متلازمة الأرض والمقاومة قراءة تحليلية في تقنيات الزمن والمكان وتشكيلاته في رواية

"وادي الحوارث : عوّاد الأول " *لتوفيق فيّاض

الباحثة

دعاء سلامة*

قسم اللغة الانجليزية وآدابها، كلية اللغات الاجنبية-الجامعة الأردنية

ملخّـص

ينطلق هذا البحث من اعتبار رواية توفيق فيّاض "وادي الحوارث :عوّاد الأول "التي نُشرت بعد معاهدة أوسلو صك ملكية لحق الفلسطينيين في فلسطين، حيث استدعت الرواية الماضي بكل كثافته بوصفه شاهدًا على هذا الحق من خلال توظيف تقنيات الزمن، وتقديم سردية فلسطينية تدحض السردية الإسرائيلية المزورة لاغتصابها الأرضّ الفلسطينية .وتهدف هذه الدراسة إلى إظهار براعة فياض الأدبية والفنية العالية باستخدام التقنيات السردية خاصة المتعلقة بالزمن، والمكان، والوصف، والرمز .

وتعتمد الدراسة على استخدام منهج تحليل الشكل والمضمون برؤية تاريخية لأدب ما بعد الكولونيالية لإظهار شرعية الحق الفلسطيني التاريخي والأخلاقي في فلسطين.

المقدّمة

تناولت روايات عديدة موضوع النكبة والنكسة في الأدب الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وعلى رأسها أعمال توفيق فيّاض التي رك زتفي جُ لّها على القضية الفلسطينية لا سيما آخر رواياته "وادي الحوارث: عوّاد الأول")اختصارًا "وادي الحوارث( التي مثّلت نقلة نوعية في مسيرة الكاتب الفلسطيني توفيق فيّاض بتقديم الأرض والمقاومة بوصفها ثنائية متكاملة جعلت منها الثيمة المركزية وبطل العمل السردي، ردًا على الحلف الثلاثي الاستعماري الصهيوني الإقطاعي وسردياته، وهو الحلف الذي عمل جاهدًا على سلب الأرض وتهويدها لصالح الكولونيالية الجديدة.

تقوم مشكلة الدراسة على تحليل البنية الزمنية والمكانية للرواية، وإظهار الدلالات العميقة التي قدمتها الرواية من خلال توظيف تقنيات الزمن والمكان. وتعود أهمية الدراسة إلى ندرة الأعمال النقدية التي تناولت أعمال الأديب توفيق فيّاض وبخاصة "وادي الحوارث"، وعدم وجود أي دراسة نقدية جادة تتناول تقنيات الزمن وتشكيلاته في الرواية، وإظهار أبرز التقنيات التي وظّفها فيّاض للتأكيد على ديمومة الحق الفلسطيني، ولدحض الرواية الصهيونية من خلال تقنيات الزمن، وأخيرًا ما قدّمته الرواية من تأريخًا موثقًا لفترة التهجير الظالم لأهالي قرية "وادي الحوارث" وطردهم من أرضهم.

أمّا بالنسبة للدراسات السابقة، لم أجد في حدود بحثي واستقصائي دراسة عالجت الرواية بالدرس والتحليل الأدبي على مستوى الشكل أو المضمون، حيث لم يولها النقّاد اهتمامًا سوى رسالة دكتوراه لأسامة شاهين الموسومة بـ"أدب توفيق فيّاض: دراسة فنية" في عام 2012. وقد اتّسم العمل بالعمومية، وإلقاء الضوء على أعمال فيّاض وأهم معالمها. وفيما يتعلق برواية "وادي الحوارث" تحديدا فهو يشير في مقدمة رسالته إلى أن الرواية "مثّلت ردة فعل، وصرخة احتجاج من توفيق فيّاض المقاوم أطلقها في وجه )مؤتمر مدريد(، و)اتفاق أوسلو( )7(. أما فيما يتعلق بالرواية بوصفها عملًا أدبيًا؛ فقد تطرق إليها في الفصل الثاني من رسالته، وعالج باقتضاب عدّة قضايا ضمن دراسته العامة لمضامين روايات فيّاض وأشكالها الفنية، وأشار باختصار أيضا إلى استخدام )فيّاض( لعامل الزمن في الرواية، ومن خلال مقارنتها مع رواياته الأخريات يخلص إلى إن "وادي الحوارث" مختلفة عن بقية رواياته كون الزمن فيها "تصاعديًا يتخلله تكسير وإيقاف) "111( ولم يتطرق إليه سوى بفقرات محدودة.

وقد تناولت الباحثة دعاء سلامة عملين أدبيين لتوفيق فياض في دراسة سابقة هي "تجليات النكبة والمقاومة عند توفيق فياض في رواية )المشوهون( ومسرحية )بيت الجنون("، وأشارت إلى "وادي الحوارث" بوصفها "مؤشرا على مرحلة جديدة هي مرحلة أدب المقاومة وأدب الكولونيالية وما بعد الكولونيالية. وبهذا تكون دورة العمل الأدبيّ لتوفيق فياض قد اكتملت" )سلامة 366(.

وما يميّز هذه الدراسة عن غيرها أنّها دراسة للبنية الزمنية للرواية بتمظهراتها المكانية والوصفية والرمزية، وتحليل تحركاتها واتجاهاتها وتداخلها ومنطقها ونسجها، حتى يتسنى الوصول إلى الزخم الذي أحدثه فيّاض في بنية الرواية، ليسند لها إظهار الدلالة، فالبنية "نفسها حاملة للدلالة"، والدلالة تتأثر وتتشكّل بالبنية في علاقة تبادلية تعكس المغزى العميق للعمل الأدبي )قاسم 229( من خلال تقنية الاسترجاع واستخدام الرمز والوصف والتناص.

وتعتمد هذه الدراسة على منهج تحليل النص برؤية تاريخية لأدب ما بعد الكولونيالية، كون "وادي الحوارث" رواية واقعية تاريخية، اعتمد فيّاض في سردها على التزامن ما بين حاضر النص السردي وماضيه. لذا ستركز على تحليل التقنيات الزمنية والمكانية التي اتكأ عليها العمل في تأكيده على ديمومة الحق الفلسطيني .

فضاء الرواية

تشكل رواية "وادي الحوارث" الصادرة عن دار الآداب سنة 1994 انعطافة نوعية في مسيرة الروائي والأديب الفلسطيني توفيق فيّاض؛ فالرواية شكلا ومضمونا تحاكي مرحلة جديدة في تا ريخ الشعب الفلسطيني في الكفاح والدفاع عن الهوية والأرض. وقد نشر فيّاض روايته عام 1994 أي بعد معاهدة أوسلو، واختار أن تجري أحداثها المفصلية والدرامية في يوم واحد هو 15 أيار عام 1967، أي في ذكرى النكبة أو ما يعتبره الاحتلال الصهيوني ذكرى يوم الاستقلال، وفي ا لآن ذاته قبل عشرين يومًا من نكسة 1967، مما يعكس دلالة مهمة في العمل، فكما يشير تزفيتان تودوروف فكل عمل يُذكّر بماض أليم لا سيما ماض جمعي يعاد إحياؤه يعتبر "كعمل مناهض للسلطة" )163-164( سواء كانت السلطة نظامًا شموليًا أو استعماريًا. وقد استشرف فيّاض مآل "اتفاق أوسلو" وهدفه الأساس ي باعتراف صاحب الحق بحق المحتل وشرعيته، وتجريد الفلسطيني من حق المقاومة، ودفن القضية إلى الأبد، فأتى جوابه في رواية "وادي الحوارث" التي أكّد فيها ديمومة الحق الفلسطيني؛ وذلك لأنّ الديمومة "هي امتداد للماضي باتجاه الآتي، فالإنسان لا يحتفظ من الماضي إلا بما يساعده على التقدم" )قصراوي 26(.

من هنا تأتي أهمية الرواية زمنيًا ومكانيًا؛ فهي قصة أهل "وادي الحوارث" أو قصة قرى فلسطين-بالمطلق- التي طالتها يد الاستعمار والصهيونية ،لطمس عروبة فلسطين ومحو هويتها التاريخية. ففي "سنة 1929، بدأ سكان "وادي الحوارث" يقاومون التدابير التي اتخذها الصندوق القومي اليهودي لطردهم من أرضهم"، وقد "باتت قصتهم رمزًا وطنيًا لتعبير الفلسطينيين عن مخاوفهم من استيلاء الصهيونيين على الأرض" )الخالدي 453(.

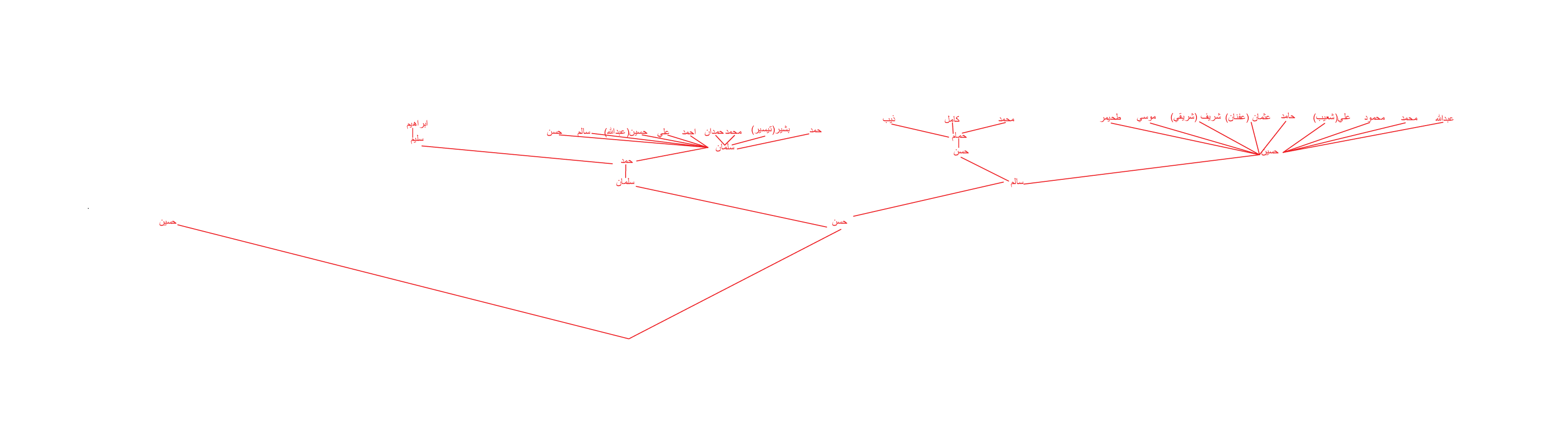

وتقدّم الرواية تأريخا لبيع "وادي الحوارث"، وتعتمد على وقائع تهجير سكان قرية الحرم الساحلية قرب يافا إبان الانتداب البريطاني إلى "وادي الحوارث" وأهل الوادي إلى مرج بن عامر، وإفساح المجال لليهود المهاجرين لإقامة مستوطنات خاصة بهم، في أول إشارة نافذة للتحالف ا لاستعماري الصهيوني، بقيام الاستعمار البريطاني بعمليات الطرد والتهجير قبل ممارستها كاملة من العصابات الصهيونية 47-48. فـ "وادي الحوارث"، كما أشار المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي في كتابه "كي لا ننس ى"، كان ملكًا لأسرة أنطون بشارة التيان التي رهنت الأرض أيام العثمانيين لمواطن فرنس ي، ثم عند وفاة أنطون قام وارثوه ببيع الأرض في مزاد علني للصندوق القومي اليهودي، وعندما طلب من سكان القرية مغادرة أرضهم، رفضوا ولجأوا للقضاء، واستعانوا بسلطات الانتداب التي اقترحت توطينهم في قرى مختلفة، ولكن محاولاتهم لمنع بناء مستوطنة صهيونية باءت بالفشل؛ فقد غرس اليهود 43000 غرسة "وصفت في محاضر الصندوق القومي اليهودي للسنوات 1928-1935 بأنها ’جنود تحمي أرض الوطن‘" )454(.

فهذا الماضي لا يمكن أن يُنس ى، ورواية "وادي الحوارث" هي السردية الفلسطيني مقابل السردية الإسرائيلية؛ وجوهرها التمسك بالأرض والمقاومة ضد الكيان الصهيوني الذي يستخدم كل الوسائل غير المشروعة واللاأخلاقية لمحو آثار النكبة على الفلسطيني بالتشرد، وضياع الأرض، واللجوء، والنفي، وعلى الإسرائيلي بتحويلها إلى احتفال ورمز للاستقلال والانتصار والبعث، وقد عبّر فيّاض عن هذا الأمر في مقابلة أجريت معه بعد أوسلو فقال: "عندما خرجوا علينا بشعار )غزة وأريحا أولًا( قلت لهم: لا، "وادي الحوارث" أولا لأنها أول قطعة أرض سيطر عليها الإسرائيليون بالقوة، لذلك علينا أن نبدأ منها، كل سنتمتر احتلّ من فلسطين أولًا وليس غزة وأريحا أولًا" )العيس ى(

ويمكن أيضًا اعتبار رواية "وادي الحوارث" التي تتحدث عن قرية فلسطينية حقيقية إعادة كتابة رواية "خربة خزعة" من زاوية النظر الفلسطينية.

فرواية "خربة خزعة" )وهو اسم لقرية خيالية تمثل القرى العربية التي هُجّرت خلال النكبة( التي ترجمها فيّاض عن الكاتب الإسرائيلي يزهار سميلنسكي كشاهد عيان على تدمير القرى الفلسطينية تتحدث أيضًا عن قصة طرد سكان هذه القرية الفلسطينية، ولكنّها تصوّر الفلسطيني الضحية مكسورًا وذليلًا، وهذا ما يُفنّده وبقوة فيّاض في "وادي الحوارث" الذي يصوّر الفلسطيني الحقيقي، رمزاً لجميع الفلسطينيين الأحرار؛ الفلسطيني المقاوم والمؤمن إيمانًا يقينيًا بحقه التاريخي في فلسطين، وليس الفلسطيني الذليل الذي صورته رواية "خربة خزعة".

لقد "مثلت المقاومة العربية الفلسطينية للدفاع عن الأراض ي سمة يفتخر بها الفلسطينيون في كل مكان، وفي كل زمان ومن جيل إلى جيل، وأن لهم تجربة في هذه المقاومة وأنهم لم يتركوا أرضهم برغبة منهم حتى قبل الاحتلال البريطاني لفلسطين، وكما تقول روز ماري: ’من المدهش أن رد فعل الفلاحين الفلسطينيين المباشر والعفوي كان المقاومة العنيفة رغم علمهم بعدم جدواها في الغالب، وأن عمليات البيع الكبيرة للأراض ي التي مارسها غير الفلسطينيين في فلسطين وخاصة في مرج ابن عامر ووادي الحوارث كان من الممكن أن تكون أسرع من ذلك لولا الروح الوطنية وتناميها السريع، وهذا لم يخطر ببال مؤسس ي الحركة الصهيونية‘] . . .[ وببساطة هذا ما وجد تعبيرًا له من خلال الإجراءات الكثيرة التي قام بها الفلسطينيون، والتي امتدت لعدة سنوات، ولم تقبل تسليمها الأراض ي خاصة في وادي الحوارث )البطش 175-176(.

وقد اتّخذ فيّاض من الحدث الروائي أداة لتأريخ حدث النكبة الفجائعي والظالم، وعرض الحكاية وفق استراتيجية بنائية محددة تضافرت فيها الشخصية مع المكان والزمان؛ حيث تقاطعت الشخصية المحورية مع ركني: الزمن، والمكان اللذين تحولا من مستوى الظرفية إلى قوة فاعلة في الشخصية .كما أولى اهتمامًا مركزًا على تقنيات الزمن، الهيكل الذي تقوم عليه الرواية: إذ كل واحدة منها "لها نمطها الزمني وقيم الزمن الخاصة بها، وتستمد أصالتها من كفاية تعبيرها عن ذلك النمط وتلك القيم، وإيصالها إلى القارئ. وجميع طرائق القصة وأدواتها تنتهي، في التحليل الأخير إلى المعالجة التي توليها لقيم الزمن وسلاسل الزمن، وكيف تضع الواحدة في مواجهة الأخرى" )مندلاو 75(. فمن خلال تناوله للزمن يخلق فيّاض نقطة زخم زماني تكثّفت عبر الرواية لتفض ي إلى حدث يؤكد فيه الحق الفلسطيني فتصبح "وادي الحوارث" هي بؤرة التجمّع وبوصلة الطريق.

رواية "وادي الحوارث"؛ بؤرة التجمّع وبوصلة الطريق

رغم أن أحداث الرواية المباشرة تقع في يوم واحد في حاضر السرد الروائي إلّا أنّها تسرد قصة عائلة عوّاد وعيد أبو غالي من أيام ا لانتداب إلى ما قبل النكسة وتبدأ بعواد وعيد اللذين قاوما المحتل وأعدمهما الانتداب، فعوّاد شنق بهتا وزورا، وعيد قتل في مجازر الترهيب والتهويل التي قامت بها العصابات الصهيونية لطرد الفلسطينيين واحتلال أراضيهم، أما أولادهم، أبناء النكبة وجيلها، فقد قرروا الثأر ومواصلة الكفاح من خلال تنفيذ عملية فدائية كبرى في ذكرى احتفال إسرائيل بالذكرى التاسعة عشرة "للاستقلال".

ومن خلال تقنيات الزمن العديدة من استرجاع ووصف، يركّز فيّاض على صمود عواد وعائلته ورفضهم المبدئي التخلي عن أرضهم والانصياع لتهديد المتنفذ عثمان بيك وابنه كمال، اللذين لا يريان في الأرض إلا قيمتها الربحية ومردودها الرأسمالي بعيدا عن الهوية والوجود، فيعمل بالترهيب والترغيب على الاستحواذ، وشراء الأراض ي من الفلاحين لتسريبها للمستوطنين، وبعد محاولات يائسة وآخرها المحاولة التي تعرض فيها للإهانة والاتهام بالخيانة من عواد وعائلته، يحيك مؤامرة دنيئة مع قائد المنطقة الكولونيل ريتشارد فوستر – المفعم بالمجد الإمبراطوري الإنجليزي وإرث الحروب الصليبية – لاعتقال عواد وتصفيته، ليسهل عليهم طرد السكان، وكسر شوكتهم، والاستيلاء على أرضهم، فتنجح المؤامرة بتلفيق تهمة حيازة الأسلحة؛ وهي عبارة عن مسدس دسّه مساعد الكولونيل ديفيد اليهودي في طحين العائلة لتبرير الاعتقال والحكم الجائر بالإعدام.

يعدم عواد، وتسلّم جثته لزوجته عائشة الشخصية المحورية في الرواية، وتبدأ المأساة حيث تستقر العائلة بعد التشرد والتهجير والنكبة في مخيم

الدهيشة قرب بيت لحم، وينخرط الأبناء بالعمل الفدائي بعلم عائشة وتخطيطها، وتعمل هذه الأم الأرملة المكافحة لإعالة أسرتها كغيرها من النسوة فيبيع المطرزات والتحف التراثية في شوارع القدس، وتدور الأيام فتلتقي وجها لوجه مع فوستر القائد العسكري المتقاعد الذي تحول من منفذ حكم الإعدام، إلى سائح يتسكع في شوارع القدس، والمشاركة في الاحتفال مع أصدقائه اليهود في إسرائيل بالعيد التاسع عشر لقيام دولة الكيان الصهيوني ،فتتعرف إليه ويتعرف إليها، وتقض مضجعه كوابيس الإعدام والمواجهة، لكن ما يشغل عائشة في تلك اللحظة هو متابعة الخطة، والتخطيط المحكم لتنفيذ العملية الفدائية الكبرى المخطط لها في ذكرى احتفال إسرائيل بالذكرى التاسعة عشرة "للاستقلال" فيتسلل الرجال بمرافقة العجوز أبي محمود )عم ابنها(، وتنجح العملية بتفجير مولدات الكهرباء، وتحيل سماء القدس الغربية والمستعمرات إلى ظلام دامس، ويعود الرجال سالمين، بعدها تتفرغ عائشة لمهمتها الكبرى، وثأرها الوطني والشخص ي؛ فتحمل صرتها وتمض ي كالعاصفة إلى القدس لتصفية حسابها مع الكولونيل السائح المقيم في فندق الانتركونتننتال.

تقنية الزمن والذاكرة والاسترجاع

كنا قد أشرنا سابقًا إلى أنّ رواية فيّاض رواية زمن؛ فلكل "رواية نمطها الزمني الخاص باعتبار الزمن محور البنية الروائية وجوهر تشكيلها" وإن طريقة بناء الزمن في النص الروائي تكشف تشكيل بنية النص، والتقنيات المستخدمة في البناء، وبالتالي يربط شكل النص الروائي ارتباطا وثيقًا بمعالجة عنصر الزمن" )قصراوي 36، 37(. وبوصفها رواية زمن فإن "وادي الحوارث“ تتعامل مع أزمنة عديدة متشعّبة؛ فهناك الزمن الطبيعي أو الزمن الخارجي، وهو مرتبط بالتاريخ ويمثل المقابل التاريخي الذي يُسقط عليه الكاتب عالمه المتمثل )قاسم 64(، وهناك الزمن النفس ي الداخلي؛ وهو لا يخضع لمعايير خارجية أو زمنية تضبطها التواريخ والساعات )قاسم 72(. وبراعة الكاتب لا تظهر في حضور هذين الزمنين )زمن السرد الحاضر وزمن الشخوص النفس ي( فحسب، بل في طريقة نسجهما وتداخلهما بعضهما بعضًا في علاقة جدلية؛ حيث يتوقف الحاضر الروائي ليفسح المجال لماضيه الذي يتيح له أن يسرد حكايات جديدة في سياق الحاضر الروائي، وبقدر ما تتوالى أحداث الماضي في توال يطابق تواليها الوقائعي ويتماهى معه بقدر ما يصبح "القص أشبه بالسرد الأمين للتاريخ" )قصراوي 55(. وهذا ما تحققه تقنية الزمن التي يستخدمها فيّاض في سرد حقائق التاريخ الفلسطيني ووقائعه، وبهذه الطريقة يندمج زمن الحكاية في زمن الحكي "لتشكيل الزمن الروائي في لحظة الحاضر، وما الماضي إلّا مجرد خدعة فنية لإنه لا يعني سوى الحاضر ")قصراوي 56(. لقد أحضر فيّاض الماضي إلى حاضر الواقع الفلسطيني، ليؤكد ضرورة التشبث بالأرض، وتبنّي المقاومة حلًا وحيدًا وأوحد لاسترجاع الأرض.

وقد تجاوز فيّاض في تشكيل بناء الزمن في روايته الأشكال التقليدية كالبناء التتابعي للزمن، واستخدم بالمقابل البناء التداخلي الجدلي له الذي تتتابع فيه المشاهد بين الماضي والحاضر في وحدات زمنية مكثفة ومشحونة بمشاعر مؤثرة وقوية. وفي هذا البناء التداخلي للزمن يطفو الماضي كثيرًا على الحاضر السردي، وهذا الوجود المكثّف للماضي هو الذي يخلق بؤرة يجتمع حولها شخوص الرواية وأبطال الحدث، مما يشكّل دافعًا قويًا ومتصاعدًا للقيام بمهمة استرجاع الحق. ومما لا شك فيه أن فيّاض أسس الهيكل الروائي على البناء التصاعدي المتداخل؛ فالشخصيات الرئيسة رغم وجودها في الحاضر، إلا أنها ما تزال تستحضر الماضي بكل تفاصيله سواء أكان الماضي القريب أم البعيد فتشحن قواها لتشكّل الحاضر؛ لذا نرى أنّ السرد رغم اختراقه من الماضي إلّا أنّ زمنه ظل يتصاعد بشكل أفقي، ليفض ي إلى نهاية مفتوحة تفتح الآفاق لكل الاحتمالات الممكنة عكس الحلول المغلقة التي يفرضها الاحتلال أو معاهدة أوسلو. وتم ذلك الاسترجاع من خلال ما يسميه جيرار جينيت الاسترجاعات الخارجية والاسترجاعات الداخلية أما الخارجية، فوظيفتها "إكمال الحكاية الأولى عن طريق تنوير القارئ بخصوص هذه ’السابقة‘ أو تلك"، أما الاسترجاعات الداخلية أو غيرية القصة، فهي الاسترجاعات التي تتناول خطًا قصصيًا، )وبالتالي مضمونًا قصصيًا( مختلفًا عن مضمون الحكاية الأولى )أو مضامينها(: إنها تتناو ل-بكيفية كلاسيكية جدا-إما شخصية يتم إدخالها حديثًا، ويريد السارد إضاءة ’سوابقـ‘ـها] . . .[ وإما شخصية غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت، ويجب استعادة ماضيها قريب العهد] . . .[ ولعل هاتين هما وظيفتا الاسترجاع الأكثر تقليدية" )جينيت 61(. وهذا ما طبقّه فياض في الاسترجاع على الشخصيات الأساسية في الرواية عائشة وفوستر.

وهذا البناء الزمني يخدم العمل ويحقق غايته، ففيّاض يولي أهمية متساوية وقد تكون متزامنة لكل من الحاضر والماضي. فهو يريد للحاضر أن يُشحن بزخم الماضي حتى يتخلص من كابوس الاحتلال والاستعمار. لذا فهو يبدأ السرد الروائي بالحاضر، ويمهد بالاستباق الزمني الذي "يلعب دور الافتتاحية] . . .[ وكثيرة هي الاعمال التي تبدأ باستباق] . . .[ معطية بذلك لبؤرة الزمن دورها الجوهري: ]بـ[الإعلان والافتتاحية )يقطين 96(. وهكذا فعل فياض ملمحًا في الصفحات الأولى لأحداث الرواية الأساسية؛ فحاضر السرد الروائي كما أشرنا هو يوم واحد ستتم فيه عملية نسف المولدات الكهربائية التي تمثل رمزيًا نسف الوجود الصهيوني وطمسه: "انطفأت أضواء القدس الغربية فجأة. ومن خلف الجبال دوّى انفجار مكتوم تناهى إليهاكما لو كان رعدًا خنقته الغيوم المتلبّدة. تهاوت الشهب المشتعلة وغرقت القدس في العتمة. ظلّ الرقم 19 المضيء سابحًا في العتمة" )فيّاض 115(. لذا فإن السرد يتناوب بين الحاضر والماضي بين الاستباق والاسترجاع لا ليوقف الحاضر بل ليشحذه، فيصبح أكثر ص لابة وصقلا وحدة .

وقد ركّز فيّاض على الزمن النفس ي من خلال الذاكرة وجسّد هذا في زمن الشخصية الروائية )وهو زمن جمعي يشترك فيه كل أبطال المقاومة في الرواية(. فزمن هذه الشخصية الممثلة بعائشة هو زمن الفلسطيني الذي لا يعترف بحدود الزمن الوهمية من ماض وحاضر ومستقبل؛ فزمن فلسطين هو زمن مرن يسمح بحرية التنقل، يرتبط فيه الزمن الذاتي بالزمن الجمعي الذي تنصهر فيه التجربة الفردية في تجربة الآخرين؛ فيصبح الماضي والمستقبل جزءًا من الحاضر "بدلًا من تدرج زمني منتظم لأحداث مستقلة غير متصلة" )مندلاو 201(؛ وهذا يؤكّد وجود حاضر في السرد الروائي مشبّع بالماضي ومهيئ للمستقبل.

وقد كشفت الرواية التشابك العضوي، والعلاقة المركبة بين السرد والذاكرة التي تعطي الحق الفلسطيني شرعيته التي لا يمكن التنازل عنها؛ لذا فالرواية ليست بكائية ولا يمكن أن ندرجها تحت مسمى أدب الصدمة )التروما trauma( فهي صادمة وليست مصدومة؛ وهي بمثابة مانيفستو المقاومة: لا سلام ولا استسلام قبل إرجاع الحقوق الكاملة لأهلها. وقد اختار فيّاض أن يبدأ السرد في لحظة الحاضر التخيّلي الآني على خط السرد باعتباره نقطة الارتكاز التي ينطلق منها الراوي في عملية السرد؛ لاسترجاع الماضي عبر الذاكرة، فالرواية رغم سردها للحاضر إلّا أنّها نتاج لوجود الماضي في حاضر الشخصيات.

وقد أسند عرض الحكاية إلى سارد عليم أخذ على عاتقه رواية الحكاية الفلسطينية في حاضرها وماضيها، إلّا أنّه يُسلّم دفة السرد لذاك رة إحدى شخصياتها؛ حيث يتناوب السرد تباعًا وبشكل انسيابي يتيح لفيّاض أن يزامن بين الحاضر والماضي، وأن يجمع بين الفردي والجمعي من خلال توسيع المنظور السردي. وقد اتكأ العمل على ذاكرة الشخصية المحورية عائشة وشخصيات الرواية الأخرى: عيس ى وفريدة وفوستر من زوايا رؤى متعددة ومختلفة؛ لسرد الماضي ولعرض الأبطال الحقيقيين، ودفاعهم المستميت عن أرضهم عبر تقنية الاسترجاع، مما منح الشخصيات المحورية فرصة الحضور والاستمرارية في زمن السرد الحاضر مثل عوّاد زوج عائشة، ومنح "القارئ فرصة التنقل بين أبعاد الزمن الروائي في حركة تلقائية طبيعية دون أن يشعر بالانعطاف المفاجئ وتغير مسار الزمن الروائي. وبالتالي ليست أحداث الماضي مجرد قوالب جامدة جاهزة يتم توظيفها في النص، وإنما هناك محفزات تلعب دورًا أساسيًا في وجود الماضي واستمراريته في المقطع السردي الحاضر، فالباعث أو المهيج للذاكرة يلعب دورًا في كشط غشاء الزمن عن اللحظة المغيبة الماضية، ومنحها صفة الحضور في النص" )قصراوي 202(.

لذا يشكّل الاسترجاع من خلال الذاكرة الفضاء الأكبر في الرواية لاستحضار الماضي بكل عنفوانه ولمواجهة السرد الفلسطيني لفظائع الر واية الصهيونية. وليس غريبا أن نرى عائشة تنتقل زمنيًا من حال إلى حال، ومن مكان إلى آخر من مخيم الدهيشة إلى القدس .

فالاسترجاع هو "ذاكرة النص، ومن خلاله يتحايل الراوي على تسلسل الزمن السردي، إذ ينقطع زمن السرد الحاضر ويستدعي الماضي بجميع مراحله ويوظفه في الحاضر السردي فيصبح جزءًا لا يتجزأ من نسيجه" )قصراوي 192(. ومن خلال الاسترجاع يترك السارد العليم مستوى القص الأول )تنفيذ العملية العسكرية( إلى الأحداث الماضية، وقد استخدمها فيّاض لملء فراغات زمنية تساعد على فهم الأحداث؛ فهو يعود إلى ما قبل بداية الرواية ويساعدنا في التعرّف على ماضي الشخصية وطبيعة علاقتها مع الآخرين، فكلما ضاق الزمن السردي شغل الاسترجاع الخارجي حيّزًا أكبر )قاسم 54-55(، وهذا له دلالة مهمة في الرواية للتأكيد على حضور النكبة التي هي تكثيف للظلم الذي حدث للفلسطينيين.

والاسترجاع نوعان: استرجاع الماضي القريب الذي تبدأ فيه الرواية من خلال التناص، ووضع المقاومة وعمقها في سياقها الفلسطيني الحاضر ،واسترجاع الماضي البعيد الذي يتخذ من الزمن شاهدًا على الحق الفلسطيني، ودليلًا عليه يمكن استحضاره في أي لحظة. ويبدأ فيّاض من خلال الاسترجاع بسرد الرواية الفلسطينية المعششة في وجدان الفلسطينيين لتغدو الذاكرة القوة الضاربة والمقاومة لسرد التاريخ الاستعماري الصهيوني المزوّر. فتكثيف زمن السرد، وحصر حركة الشخصيات والأحداث في يوم واحد، إنّما كان من أجل التأكيد على أهمية الحاضر الروائي والحاضر الواقعي .

إلّا أنّه في الآن ذاته حاضر إشكالي ومزوّر بسردية صهيونية كاذبة وملفّقة، لذا كان لا بد من استحضار الماضي الذي يحقق أكثر من هدف؛ ففي حين هو يشحذ الهمة الفلسطينية، ويربطها بجذورها ويؤكد حقّها التاريخي، هو يفنّد الرواية الصهيونية ويعطي مسوغًا لنسف وجودها. ولذا نجد سطوة الماضي في الفصول من الثالث إلى السابع التي تظهر وتؤكد جوهر القضية ولبها، فلا شيء قبل ولا شيء بعد، ""وادي الحوارث" أولًا"، وهذا يٌظهر أهمية العنوان الفرعي للرواية: "عوّاد الأول" فهناك أيضًا عوّاد الثاني والثالث والرابع إلى ما لا نهاية. الجذر الأساس ي هو النكبة وما بعد ذلك فهو نتائج وتداعيات متوقعة .

نتعرّف في الفصل الأول والثاني على عيس ى وعمر وع واد وفاطمة والعم محمود، ونسمع عن الخالة عائشة، ونستشف من حوارهم أنّ هناك إجراءات أمنية، ونسمع بسليم الذي سيضبط ساعات العبوات الناسفة التي ستستلمها الخالة عائشة. ويجتمع في الفصل الأول والثاني الحاضر مع الماضي ،فمنذ اللحظة الأولى نرى فيها عيس ى ابن الحاضر، وهو يسترجع الماضي القريب من خلال التناص الذي يمثّل عمق المقاومة الفلسطينية، وربطها مع أقطاب الفكر والمقاومة فيها، أمثال: كنفاني ومحمود درويش وعبد الرحيم عمر. فنجد مثلًا أن كنفاني حاضر وبقوة في الفصل الأول الذي يعج بـ)رجال في الشمس( و)أم سعد( و)عائد إلى حيفا(، فكلّها أصداء كنفاني، فعائشة هي إحدى تجليات أم سعد، وما عمر سوى توأم لخالد في عائد إلى حيفا. فها هو عمر يعترف لعيس ى "كم كان محقا حين رفض الذهاب للعمل هناك ]في الخليج[، لأنه كاد أن يفقد إنسانيّته وهويّته في تلك العبوديّة المحلّاة التي يعيشها الفلسطينيّون" )فيّاض 10(، ثم يعاتبه عيس ى بعد أن يكتشف من زلة لسانه أنّه التحق بالفدائيين، فيرد عليه عمر ويقول: "أنسيت أنّنا تربّينا في حضن الخالة عائشة معا؟" )فيّاض 11( ثم يدور نقاش حاد حول الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون، ويشير إلى الهوّة الكبيرة بين تفوّق الصهاينة وبدائية أسلحة العرب: "أبهذا الشيء الصدئ تريد أن تحرر فلسطين؟ أبهذه الزبالة من مخلّفات الحرب العالمية الأولى تريد أن تجابه طائرات إسرائيل ودبّاباتها والآلاف المؤلّفة من جنودها؟" )فيّاض 11(.

ونلاحظ واقعية الطرح والاعتراف بالواقع الأليم، فهذا السؤال الاستنكاري أكّد أهمية المقاومة التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت آليات المقاومة بسيطة؛ فالمقاومة تمثل الأمل باستعادة كرامة الفلسطيني، واستعادة أرضه التي أخذت منه بالقوة والعنف المجرد، أداة الاستعمار والاستيطان لاقتلاع الفلسطيني وطرده من فلسطين. فقد خرجت المقاومة من رحم الشتات والمنافي والمخيمات بوصفها بنية اجتماعية ونمطًا معيشيًا استثنائيًا بلا أفق ولا حياة إلا بقوة الأمل بالعودة، حيث يتحول هذا الأمل من حلم قابل للتحقيق أو فكرة إلى خطة عمل وممارسة كفاحية يمارسها الفلسطيني، وينخرط فيها آل أبي غالي كناية عن الشعب الفلسطيني بالمقاومة المنظمة والجماعية كونها الخيار، فيتشارك الجميع في تخطيط العمليات الفدائية وتنفيذها شعبيا، ويفسح الراوي لجميع الشخصيات المعنية بالنكبة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أدوارا في الكفاح والمقاومة: أبو محمود والشباب سليم، وعيس ى، وعمر ،وخلفهم النساء والجنود الأردنيون صقر، وهلال النسور، والأم عائشة؛ أي فئات الشعب الفلسطيني بكاملها، ويشير وجود عائشة إلى أنّ المقاومة كانت شاملة وليست ذكورية فقط.

أمّا استرجاع الماضي البعيد، فيبدأ في الفصل الثالث بعد المواجهة المفصلية والقدرية بين عائشة وفوستر الضابط البريطاني الذي كان سببًا في شنق زوجها عوّاد، ومن هنا نجد سطوة الماضي في الفصول من الثالث إلى السابع كما أشرنا سابقًا، ويدفع اللقاء عائشة إلى استحضار الماضي؛ فمشهد عوّاد وأصداء كلماته لها تصدح بفضاء ذكرياتها، وهم يزجّونه داخل السيارة صائحًا مخبرًا إيّاها أن لا تبيع الأرض وأن تتجذر فيها )فيّاض 33(. ونرى مدى قوة الحب وسطوة الذاكرة وفداحة أكاذيب الصهاينة وادّعائهم أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، فكل شبر في فلسطين يحمل ذاكرة نازح، ويُ ظهر إلى أي مدى دافع الفلسطينيون عن أراضيهم وقراهم، فنجد عيد أبو غالي يظهر في شاشة الذكرى التي تسترجعها عائشة كأنّ الزمن تجمّد في ذاكرة المكان وحفر وجوده وحقيقته عميقا في الأرض. فعيد يرفض أن يرضخ لقانون الاحتلال الذي يلفق وثيقة تأمر الفلسطينيين بسطوة القانون أن يخلو البيت ،ويؤكّد ملكية أرضه حيث لا مكان للبيع ولا للمقايضة )فيّاض 29(.

وينتهي مشهد الاسترجاع بأصداء متعددة من كلام عوّاد على لسان عائشة وعيد أبو غالي الذي طمأن عوّاد في تربته على الثوابت الفلسطينية:

"راجعين يا عوّاد راجعين. وعهدك يا سيّدنا علي ما يخبطو فيها اليهود وأنا طيّب" )فيّاض 35(. بينما ينتهي الفصل بفريدة تراقب عائشة تغيب عن ناظريها فتأخذ مكانها في الاسترجاع؛ لنرى الآن جانب من الماضي يكشف لنا حقيقة ما حدث من اقتلاع وتهجير.

وتتناوب شخوص الرواية مع الراوي العليم في التعبير عن ذاتها في السرد، فتعدد الأصوات يفرد لها مساحة واسعة للتعبير، وللتأكيد على الجمع الفلسطيني وكثافته. فمع فريدة التي تحمل باسمها دلالة الندرة والاستثناء في التجربة نستكمل ما أنهت به عائشة؛ فهنا يأتي مشهد الاقتلاع والتهجير، وفقدان عائشة لابنها حسين، ولأثر الصدمة على فريدة التي تفقد النطق جراء ما حدث من فقدان لكل عائلتها، وقد قدّم فيّاض مشهدا داميا وقاسيا للحظة الفقدان المدمّرة التي لا تزال حية في ذاكرة فريدة التي تمتلك ذاكرة فريدة لا يمكن أن تُمحى:

تملّكها البرد فارتعشت وانتفضت ثم استدارت وانطلقت في اتّجاه القاطفين والصّرخة تختنق في حلقها:

- يهود . . يهـ. . و . . وود . .

خرق الرصاص المنهمر من كلّ الاتجاهات صدور البرتقال، وأخرس هديل المطر . . هلعت فريدة. تلفّت خلفها. اندفع الصغير حسين يتبعها. صرخ:

- يهـو _و وو د . . يهـ وو و. . ي. . . مّـ . . . ما . .

تقّطع صوته. . وتنافر دمه المتدفّق من صدره، أرخى ذراعيه المصلوبتين على الأغصان وأحنى رأسه. خرق ال رّصاص جسده الصغير المعلّق بالشّجر ]

. . .[ كان والدها يحمل أمّها النّازفة ويجر ي . . خرق الرصاص جسده قبل أن تصله. هوى كالجذع. ظلّت أمّها تنزف بين ذراعيه . . تلعثمت صرختها على شفتيها وهي ترتمي فوقهما: "يمّـ . . . ا. . . يا بـ . . . . ا" )فيّاض 40(.

ولم تنس أمّها أن توصيها أن تبقى مع عائشة. في لحظة واحدة فقدت كل عائلتها ورفيق طفولتها حسين. في هذا الفصل تصف فريدة في استرجاعها ضياع قرية الحرم وطرد أهلها وتهجيرهم وذبحهم فيه. كما تصف كيف فقد محمود، شقيق عوّاد، زوجته أمينة، وفيها نرى زهرة وسليم وخروجهم في البحر: "ضرب ]محمود[ الموج بمجدافه وأبحر . . كان البحر عاليًا. والقذائف المتساقطة في البحر تسوق قافلة المراكب أمامه تحت المطر. تلفّت من خلف الموج نحو الشاطئ . . . كانت قرية الحرم تتلوّن بالنار المتصاعدة من بيوتها" )فيّاض 46(، فالبحر الذي أحضر الصهاينة هو نفسه الذي أخرج الفلسطينيين؛ فأصبح المكان الذي يلتقي فيه الجاني والمجني عليه. وفي خضم كل هذه المجازر والخسارات تتفتح براعم العشق التي تربط بين عوّاد وفاطمة، فعندما علا صوت عوّاد صاحت عائشة تطلب إرضاعه، ثم صرخت تطلب فاطمة لترضعها من ثديها الآخر، فقال لها محمود: "لا يا عائشة حطّيت إيدي بإيد أخي عوّاد واحنا بين الحياة والموت في البحر وقريت الفاتحة" )فيّاض 47(؛ ليصبح البحر شاهدا على هذا الرباط المقدّس. "إنّه بحر خاص بها، وبها وحدها، ولا يمكن أن يتبّدل أو يتغيّر، أو يقهر فيكون بحرا لرشبون أو كفاشمارياهو أو أية مستوطنة يهودية أخرى، كما أرادوا له أنيكون، فلهم بحورهم التي لا بد أن يعودوا إليها، أما هو فلا . . ولا بد أن يظلّوا العابرين بشاطئه ذات يوم ويرحلوا. . ." )فيّاض 113(.

وهنا نجد أصداء لقصيدة درويش "عابرون في كلام عابر" ليؤكد فيّاض فيه حق العودة للفلسطينيين. وفي هذا الوصف الدرامي يحوّل `"المرئي منمستوى مقروء لغويًا إلى مستوى المتخيل ذهنيًا" )أحمد 145( ويضعنا في قلب الحدث .

ثم يأخذنا فيّاض في الفصل الخامس إلى البدروم لنلتقي بشخصية أخرى مهمة هي سليم، ونتعرف إليه من خلال عائشة الشخصية المحورية الكاشفة للشخصيات، والناظمة لأدوارها وحركاتها، فسليم مثل عوّاد، وفريدة، وفاطمة خسر كل عائلته، ولم يتبق له سوى جدّته زهرة، والبطلة عائشة التي تمثل حلقة الوصل بين الماضي والحاضر؛ فتسترجع الماضي المثقل بالذكريات الأليمة لأبناء الجيل الجديد. ولعل أهمية هذا الفصل أيضًا تكمن في بنية الرواية، فهو يقع في وسط الرواية، ويحوّل السرد من عائشة إلى فوستر، وفيه تهبط عائشة الأدراج لتلج إلى القبو الذي أصبح غرفة العمليات والتي يتم فيها تصنيع القنابل والألغام، فيدخلها سليم ويغلق الباب ويعود:

"دلفت عائشة إلى باحة الدار التي تفض ي إلى بيت قديم ذي طابقين، ثم دخلت قنطرة تؤدي إلى باب الطابق السفلي، وإلى سلم حجري مسقوف ي ؤدي إلى الطابق العلوي، ومن تحته فتحة ذات أدراج ضيّقة تؤدي إلى القبو . . .حيث كان ] سليم [ يجلس على الأرض خلف طاولة غُطّيت بالساعات المنبّهة، بعضها مفكك، وبعضها الآخر جاهز وعدد من صواعق الألغام والأسلاك الدقيقة المنضّدة. وراح يعالج إحدى الساعات أمامه موصلّا بها بعض الأسلاك النحاسية الدقيقة على ضوء مصباح كهربائي مظلّل يتدلى من السقف . . . . وراحت ]عائشة[ تراقبه ريثما يفرغ. خيّم صمت على القبو وتواترت تكتكات الساعات المنبّهة فوق الطاولة. تراجع الزمن. هسّت البيّارات وعبق الفوح. تململ البحر في البعيد وخرخر موجه. توقف العمر. كان سليم لا يزال طفلًا على الحصيرة يحبو ويتعلّق بصدر الجدّة زهرة التي كانت فرسًا تدقّ الأرض لوقع خطوها الطبول.

صاح يومها عيد أبو غالي على قبر عوّاد المبلل: "راجعين يا عوّاد . . راجعين . . ." )فيّاض 48-50(.

وهنا نلتقط رمزية القبو والعلية كونهما أكثر من مخزن سفلي أو علوي مظلم، بل هما سر البيت الخفي؛ فعندما "نحلم بالارتفاع فنحن في المنطقة العقلانية للمشاريع الذهنية الرفيعة." أما بالنسبة للقبو، فهو "قبل كل شيء . . . الهوية المظلمة للبيت وهو الذي يشارك قوى العالم السفلي حياتها"؛ وبالتالي يجعل الأعماق "نابضة بالحيوية" )باشلار46(

وتقنية الاسترجاع هنا تسمح لعائشة أن تتنقل بين الحاضر والماضي ببراعة وسلاسة، تقدّم في كل مرة صورًا حية للنكبة التي لم توقفها أهوالها بل شحنتها، وجعلت هامة عوّاد تدور حولها كتميمة تحثّها على المطالبة بحقها، ومعاقبة الظالم "فروح عوّاد لن تهدأ ولن تستريح وستظل تستصرخها ما دامت الحياة تدّب في عروقها وما دام واحد من أولئك الذين قادوه إلى حبل المشنقة ما زال حيّا" )فيّاض 112(. وهذا أيضًا يربط الحبكة برابطة عضوية؛ فهذه العدالة الوجودية التي تجمع بين أس الاستعمار ممثلًا بفوستر والمستعمَر ممثلًا بعائشة في يوم استقلال المستعمِر، وإحقاق الحق لا يمكن أن تكون إلّا عدالة إلهية مقدسة.

وتسمح لنا مراوحة الزمن أن نتغلغل أيضًا في ذاكرة فوستر من خلال المونولوج الداخلي الذي يقدّمه السارد العليم من وجهة نظر فوستر. فلقاؤه مع عائشة أعاد خطايا الماضي وشروره "التي لا تزال محفورة في ذاكرته" )فيّاض 55(، ونتعرف من خلال هذا الاسترجاع على المخطط البريطاني الإمبريالي الصهيوني الذي مثّله فيّاض في علاقة الحب التي ربطت فوستر أولا بـ جيل في ساوث إند ثم بـ "جاليا" في قرية الحرم. فكل حركة قام بها الصهاينة هي حركة مدروسة ومخطط لها. ونحصل أيضًا على رواية عوّاد أبو غالي المعروف بالجمل من شاهد عيان أو بالأحرى من متورط في أحداثها. وهنا تأتي أهمية الاسترجاع؛ فمن خلال استخدام فيّاض للسرد غير المباشر الحر )المنولوج الداخلي لفوستر( نتعرّف على شخوص العصابة ومؤامراتهم، وعلى تلفيقهم للتاريخ، ففي اللحظة نفسها التي كانوا يستولون فيها على الأراض ي الفلسطينية ويدّعون ملكيتها ويسهلون دخول اليهود المهاجرين ويبنون المستعمرات على أراض ي الفلسطينيين المنتزعين منها كانوا يصورون الفلسطينيين بوصفهم غزاة ومحتلين مع البريطانيين. فها هم "العصابات اليهودية المتطرّفة والإرهابية ] . . .[ تدفع في اتّجاه الصّدام بين العرب واليهود وتضرب في كل مكان لإخراج حكومة الانتداب البريطانية" )فيّاض 65(، مذكرة بالمحرقة وأرض الأجداد واللاسامية، وتظهر اليهود المستوطنين على أنّهم ضحايا للعرب والفلسطينيين الذين يقيمون على "أرض الميعاد" التي هي بلا منازع "منذ أقدم العصور أرض كنعان . . . فلسطين" )فيّاض81-82(.

يدرك فوستر حجم المؤامرة عندما كان بانتظار المهاجرين اليهود: "لقد كان يتخيّل أنّه في انتظار مجموعة من الشيوخ والأطفال والنساء ممن نجوا من الألمان، كما قال له الدكتور تسيرمان، وإذا بجلّهم من الشباب الذين لا بدّ وأن يكونوا جنودا مسرّحين ممن قاتلوا في صفوف جيش الحلفاء، كما كان يدلّ تصرّفهم عند إطلاق النار عليهم، فقد كانوا كمن يقومون بعملّية إنزال على الشاطئ" )فيّاض 83(. ففوستر رغم تورّطه إلّا أنّه أدرك حجم المؤامرة واللعبة التي قامت بها دولته والصهيونية، واستنتج لؤم ولاإنسانية المشروع الإمبريالي مدركا "أنّه سيقف ذات يوم بينها ]الكروم والبيارات الفلسطينية[ ليقتلعهم منها، ويحمّلهم بالشاحنات العسكرية نفسها لا يدري إلى أين، ليحل محلّهم أولئك الذين أتى بهم ليلتها بنفسه" )فيّاض85(. ورغم وخز الضمير إلّا أنّه باع نفسه للشيطان وسلّمها لإغراءات سالومي التي أمرته بأن يقطع لها "أرض عوّاد" )فيّاض 89(، فجاليا ليست سوى سالومي لا تظمأ إلّا بشرب دم جانيها.

بعد هذا الاسترجاع الذي يتناوب عليه كل من عائشة وفريدة وفوستر، يعود بنا فيّاض إلى الحاضر عشية احتفال إسرائيل بيوم الاستقلال، فتسأل فلورا، زوجة فوستر "ومتى نعبر إلى القدس الغربية لحضور الاحتفالات بعيد الاستقلال؟" )فيّاض 89(. فيعيدنا هذا القطع في الاسترجاع من الماضي إلى الزمن الحاضر الذي يلملم فيها فيّاض كل أجزاء الحكاية ويجمّع فيها شخوص العمل الفدائي من خلال الزخم الزمني الذي أوجده عبر تزامن الماضي والحاضر لنشهد عملية نسف مولدات الكهرباء كناية عن الوجود الصهيوني المظلم أصلًا الذي يضلل الآخرين بأنوار المشروع الصهيوني المصطنع والمزيّف.

أهمية المكان وبعده الدلالي

يقابل فيّاض بين البنية الزمنية والمكانية في الرواية؛ فإذا كان البناء الزمني يُمثّل سيولة السرد وانسيابه ليتناوب الحاضر والماضي، ويغدو الماضي دليلًا على حق الفلسطيني يمكن استحضاره في أية لحظة، فإن البناء المكاني يُمثّل ثبات الحق الفلسطيني، وتمثل الأماكن في الرواية المسرح التفاعلي للحدث، وإطار الشخوص في امتدادها المكاني على أرض فلسطين من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب

وفي هذا السياق، فإن "وادي الحوارث" هو جزء لا يتجزّأ من الكل الأكبر وهو فلسطين؛ فالجزء هنا يصبح مجازًا مرسلًا ليعني الكل؛ فكل جزء من فلسطين يُمثّل كل فلسطين.

ويرسم فيّاض صورة بانورامية للمكان الفلسطيني بتفاصيله الوطنية التراثية مقابل المستعمرات والمعسكر الكائن أصلا قبالة قرية الحرم حيث يقدّم مقابلة بين الاصطناع والطبيعة. حيث ينقسم فضاء النص إلى ثنائيات بين العرب وأماكنهم من جهة، واليهود والإنجليز من جهة ثانية، بما يسميه لوتمان بـ"الحد"؛ ويقصد به "تقسيم فضاء النص إلى فضاءين غير متقاطعين، وفق مبدأ أساس ي هو انعدام قابلية الاختراق"، وتكون البنية الداخلية لكل منهما مستقلة عن الأخرى. "وهنا تطرح حالات أكثر تعقيدًا حيث عدة أبطال ينتمون إلى فضاءات مختلفة، وأكثر من ذلك مرتبطون بأنماط مختلفة من أجزاء الفضاء، ونفس الفضاء قد نجده مجزءًا بطرق مختلفة، تبعًا لاختلاف الأبطال" بما يسمى "ببوليفونية الفضاءات" )نقلًا عن بحراوي 37(.

ويظهر هذا جليًا في الحوارات النهائية بين فوستر القائد الجديد لمعسكر الحرم والقائد القديم ميللر المنقول إلى حيفا والقائد اليه ودي تسيمرمان ،حيث يخبرنا السارد العليم أن فوستر "كان يستمع إليه يومها وهو يوجه الحديث إليه، وصورة تلك البيوت العربية المنتشرة بين البيارات والكروم في ضواحي الحرم بفلاحيها البسطاء وبصورة قرية الحرم المقابلة للمعسكر ببيوتها البيضاء ومئذنتها العالية التي كانت تلوح له من بعيد والنوارس تحوم فوق بحرها عند المغيب] . . .[ فيقارنها بهذه المستوطنة التي بدت له لأول وهلة وهو بداخلها وكأنها صورة ممسوخة عن الريف الإنجليزي ببيوتها وطرقاتها، حملت ووضعت خطأ في هذا المكان الذي لا تمت له بصلة، بل خيّل له وكأنه يدخل أحد الملحقات السكنية بالمعسكرات الإنجليزية في مصر" )فيّاض 71(. فبيوت الحرم البيضاء هي دلالة على الوداعة والسلام، ومأذنتها العالية دلالة على الأصالة، بينما يظهر منتهى التصنع والاصطناع في المستعمرات ،ويبلغ مستوى التشوه المكاني أن المستعمرة صورة مشوهة ليس للريف الإنجليزي فحسب بل لتشوه أكبر هو معسكر الكولونيالية في مصر، أي لأي تواجد قبيح للاستعمار.

ومن هنا تظهر أهمية المكان في الرواية وارتباطه بالأرض، حيث يتم استحضاره من الذاكرة عبر الاسترجاع، لتغدو فيه الأرض ليس فقط بؤرة الصراع الوجودي بل جوهر الهوية، وخلفية الحدث ووظيفته في السرد، تشكل الأرض القيمة الكبرى في الخطاب ما بعد الكولونيالي، والثيمة الأساسية في رواية "وادي الحوارث" التي تدور حولها الصراعات بين أهل الأرض ضد الغزاة والمستوطنين، فكل عمليات التهجير والاعتقال والصدمات المسلحة هدفها واحد هو اقتلاع أهل فلسطين -ممثلة هنا بقرية الحرم- من أرضهم لتوظيفها لمصلحة المستوطنين الجدد، بإقامة المستوطنات المخطط لها في قرية الحرم ومحيطها، وتتردد قيمتها في الشعارات والعهود التي حركت وتحرك الأهالي للتصدي لليهود والكولونيالية حتى ارتفعت لتكون مبدأ وجوديًا وأغلى ما يملك الأهالي، أغلى من أرواحهم، فقد انفتح الصراع على الأرض إلى صراع لا يحتمل المساومة والتسوية، وهذا ما عبّر عنه ديفيد الضابط اليهودي في الجيش الإنجليزي.

" كان لا بد من ذلك . . إنها الحرب يا كولونيل فإما أن نكون أو لا نكو ن . . ولكي نكون لا بد أن لا يكونوا هم" )فيّاض 95(.

وقد تحولت الأرض مع عوّاد إلى رمز للبقاء وقيمة معيارية مطلقة، وذروة التضحية، فغداة وصول الضابط الإنجليزي، فوستر إلى بيت عيد أبو غالي شقيق عوّاد لانتزاع الأرض والبيت باسم القانون الكولونيالي، يرد عليه عيد بلهجة قاطعة "بأن هذا هو بيته، وهذه هي أرضه ولن يخرج منها، وأن أرض فلسطين هي للفلسطينيين وليست لأحد سواهم، وأرض البريطانيين في بريطانيا ويستطيعون إعطاءها للقرود إذا شاؤوا وليس لليهود فقط، ومن ثم عليه أن يعلم أن "وادي الحوارث" ليس للبيع والمقايضة" )فيّاض 29(.أما عوّاد شقيقه الذي استطاع أن يفلت من الجنود الذين يحاصرون بيوت أهل الحرم فصاح "يا ناس موتو بأرضكم وما تطلعوش . . اليهود مستنيين يستولوا عليها" فاعتقل فورا وحملته السيارة العسكرية بعيدا، لكن صوته ظل يصرخ ويتردد صداه كصرخة نبي في البرية "’موتوا بأرضكم يا ناس . . . موتوا وما تطلعوش‘ إلى أن غابت به السيارة بعيدا" )فيّاض 30(. أما في الاعتقال الثاني المدروس للإيقاع به بتهمة حيازة أسلحة، تلك التهمة التي سيدفع ثمنها حياته، فلم يدافع عن نفسه أو يطلب الشفقة والرحمة من الأعداء، بل صاح والجنود يزجونه داخل السيارة العسكرية: "’لا تبيعي الأرض يا عائشة لا تبيعيها حتى لو شنقوني . . إن رحّلوك انصبي خيمة في الكرم واقعدي‘ ثمّ غاب خلف الغبار ولم يعد" )فيّاض 33(.

وتتحول الأرض بعد شنق عوّاد إلى رمز وشعار للتعبئة والتحريض، وتختزل بطولة المكان وتتبادل معه دور وقلب الأدوار في فكرة المقاومة والصمود والبقاء في الأرض، وعواد نفسه رمز ومرجعية للأهالي، ويتجسد هذا بصرخة عائشة "ولكم يا ناس عواد شنقوه وما طلعش من أرضه، الإنجليز رحّلوكم ورموكم بين السماء والأرض وأعطو أرضكم لليهود . . وعوّاد قال ارجعولها قبل ما يهدّوا دوركم ويزرعوا أرضكم ويصير فيكم مثل ما صار بالزّيادات والقدادرة ومثل كلّ اللّي رحّلوهم من "وادي الحوارث" قبلكم ورموهم بمرج بني عامر والله العالم شو صار فيهم" )فيّاض 35(. وهذا ما تحاول الرواية أن تتجنّبه، ولا تسمح له على المستوى الفني والروائي، ومن هنا أيضًا تأتي أهمية العنوان الفرعي للرواية الذي يصبح بمثابة توكيد للعنوان الأول عند نهايتها؛ "وادي الحوارث" أولًا.

ومقابل "وادي الحوارث" يأتي مخيم الدهيشة، حيث تدور معظم الأحداث، فهو المكان المكثف للوجود الفلسطيني، ومرآة ماضيه، وهو أيضًا الفضاء السمح والعروبي القائم على التوأمة بين المسلمين والمسيحيين، وبين الأردنيين والفلسطينيين، لا فرق بين عربي وعربي ولا بين مسيحي ومسلم إلا بالمقاومة.

تبدأ الرواية بـ "نضت شمس أيار غلالتها على الأردن خلف جبال القدس" )فيّاض 7( "تعالى صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ] . . .[ تواترت الآيات. تصاعدت. صدحت وتواصلت بأجراس الكنيسة البعيدة" )فيّاض 8(. ومن مخيم الدهيشة تعيدنا الذاكرة لوادي الحوارث وقرية الحرم وبيت لحم والقدس ويافا والسلط. فأماكن السرد الحاضر أماكن مغلقة بشكل عام: المخيّم، محل المطرزات )السوق(، والبدروم، مقابل أماكن السرد النفس ي الواسعة: مروج، وحقول، وبحر. وهذا له دلالة مهمة في العمل، فالذاكرة الفلسطينية تنطلق من رحابة الماضي لتكثّف التجربة في أمكان زُجت بها لتكون بديلًا عن فلسطين لكن فيّاض حولّها لأماكن تشحن طاقة الفلسطيني وتشحذ همته ليقوم بعملية التحرير.

ولذلك نجد فيّاضًا لا يتوانى عن رسم الصورة المحلية والتراثية والطبيعية لمخيم الدهيشة وبيت لحم ويافا والقدس التي يرى عيس ى شبهًا بينهما؛ فيافا تشبه القدس بالأسواق؛ فهي خليط عجيب من القديم والحديث، أما علامات المكان ومقتنياته فلا تقل خصوصية وأصالة عن المكان نفسه، فالفخار والمطرزات والأثاث كله من صميم التراث، وبهذا يؤكّد على مجازية ورمزية وادي الحوارث الذي يصبح مرادفًا لفلسطين من النهر إلى البحر.

الوصف والترميز

استطاع فيّاض أن يسلّط الضوء بشكل متقن على رمزية الشخصيات-من خلال تقنية الاسترجاع وتناوب السرد مع الوصف ودلالة المكان؛ ففي حين يرتبط السرد بالتتابع الزمني للأحداث، فإن الوصف" يمثّل موضوعات متزامنة ومتجاورة في المكان، فهو يشتغل على حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث، إذ يعطل زمنية السرد، ويعلق مجرى الحكاية لفترة قد تطول أو تقصر" )أحمد 129( وهذا يعطي القارئ فرصة التعرّف على الشخصية وعلى رمزيتها، ويؤكّد وحدة الهدف الفلسطيني .

وقد تنوع الوصف وبتنوّعه هذا تعدد الترميز؛ فهناك الترميز على مستوى الموتيف، وهناك الترميز على المستوى الفردي لشخوص الماضي المسترجع ،ولشخوص تاريخية مثل ريتشارد قلب الأسد وصلاح الدين وعلي بن عليم، ولشخوص السرد الحاضر على رأسها عائشة، إذ يقابل فيّاض بين المستعَمر والمستعمِر، ويحقق من خلال هذا الترميز التركيز على عمق الشخصية الفلسطينية المهيّأة لإحداث تغيير نوعي ولتحرير فلسطينها.

ولعل أقوى رمز في العمل هو موتيف "وادي الحوارث" الذي يرمز إلى فلسطين بأرضها وأهلها، فهو عنوان الرواية وهو اسم القرية الفلسطينية ،المجاز المرسل الذي يجعل من الرواية وثيقة إثبات ملكية؛ و"وادي الحوارث" أيضًا هو نقطة تجمّع ونقطة احتواء ونقطة تحفيز في الماضي يقابلها مخيم الدهيشة في الحاضر. والحوارث أيضًا تحمل معنى الحرث والفلاحة التي تربط الفلسطيني المزارع بأرضه، التي أيضًا تتناغم مع حارس؛ فالفلسطيني هو الحارس لذاكرة الوطن وهو الحارث في ذاكرة الوطن لشتائل وجوده وحقه في حصدها.

وهناك موتيف المطرزات والقنابل؛ فمطرزات عائشة هي رمز حياكة حكاية الحق التي تمارسها المرأة الفلسطينية لتُبقي الوطن حيًا. ومقابل التطريز بالخيوط -مع مراعاة رمزيتها وتمثيلها للحكاية، فالسرد أيضًا هو تطريز بالكلمات- هناك التطريز بالأسلاك الذي يمتهنه سليم الذي رأيناه "يجلس على الأرض خلف طاولة غُطّيت بالساعات المنبّهة، بعضها مفكك وبعضها الآخر جاهز، وعدد من صواعق الألغام والأسلاك الدقيقة المنضّدة. وراح يعالج إحدى الساعات أمامه موصلّا بها بعض الأسلاك النحاسية الدقيقة على ضوء مصباح كهربائي مظلّل يتدلى من السقف" )فيّاض 49(. فتطريز سليم الذي يتجسد من خلال موتيفة القنبلة هو التمثيل الثوري لمطرزات عائشة الجمالية والتراثية. وبهذا يحمل اسم سليم أيضًا رمزية سلامة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على المواجهة، ومن هنا تأتي رمزية أسماء أفراد آل أبو غالي، عوّاد وعيد؛ فعيد هو أحد تداعيات عوّاد، حيث تعج الرواية بالعودة والعيد والرجوع؛ فعوّاد وعيد يمثلان حق العودة وحق الأرض، فهم رموز لشهداء فلسطين الذين بثباتهم قدّموا النموذج الذي تحتذي به أجيال المقاومة .

أمّا على مستوى الشخصيات التاريخية فهناك ريتشارد قلب الاسد ممثلًا للنموذج الكولونيالي والتوسع الذي يقابله البطل القومي علي بن عليم ،ابن قرية الحرم الذي تقدم صفوف المقاومة ضد الوجود الصليبي، وطارد الصليبيين، وحرر بلدته، فكان الملهم الذي تستعين به عائشة وأهل الحرم ،كلما جد الجد في التصدي للكولونيالية وربيبتها الصهيونية. فقد كان سكان "وادي الحوارث" والقرى المجاورة "يأتون على خيولهم العربية وفوق جمالهم في موسم الحج إلى الحرم حيث يدفن الوليّ علي بن عليم أحد أبطال الفلسطينيين في حربهم ضد الصليبيين، الذي قتل في إحدى المعارك في المكان نفسه الذي دُفن فيه، كما يؤمه آلاف من جميع أنحاء فلسطين خاصة مناطق الوسط والجنوب، في احتفال كرنفالي خلّاب، في فصل الصيف، وبالتحديد في موسم البطيخ" )فيّاض 64( مما كان يخلق حالة من الاستنفار في معسكرات الإنجليز خوفًا من مواجهة دامية بين الفلسطينيين والمستوطنيين الصهاينة.

ويشير فيّاض هنا إلى خطورة ما يحدث وإلى المخطط الصهيوني في كتابة تاريخهم الاستعماري: "لأنّ العصابات اليهوديّة المتطرّفة والإرهابية مثل الأرجون وشتيرن وليحي بل وجناح مع الهاجاناة أيضًا تعشّش في هذه المنطقة، وتدفع في اتّجاه الصّدام بين العرب واليهود، وتضرب في كلّ مكان لإخراج حكومة الانتداب البريطانيّة، بل وتهاجم الإنجليز" )فيّاض 65(. وفي هذا يقابل فيّاض بين الزخم الفلسطيني البنّاء ممثلًا بابن عليم ولي من الأولياء الصالحين مقابل التعسّف الصهيوني وبشاعته ممثلًا بالعصابات اليهودية.

أما الشخصية الرئيسة في حاضر السرد التي تعبق بوجود فلسطين فهي عائشة؛ رمز الذاكرة الفلسطينية الحيّة والقوية والنابضة بالحياة، والثابتة بالحق والدائمة بالشهود التي تشحذ همة وعزم مقاوميها ولا يهزمها شيء، وقد تمثّل هذا الشيء من خلال الوصف؛ فكل حدث على خط الزمن الفلسطيني هو نقطة عبور لما بعدها يأخذنا إلى زمن النكبة، الزمن الحاضر في كل وقت وفي أية لحظة. فعائشة هذه الفلسطينية بثوبها الفلاحي "المطرز الحواش ي والصدر" )فيّاض 23( التي فقدت حبها وزوجها عوّادًا إكراما لفلسطين، وتتميز بـ"وجهها الأسمر الصبوح يطل بغمّازتيه المبرعمتين بالوشم، وسنبلة القمح الخضراء الطالعة من أسفل ذقنها لتعانق مبسمها على ضفاف شفتيها اللّمياوين الممتلئتين، من إطار شالها الأبيض المتهدل على كتفيها كاشفا عن مفرقها الأشيب المهيب وجبينها العريض" )فيّاض 24( تمثل نوعًا من التعويذة التي تستحضر الماضي الحي العائش في وجدان كل فلسطيني يرضعه مع حليب أمه منذ نعومة أظفاره.

وتمثل عائشة حلقة الوصل بين الماضي والحاضر فتسترجع الماضي المثقل بالذكريات الأليمة لأبناء الجيل الجديد، وهي أيضًا نقطة التقاء الحاضر مع الماضي، وقد مثّلها ف يّاض دراميًا بالمواجهة الحيّة بينها وبين فوستر القائد الإنجليزي الذي شنق زوجها عواد، هذه المواجهة التي تمت بعد عشرين سنة بما يسمح للزمان والمكان الفلسطيني أن يفتح أفق السرد من خلال الذاكرة؛ لوضع الرواية الفلسطينية مقابل التاريخ المزوّر والملفّق للرواية الصهيونية في فضاء "وادي الحوارث" الذي أضحى شاشة لعرض فظائع وأكاذيب الاستعمار والإمبريالية في تجنيّها وتزويرها للحق الفلسطيني. فبينما هو يلتقط صورة لزوجته مرتدية الثوب الفلسطيني فإذا بعائشة تنقض عليه وتمسك بحزام آلة التصوير في حركة رمزية وتمثيلية كأنّها تضع عليه حبل المشنقة التي وضعها على زوجها وتعيد بشكل رمزي غرز أظافرها في فوستر عندما أخذ زوجها لتترك بصمتها وأثرها في جسد المحتل كي لا ينس ى الجرم الذي اقترفه بحق الأبرياء:

التقت عيناهما فجأة، فراحا يحدّقان كل منهما بعيني الآخر وهما يتراجعان مبتعدين عن بعضهما، وكأنّ هما يحاولان تذكّر كلّ منهما الآخر . . . فهل يمكن أن يكون هو؟ هنا في القدس وجها لوجه أمامها بعد أكثر من عشرين سنة، أم أنّه شبه عجيب . . . صحيح أنّ الله يخلق من الشّبه أربعين! كما يقولون، ولكنّها تعرف أنّ عينيها لا تخونانها، وأنّها ما تزال تحفظ صورته وبك لّ تفاصيلها كما لو كان ذلك بالأمس، وتستطيع أن تميّزه حتّى ولو مرّ أمامها بين ألف من الرجال الشّبيهين به، حتى لو خانتها عيناها بل وذاكرتها؛ لأن قلبها لا يمكن أن يخونها ولانّ للحزن ذاكرة مطبوعة في أعماقه لا يمحوها غير الموت، ولأنّ للقاتل عينين تعكسان صورة قتيله حتّى وهما تلقيان على الدنيا آخر نظرة لهما وتغمضان إلى الأبد . . . فهو لا بدّ أن يكون هو، ولا يمكن أن يكون أحدا سواه، فحين التقت عيناها بعينيه وهي تعاركه، أطلّ عوّاد من حدقتيه، لقد رأته وهو يخرج منهما قادما إليها . . . كان على الصورة نفسها التي فارقها بها حين انتزعه ذلك الضابط الإنجليزي من وسط البيت قبل أكثر من عشرين سنة، لكي يعيده إليها جثة في كفن، ولم يكن عوّاد وحده الذي أطلّ من حدقتيه، بل كانوا مئات من المشرّدين والشهداء من رجال ونساء وأطفال قرية الحرم والعينان ذاتهما )فيّاض 27-28(.

هذا هو المشهد الذي يجمع بين قطبي المعادلة عائشة رمز البطولة والمقاومة وفوستر رمز الإمبريالية البريطانية، فمن خلال الوصف ينجح فيّاض في خلق صور حيّة لذاكرة عائشة تضعنا في قلب الحدث، فها نحن مع عائشة نرى عوّاد وغيره من مئات المشردين والشهداء يطلون من حدقتي فوستر.أمّا أهمية المشهد الدرامي فتكمن في كونه الحدث الاستهلالي الحقيقي في الرواية، أما الحدث الاستهلالي الأول زمنيا المولّد لأحداث السرد فهو ا لاحتفال الذي سيقيمه الكيان الصهيوني الاستعماري في ذكرى ما يسمى يوم الاستقلال. ولهذا نجد أن الرواية من الفصل الثالث حتى الفصل السابع تركز على زمن النكبة التي انهزم فيها الفلسطيني، ولكنّه لم يستسلم بل يرفض رواية العدو الكاذبة والملفّقة فينسفها عن بكرة أبيها.

ومقابل الترميز الفلسطيني هناك الترميز الإمبريالي والصهيوني ممثلًا بفوستر وجاليا. فاسم الكولونيل البريطاني الأول ريتشارد يستحضر اسم ريتشارد قلب الأسد، واسم عائلته فوستر يعني الراعي والمشجع للشيء، فاسمه يحمل مواصفات الغرب والكولونيالية بامتياز فهو صاحب قامة مديدة وشعر أشقر قصير وعينين زرقاوتين )فيّاض 61(، مفعم بالأمجاد الإمبريالية للإمبراطورية البريطانية منذ ريتشارد قلب الأسد بطل الحروب الصليبية، وخصم صلاح الدين الأيوبي الذي يعتبره مثله الأعلى، وملهمه في التصدي لأحفاد صلاح الدين، ومنعهم من تحقيق أدنى انتصار على الأسد البريطاني:

"لم يكن لأحد أن يكون بالنسبة إليه أعظم من الملك ريتشارد . . الملك قلب الأسد. كان يقرأ كلّ كلمة كتبت عنه في كتب التّاريخ كلّها، كان لقاؤه معذلك القائد العربي في فلسطين يثيره دائمًا . . ويعجب أيّ قائد كان هو وأيّ عقل عسكري كان يحمل. فكّر يومها وهو لا يزال ينظر إلى قمة المئذنة الشامخة فوق الموج . . ’هذا هو أنت إذن يا صلاح الدين . . واحدة بواحدة . . معركة بمعركة، وقلعة بقلعة . . فلا حاجة لقراءة الكتب بعد، ولا حاجة لكل الخرائط والرسوم التي وضعت . . بل سأراك ماثلًا أمامي بلحمك ودمك، وأتابعك في كل معاركك التي خضت، وفي قلاعك وحصونك التي شيّدت، فأعرف كيف انتصرت . . لكي لا يعرف نفر من صلبك بعدك النّصر على أسد بريطاني قطع البحار إليه يحمل الصليب‘" )فيّاض57-58(.

فها هو يذهب إلى أحد المباني العسكرية؛ فيؤدي التحية العسكرية ويقف بالباب "وهو يتأمل المكان بنشوة الفاتحين، وهو لا يزال مأخوذا بهذا الجمال الذي يحيطه، وقد زاده صوت الأمواج المتكسرة على بقايا القلعة الصليبيّة عند طرف المعسكر رهبة وجلالًا، ظلّا عالقين في مخيّلته طوال تلك السنين الطويلة التي مرت منذ ذلك اليوم، وقد خيّل إليه للحظة أنّه يسمع خفق القلوع وقرع الطبول، وصهيل الخيل والهتاف يعلو )عاش الملك(، ولم يكن ليعلم حينها أنّ ذلك المبنى الذي وقف أمانه سيكون مسرحا لأحداث وذكريات تغيّر مجرى حياته وحياة المنطقة كلّها، وأنّها ستغيب سنين طويلة، وتكاد تنس ى لتعود وتستيقظ دفعة واحدة وبكل وضوح وكأنّها تحدث بالأمس" )فيّاض 58(. فمجد الإمبراطورية توحيه قلعة أرسوف كموقع متقدم للكولونيالية في الشرق وخط دفاع منيع يتضمن العزلة والمراقبة والعقاب للمحيط المتشكل من الآخر الوطني.

أما العلاقة مع الصهيونية فيشير إليها فيّاض من خلال مقطع بالغ الدلالة عن فوستر وهو في مكتب الدكتور تسيمرمان الصهيوني: "التفت إلى الكولونيل ميللر موحيا له برغبته في مغادرة المكان، ولم يكن ليدور في خلده يومها أنه سيعود ليلتقي بهذا الرجل الذي لم يألفه بعد ذلك كثيرا، وأنه سيعود إلى هذه المستوطنة مرات ومرات وأن عش غرام كان ينتظره فيها ليثبت له باليقين أن الغرب غرب والشرق شرق، وأن ثمّة جاليا وثمّة عائشة")فيّاض 71(. فالصهيونية وبريطانيا هما وجهان لعملة واحدة، ويظهر هذا الأمر جليًا في نهاية الرواية؛ حيث يؤكد فيّاض على الارتباط العضوي بين بريطانيا وإسرائيل وضرورة استئصال كليهما، فما القنبلة التي نسفت المولدات الكهربائية إلا نسفا للمشروع الصهيوني برمته وإعادة القضية للمربع الأول، فقضية فلسطين تبدأ وتنتهي في النكبة، وما خروج عائشة وقت صلاة الفجر وذهابها إلى القدس إلّا إتمام نسف المخطط الكولونيالي عن بكرة أبيه محققة بذلك الحكمة القائلة: "لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها . . .إن كنت شهما فألحق رأسها الذنبا".

أما "جاليا" فهي موظفة عاشقة ومنحلّة وعمليّة، متخصصة بعلم النفس وخبي رة بالنفس البشرية، ومتخصصة بالشرق وقادرة على السيطرة عليه، أما فيما يتعلق بشكلها فهي طويلة تلبس ملابس نسائية كلاسيكية، وتعتمر قبعة إنجليزية ذات شعر أشقر طويل وعينين زرقاوتين )فيّاض 72(. و"جاليا "ترمز إلى خباثة المحتل الصهيوني وممارسته بحرفية لتعليمات برتوك ولات حكماء صهيون، فبعلاقتها مع فوستر كونها ناشطة صهيونية تمثل امراة انتهازية منحتة الجسد الذي هام به، واستسلم له كهيرودتس أمام سالومي، وهي العبارات التي تبادلها معها في سرير الحب إشارة لطلبها المباشر وغير المباشر لتصفية عوّاد أبوغالي، العقبة الأساسية في وجه اقتلاع الشعب ومصادرة الأرض في قرية الحرم.

وتقابل هذه الصورة تماما في الخطاب ما بعد الكولونيالي في الرواية وطفا ابنة عم الجندي هلال النسور وأخت صقر الجندي الذي سهّل إتمام العملية الفدائية في القدس، وأشعل الجبهة الأردنية الإسرائيلية في قطاع بيت لحم لتغطية انسحاب الفدائيين واستكمال ما أنجزوه. فـوطفا المُتيّمة بهلال تقول له "ما يتم زينك يا هلال إلا بالبدلة والتاج يزين عقالك مثل شقيقي صقر". وحين طلبها للزواج قالت له "’ما أرضاك حليلي إلا وانت راجعلي ماخذ بثار عمك من اليهود ومنتصر عليهم‘ قال لعيونك يا وطفا" وارتحل وعيناه تلتحقان بجبال السلط التي خلفها وراءه صوت وطفا يرخم هازجا يحيى رجال الوطن" )فيّاض 118(. فهنا التأكيد على التؤامة بين الأردن وفلسطين، والعمق العربي الممثل أيضًا برمزية جمال عبد الناصر: "ولكنّه سيخرج من هذه الأمة بالقطع رجل يفعل ذلك ] . . .[ وأنّ جمال عبد النّاصر ] . . .[ قد يكون هو ذلك الرجل حقًّا. فها هو الآن قد بدأ يتململ ويقف في وجه إسرائيل كالمارد . . ويهدّدها" )12(. ففيّاض يشير منذ بداية الرواية إلى هذا الزخم الفلسطيني العربي الذي سينتقل من التململ وإمكانية الفعل إلى فعل وحدث كما تظهره الرواية.

الخاتمة

قدّم توفيق فياض رواية متوازنة على صعيدي القديم والجديد؛ فقد استفادت روايته من تقنيات السرد في الروايتين: الكلاسيكية والجديدة، وأعطى الكاتب دورًا ناظمًا لعنصري الزمان والمكان دون أن يغفل دور العناصر الأخرى على مستويي الشكل والمضمون؛ فهناك الحبكة، والشخوص، والوصف ،والحدث، والبداية، والنهاية، والحوار .

وقد أكّدت الرواية على حضور الماضي بوصفه سلطة مرجعية في السردية الفلسطينية، وما زالت حقوق هذا الشعب تجد مسوّغاتها التاريخية والزمنية في الماضي والحاضر والمستقبل، وقد تجلّى هذا الزمن في تقنيات الاسترجاع والاستباق والقطع، وهي من أهم تقنيات الزمن السردي في أدب ما بعد الكولينيالية كما تمظهرت في "وادي الحوارث".

كما ظهر في الرواية التشابك العضوي بين السرد والذاكرة من خلال تقنية الاسترجاع التي تزامن فيها الحاضر مع الماضي؛ فشحن الحاضر وحثّه على المقاومة. ومن ناحية أخرى استخدمت الوصف لخلق مشاهد حيّة تضع القارئ في قلب الحدث. وهذا كلّه ساعد في أن تجسّد الرواية الذاكرة الفلسطينية في رمزية "عائشة" الحارسة لهذه الذاكرة الحيّة، وفي الوقت ذاته كان توظيف الرمز أساسيًا للتأكيد على حق الفلسطيني في أرضه والعودة إليها كما تجلّى في اسم عائشة نفسه الذي تجاوز معنى الاسم العلم ليصبح رمزًا للقضية الفلسطينية الحية التي لا تموت. المصادر والمراجع

أحمد، م) .2019(. تنويعات سردية في الرواية العربية. )ط1(. دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب. باشلار، غ) .1984(. جماليات المكان. )ط2(، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. بحراوي، ح. )1990(. بنية الشكل الروائي )الفضاء-الزمن-الشخصية(. )ط1(. بيروت: المركز الثقافي العربي. البطش، ج) .2016(. الصراع على ملكية وادي الحوارث )1918-1932(. مجلة جامعة الملك سعود، 28 )1(، 161-189. تودوروف، ت. )2006(. الأمل والذاكرة: خلاصة القرن العشرين. )ط1(. الرياض: مكتبة العبيكان. جنيت، ج) .1997(. خطاب الحكاية: بحث في المنهج. )ط2(. القاهرة: الهيئة العامة للمطابع الأميرية. الخالدي، و) .1997(. كي لا ننس ى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 1948 وأسماء شهدائها. )ط1(. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. سلامة، د) .2019(. تجليات النكبة والمقاومة عند توفيق فياض في رواية )المشوهون( ومسرحية )بيت الجنون(، دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية. 46)4(،

352-367. شاهين، أ) .2012(. أدب توفيق فياض: دراسة فنية، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية. عمان. العيس ى، ت. الروائي والقاص توفيق فياض: "وادي الحوارث أولا ... وليس غزة أريحا" دروب الطفولة صارت تاريخا وذاكرة، )2011(.

2235http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=9&id=138850&cid=فيّاض، ت. )1994(. وادي الحوارث -عواد الأول . ) ط1(. بيروت: دار الآداب. قاسم، س) .1985(. بناء الرواية: دراسة مقارنة في "ثلاثية" نجيب محفوظ. )ط1(. بيروت: دار التنوير. قصراوي، م. )2004(. الزمن في الرواية العربية. )ط1(. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. مندولا، أ) .1997(. الزمن والرواية. )ط1(. بيروت: دار صادر.

يقطين، س) .1997(. تحليل الخطاب الروائي )الزمن-السرد-التبئير( .)ط3(. بيروت: المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع.

References

Ahmad, M. (2019). Narrative Variations in the Arabic Novel. Damascus: The Syrian General Organization of Books.

Al-Batsh, J. (2016). The Conflict over the Ownership of Wadi al-Hawarth (1918-1932). King Saud University Journal, 28(1), 161-189.

Al-Isa, T. Tawfiq. (2011). Fayyad, the Novelist and Short Story Writer: Wadi al-Hawarth First…Not Gaza-Jericho. Retrieved from http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=9&id=138850&cid=2235

Bachelard, G. (1984). Poetics of Space. Beirut: The University Institute for Studies and Publication.

Bahrawi, H. (1990). The Structure of the Form of the Novel (Space, Time, and Character). Beirut: Arab Cultural Center.

Fayyad, T. (1994). Wadi al-Hawarth: Awwad the First. Beirut: Dar al-Adab.

Genette, G. (1997). Narrative Discourse: An Essay in Method. Cairo: The Amiria Press.

Khalidi, W. (1997). All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. Beirut: Institute for Palestine Studies.

Mendilow, A. A. (1997). Time and the Novel. Beirut: Dar Sader.

Qasim, S.(1985). The Structure of the Novel: Comparative Study of Naguib Mahfouz’s Trilogy. Beirut: Dar al-Tanweer. Qasrawi, M. (2004). Time in the Arabic Novel. Beirut: Arab Institute for Research & Publishing.

Salameh, D. (2019). The Manifestations of al-Nakba and Resistance in Tawfik Fayyad’s The Disfigured and House of Madness. Dirasat: Human and Social Sciences, 46(4), 352-.763

Shaheen, O. (2012). Tawfiq Fayyad’s Literary Works (Technical Study). Dissertation. Amman: The University of Jordan. Todorov, T. (2006). Hope and Memory: Lessons from the Twentieth Century. Riyad: Obekian Bookstore.

Yaqtin, S. (1997). Discourse Analysis of the Novel (Time, Narrative, and Focalization). Beirut: Cultural Center for Printing, Publication, and Distribution.

شارك بتعليقك