جمعية رابطة أهالي القباب

بــيــن الــسـهــل والــجــبــل

قــريــة الـــقـــبـــاب

عليان الهندي

جمعية رابطة أهالي القباب

المملكة الأردنية الهاشمية

بين السهل والجبل

قــريــة الــقــبــاب

عليان محمد علي الهندي

2021

حقوق النشر محفوظة لجمعية رابطة أهالي القباب

للمراسلة على الايميل: [email protected]

فلسطين - رام الله 0595011173

صورة الغلاف مأخوذة من كتاب أهارون شاي: مصير القرى العربية في

"دولة إسرائيل" عشية حرب الأيام الستة وما بعدها - تاريخ الصورة 1947

الإهــداء

إلــى الــمــنـــتـــظـــريــن الــعـــودة إلــى فـــلـــســـطـــيـــن وقـــريـــة الـــقـــبـــاب

كلمة جمعية رابطة أهالي القباب

منذ تأسيس جمعية رابطة أهالي القباب عام ١٩٨٠، حرصت الهيئة التأسيسية والهيئات الإدارية المتعاقبة عليها، المكونة من كافة أطياف قرية القباب على تقديم عدة خدمات أساسية لسكان القرية من أهمها: حفظ أواصر الارتباط بفلسطين بشكل عام، وبالقرية بشكل خاص، مع المحافظة على التواصل الاجتماعي والسياسي بين سكان القرية، الذي مزقه الاحتلال بطرده سكانها الأصليين منها.

في السياق المذكور، سعت الجمعية على حفظ ما تبقى من تراث القرية، ومن ثقافتها وعاداتها وتقاليدها، التي أحضرها سكان قرية القباب معهم إلى منافيهم، بعد طردهم منها من قبل العصابات الصهيونية ومن بعدها دولة إسرائيل.

على نفس المنوال، حافظت الجمعية على الرواية الشفوية لأهالي قرية القباب لتكون جزءا من الرواية الفلسطينية الشاملة في مواجهة الرواية الإسرائيلية المزورة، بواسطة جمع شهادات من ولدوا وترعرعوا في القرية لتوريثها لأبنائهم وأحفادهم. إلى أن يعود التاريخ لمساره بعودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه التاريخي.

واستكمالا لمهمتها بالمحافظة على تاريخ قرية القباب، وبمناسبة مرور أربعون عاما على تأسيس الجمعية، رافقت الجمعية ورعت كتاب "بين السهل والجبل – قرية القباب" للكتاب والباحث والصحفي عليان محمد الهندي، ابن قرية القباب الحبيبة، جامعا فيه الروايتين التاريخية والشفوية التي مرت على قرية القباب خلال العصور المختلفة.

رئيس الجمعية

جميل صالح شعبان

2021

الفهرس

شكر وتقدير 9

المقدمة 11

الفصل الأول: بين السهل والجبل 16

قرية القباب 16

جيوغرافيا المنطقة 21

المساحة والملكية 24

الحدود 25

الشوارع والطرق 25

الفصل الثاني: السكان وأحوالهم 30

عدد السكان 30

التركيبة السكانية للقرية 32

عادات وتقاليد 34

عدد المنازل 37

الاراضي واستخدماتها 40

وقف أراضي من قرية القباب 43

الفصل الثالث: التعليم والإدارة 44

التعليم في قرية القباب 44

التركيبة الادارية 46

المؤسسات العامة 48

وجهاء ومناضلون 51

الفصل الرابع: القباب عبر التاريخ 56

عين يردا 64

الفصل الخامس: المواقع والحفريات الأثرية والمقامات 70

خربة كفر طاب 78

خربة يردا 78

مقام الشيخ تميم 79

مقام الشيخ سليمان 79

الفصل السادس: مقاومة الاحتلال البريطاني 81

الفصل السابع: هيا ننتقم - احتلال قرية القباب 85

أهمية المعركة 85

موازين القوى 88

الاقتحام الأول - عملية نحشون 92

الاحتلال الأول 93

تدمير جسر القباب - عملية مكابي "أ" 94

هجوم مضاد 95

العدوان ليلة 14-15 أيار 97

الاحتلال النهائي 101

الفصل الثامن: شهداء قرية القباب 103

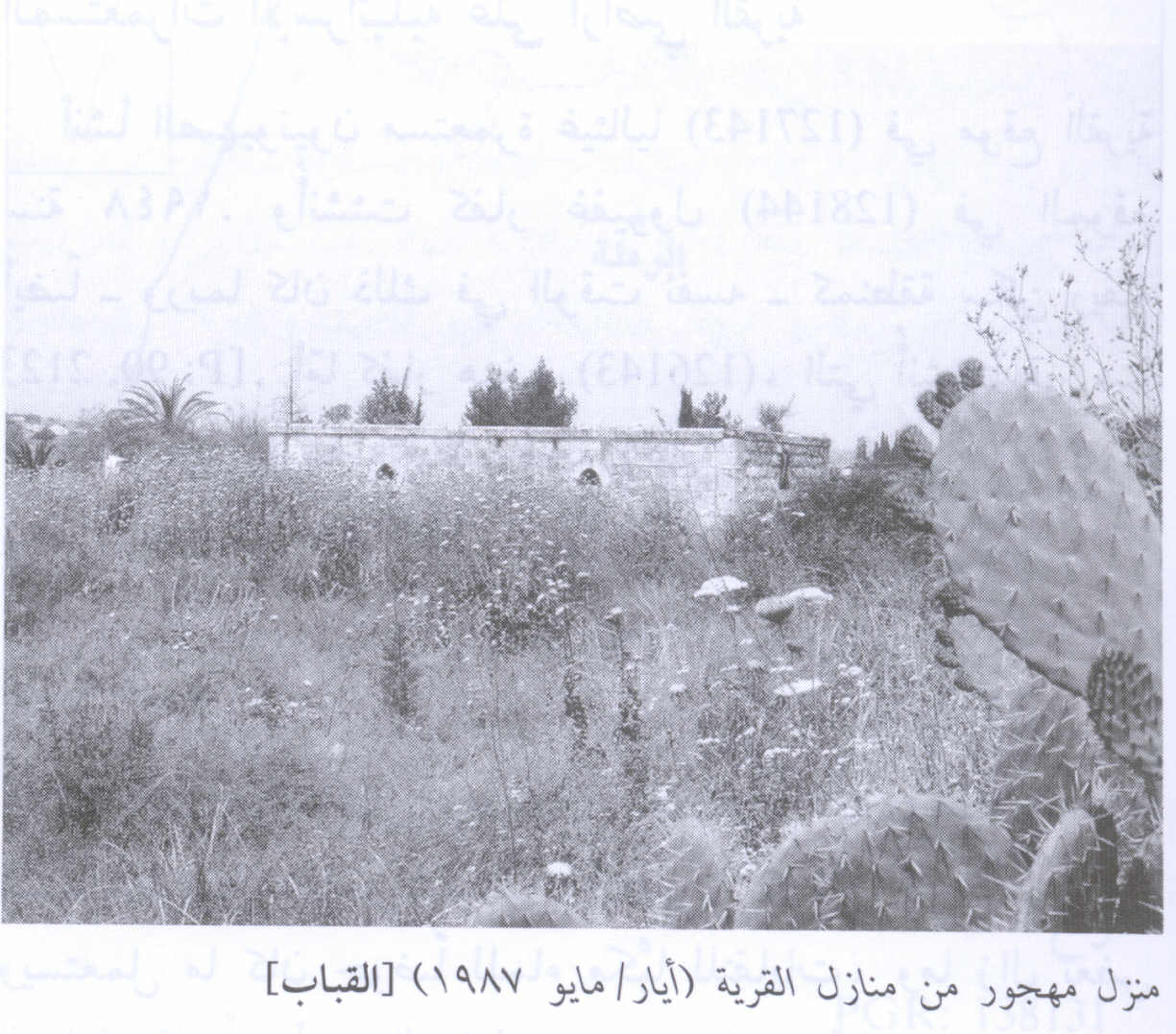

الفصل التاسع: الطرد والهدم 105

طرد السكان 105

هدم قرية القباب 109

الفصل العاشر: تهويد قرية القباب 115

بعد النكبة 115

مقاومة التهويد - المتسللون 117

الفصل الحادي عشر: الحقيقة الباقية 119

القباب اليوم 119

وأهلها 121

جمعية رابطة أهالي قرية القباب 124

خلاصة 127

الملاحق 128

ملحق رقم 1: خارطة قرية القباب 128

ملحق رقم 2: خارطة سير القوافل الصهيونية 129

ملحق رقم 3: عدد سكان قرية القباب في حقب تاريخية مختلفة 130

ملحق رقم 4: عدد منازل قرية القباب في حقب تاريخية مختلفة 131

ملحق رقم 5: جدول استخدامات اراضي قرية القباب عام 1948 132

ملحق رقم 6: تقسيم اراضي قرية القباب خلال الانتداب البريطاني لفلسطين 133

ملحق رقم 7: صورة مدرسة قرية القباب 134

ملحق رقم 8: صورة حديثة لعين يردا 135

ملحق رقم 9: غرفة تحت الأرض تضم ثلاثة أنواع من الأكواخ 136

ملحق رقم 10: مخطط عسكري لعملية نحشون 137

ملحق رقم 11: صورة لجسر القباب قبل تدميره 138

ملحق رقم 12: صورة عامة لقرية القباب خلال حرب عام 1948 139

ملحق رقم 13: جدول شهداء قرية القباب 140

ملحق رقم 14: صورة لقبر الشهيد يوسف أبو تاية في قرية القباب. 141

ملحق رقم 15: خبر الإعلان عن إقامة "مستعمرة كفار بن نون" 142

ملحق رقم 16: صورة منزل محمد ياسين – مقر سكرتاريا المستعمرة 143

ملحق رقم 17: أعضاء الهيئة الادارية لجمعية رابطة أهالي القباب 144

ملحق رقم 18: صورة مقر جمعية رابطة أهالي القباب 145

ملحق رقم 19: صورة جوية لقرية القباب قبل الهدم عام 1947 146

ملحق رقم 20: صورة المناضل سلامة محمود محمد خليل شعبان 147

ملحق رقم 21: صورة المناضل ابراهيم علي أبو عيشة 148

ملحق رقم 22: عائلات قرية القباب في السجلات العثمانية 1915-1917 149

شكر وتقدير

لم يكن هذا الكتاب أن يصدر لولا المساعدة السخية بالوقت والمعلومات التي قدمت لي من الكثير الخيرين من أبناء فلسطين وقرية القباب المحتلة منذ عام 1948، خاصة من الهيئة الادارية لجمعية رابطة أهالي القباب في المملكة الأردنية الهاشمية التي دعمت ورعت هذا الكتاب، بمن فيهم رئيس الجمعية (الرابطة) الاستاذ جميل صالح شعبان، الذي راجع المسودة الأخيرة للكتاب، وكتب عن أهالي القرية بالمهجر وعن تأسيس ونشاطات جمعية رابطة أهالي القباب، وقدم بعض الاقتراحات والملاحظات المهمة التي أخرجت الكتاب بشكله النهائي.

كما اتقدم بالشكر للباحث والكاتب والمؤرخ الشيخ عباس نمر ابن قرية دير أيوب، الذي كتب مقالتين عن القرية، وزودني بسجل السكان العثماني لقرية القباب، وغيرها من المعلومات، وكان موجها لي في الكتابة بالموضوع.

في السياق المذكور، أشكر الدكتور عبد القادر مصطفى سطيح، ابن قرية دير قديس، التي كانت قريته أحد مسارات اللاجئين، والذي زودني بعدد سكان قرية القباب في الفترات المختلفة من الحكم العثماني، وقدم ملاحظات مهمة اغنت الدراسة. وللاستاذ سعدي عثمان النتشة، الذي زودني وغيري بالمعلومات المهمة عن الفترة العثمانية، التي يتقن لغتها، ويعتبر أحد القلائل المختصين بهذا المجال في فلسطين.

كما اتقدم بالشكر للاستاذ هاني الهندي، رئيس اللجنة الثقافية في جمعية رابطة أهالي قرية القباب، الذي يعيش لاجئا في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يبخل بأية معلومة متوفرة عنده متعلقة بالقرية، خاصة كتاب "من ريحة البلاد"، وقام بمراجعة وتحرير الكتاب وتدقيقه لغويا. كذلك اتقدم بالشكر، إلى الاستاذ يوسف جميل محمد سمرين ابن قرية القباب المقيم في النرويج، الذي قدم مساعدة لا تقدر بثمن في جمع المعلومات والصور والوثائق والمقالات، التي فتحت مداركي على مواضيع وعناوين لم تخطر على البال. وسرعة تقديمه للمساعدة، أشعرتني أنني مع شخص، ما زال يعيش في قرية القباب، أو تعيش القرية فيه.

واتقدم بالشكر إلى الشاعر والأديب يوسف الحوت الذي دقق المسودة الأخيرة من الكتاب وقدم معلومات وملاحظات مهمة أغنت الكتاب واعطته شكله الحالي.

لهم جميعا مني كل الشكر والتقدير، راجيا من العلي القدير أن تحقق هذه الدراسة الغاية والهدف المرجو من كتابتها.

المقدمة

لطالما هممت بالكتابة عن قريتي (القباب) التي هُجِر وطُرد سكانها، في عدوان ونكبة عام 1948 على أيدي العصابات اليهودية - الصهيونية المدعومة من الاحتلال البريطاني، التي شكلت بعد ذلك دولة الاحتلال "إسرائيل".

حينها اعتقدت مخطئا، أنني سأجد صعوبة في الكتابة عن القرية، خاصة فيما يتعلق بالرواية الشفوية، التي سبقني إليها ،مشكورين، اللجنة الثقافية لـ "جمعية رابطة أهالي القباب"، التي صدر عنها كتاب "من ريحة البلاد" الذي يوثق روايات ومشاهدات 37 شخصية، ممن وُلد وعاش في قرية القباب، وكانوا شهودا على مأساة القتل والطرد من القرية، أسوة بسكان غيرها من المدن والقرى الفلسطينية، التي ما زال يعاني أبناء جيل النكبة وأحفادهم مرارتها.

كذلك سهل علي الموقع الفلسطيني "كي لا ننسى"، الذي يوثق أحداث النكبة، ويؤرخ لكل فلسطين التاريخية، الذي ضم مجموعة من اللقاءات والمقالات والصور والتعليقات من أبناء وأحفاد سكان قرية القباب، الكتابة في موضوع الراوية الشفهية بالدراسة.

وكانت مساهمة موقع المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية "هوية" المتخصص بتوثيق تاريخ وجمع شجرة العائلات الفلسطينية وصورها، والوثائق المتعلقة بها، مساهمة مهمة في الكتابة.

بالإضافة إلى كل ذلك، أَجريتُ مجموعة لقاءات لمن عمل في قرية القباب، إن كان من ابناؤها أو أبناء القرى المجاورة، التي ساهمت بإلقاء الضوء على قرية القباب في فترة ما بعد حرب عام 1967، أو نكسة حزيران التي استكمل فيها احتلال فلسطين واراض من أربعة دول عربية –مضر وسوريا ولبنان والمملكة الأردنية الهاشمية.

خلال الكتابة، لم يخطر في البال، وأنا أبحث عن وثائق وأخبار تتعلق بقرية القباب، بأنها قرية مهمة جدا من الناحية التاريخية، ومحط أطماع المجموعات الصهيونية - المسيحية وبعض المجموعات التبشيرية الاستعمارية، في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الغربية، قبل أكثر من 200 عام. التي خصصت لها، كغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، رحلات استكشافية وأثرية، بناء على رواية توارتية مزورة، حول الوجود اليهودي في فلسطين، الذي لم تؤكده، لا الحقائق التاريخية ولا الحفريات الأثرية، لا في قرية القباب، ولا بغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.

ورغم تأكد المجموعات المذكورة، من عدم وجود ما يثبت الرواية التوراتية، أصرت دولة الاحتلال الإسرائيلي على إعطاء المكان صبغة تاريخية ودينية يهودية مزورة، عندما وضعت في القرية مستعمرتين باسماء توراتية هي "كفار بن نون ومشمار اييلون"، وإلى جانبهما مستعمرتي "شعلابيم" على أراضي قرية سلبيت و"غيزر" على أرض قرية أبو شوشة، وسمت المكان كغيرها من الأماكن الفلسطينية باسماء عبرية.

خلال الكتابة، واجهتُ العديد من المشاكل، التي كان من أهمها، عدم توفر عدد كبير من الوثائق العربية، ما دفعني إلى الاستعانة بالمراجع العبرية بكثرة خاصة في مجال الحفريات الأثرية، وما تضمنته من إشارات إلى تاريخ القرية.

مشكلة أخرى واجهتني خلال الكتابة عن قرية القباب، وهي ارتباط التاريخ والجغرافيا والدين لكل القرى المحيطة بقرية القباب، حيث كان من الصعب جدا الفصل في البحث عن تاريخ القرية بمعزل عن بقية القرى الواقعة في السهل الساحلي الأوسط من فلسطين.

كذلك واجهت مشكلة تتعلق بقرية اللطرون، التي أطلقت عليها المصادر العربية والإسرائيلية منطقة اللطرون، وهي تسمية لم تكن موجودة خلال العهد العثماني، وعليه سترد قرية اللطرون كقرية وكمنطقة عندما يستوجب ذكرها ذلك.

نفس الوضع المذكور، انطبق على الهجمات الوحشية، التي شنتها العصابات الصهيونية، ومن بعدها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قرية القباب، وعلى غيرها من القرى الفلسطينية في قرى منطقة اللطرون.

إجمالا، يمكن التأكيد أن الهدف الأول من وراء هذا الكتاب عن قرية القباب، هو إبقاء الذاكرة حية، في عقول وقلوب أبناء وأحفاد من أُجبروا على الرحيل من وطنهم ومسقط رأسهم، إلى أن يشاء الله أمرا كان مفعولا، وتتحقق العودة كاملة لكل الشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه فلسطين. كما أن الهدف الثاني من هذا الكتاب، هو مساعدة المختصين والباحثين في قضايا ومسائل اللاجئين الفلسطينيين أينما وجدوا.

قُسم الكتاب إلى عشرة فصول وخلاصة، ولم أقسمه لفترات تاريخية، بل إلى عناوين مستقلة بسبب تنوع عناوينه وكثرتها. حيث تحدث الفصل الأول، عن اسم القرية والجغرافيا السياسية للمكان والمساحة والملكية والشوارع والطرق، التي تحولت من نعمة إلى نقمة على القرية بفضل اعتداءات العصابات الصهيونية، أما الفصل الثاني، فيتحدث عن السكان وأحوالهم وبعض العادات والتقاليد وعدد المنازل والتركيبة السكانية للقرية واستخدامات الأراضي. بينما تحدث الفصل الثالث، عن التعليم والمؤسسات العامة وأسماء وجهاء القرية في أواخر نهاية الحكم العثماني والحالي.

بينما تحدث الفصلان، الرابع والخامس، عن قرية القباب عبر التاريخ، وعن الآثار والمواقع الأثرية الموجودة بالقرية. في حين تحدثت الفصول السادس والسابع والثامن، عن دور القرية في مقاومة الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني، وعن المعارك التي شنتها العصابات الصهيونية على قرية القباب، وعن الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن القرية، واعتقد أن عددا كبيرا من الشهداء من قرية القباب لم يتم تذكرهم، خاصة أن القرية كانت إحدى خطوط التماس والهجمات الصهيونية المختلفة.

أما الفصلان التاسع والعاشر، فتحدثا عن طرد السكان وتدمير قرية القباب، وتهويدها ومحاربة من حاول الرجوع إليها.

في حين تحدث الفصل الحادي عشر عن قرية القباب وأهلها اليوم، كما وضع ملخصا، حول جمعية رابطة أهالي قرية القباب ونشاطاتها وهيئتها التأسيسية.

إضافة لذلك، ألحق بالكتاب مجموعة من الصور والملاحق والجدوال، التي اعتبرت مهمة وضرورية.

إشارة أخيرة، لا بد منها وهي، أننا وضعنا صورتين لمناضلين قبل عام 1948، الأولى لمناضل توفي وهو في المنفى، والثانية لمناضل توفي في فلسطين التي احتلت عام 1967، علما أن كل صور المناضلين في تلك الحقيبة تستحق أن توضع في الكتاب، لكن الضرورة تتطلب وضعها في البوم صور عن قرية القباب في المستقبل بأذن الله.

عليان الهندي

2021

الفصل الأول

بين السهل والجبل

قرية القباب

تختلف الأسباب والمعلومات حول تسمية قرية القباب بهذا الأسم، فالبعض يعزوها إلى التلال البيضاء الموجودة داخل القرية وتُشَاهد من بعيد على شكل قباب ، بينما يعزوا أهل القرية من الذين عاشوا فيها قبل عام 1948 الاسم إلى انتشار بعض قبور الصحابة الذين جاءوا مع حملة الصحابي الجليل أبو عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليهم، في إطار الحملات الاسلامية المشهورة لفتح بلاد الشام، حيث انتشرت المقامات ذات الأقبية للصحابة رضوان الله عليهم، الذين توفوا جراء انتشار مرض الطاعون في منطقة السهل الساحلي الأوسط من فلسطين، ومن ضمنها قرية القباب ، الذي أودى بحياة 25 ألفا من أبناء القرى الواقعة في المنطقة المذكورة.

والأرجح أن الفلسطينيين الأوائل، الذين سكنوا القرية، هم أول من استخدم كلمة القباب لتسمية القرية، نسبة إلى التلال البيضاء ذات القباب المنتشرة في القرية، لإظهار اختلافها عن مدينة ومملكة جَازِر الكنعانية الموجودة في المكان، حيث أشارت المكتشفات الأثرية التي وُجدت في المنطقة، إلى وجود الحديد داخل القرية الذي اختص بصناعته الفلسطينيون، ما يعني أنهم هم أول من سكن التلال التي أصبحت تعرف بقرية القباب بعد الكنعانيين.

تقع قرية القباب على تلة قريبة من مملكة جَازِر الكنعانية . فيها المياه والأراضي الزراعية، ولم يشكل سكانها الفلسطينيون، خطرا على سكانها الأصليين الذين اندمجوا معهم، مشكلين نموذجا للتعايش حرص عليه العرب والمسلمون أينما حلت رحالهم.

مع ذلك، لا بد من الإشارة أن الرحالة والمؤرخ والعالم مجير الدين الحنبلي العليمي، كان أول من ذكر، أن سكان قرية القباب استخدموا الاسم قبل عام 1493، في كتابه المشهور "الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل".

كما ذُكر اسم القرية، في لوائح الضرائب العثمانية عام 1556 باسم قباب من دون ألـ التعريف ، إضافة إلى ذكر كلمة قيان، التي تعني في اللغة العربية قنوات المياه، التي يبدو أنها مدت من عين يردا النابعة في القرية إلى القرى المجاورة بهدف تزويدها بمياه الشرب والري لزيادة الضرائب عليها.

أما مجلة أسفار، الصادرة عام 1941 التي حملت عنوان "أبحاث الكتاب المقدس في فلسطين وجبل سيناء والعربية والبتراء" فقد ذكر فيها الباحث الأميركي إدوارد روبنسون ،المعروف بأبو الجغرافيا التوراتية، أن اسم قرية القباب هو "بيت القباب". وذُكر أنه زارها مرتين، الأولى عام 1838، حيث قال أنه مر على قرية، سجلت على أنها قرية محمدية (نسبة إلى الرسول الكريم محمد عليه السلام) أي قرية مسلمة. والثانية عام 1852، حيث ذكر أنها قرية كبيرة، يوجد فيها غابة، وتقع منازلها في المنطقة الشمالية من القرية.

في المقابل، شكَكَ كتاب حمل عنوان "أبحاث الأثار "فلسطين - رحلة من عام 1873-1874" الصادر في لندن عام 1896، لتشارلز كليمنت، وقام بترجمته جون ماكفرلين، أن اسم القرية ليس القباب، بل هو "قبون" كما ورد في التوراة، وأن القرية كانت جاثمة على تلة مقابلة للقرية الحالية هي تلة كفرتا. والمعروف أن كفرتا هي إحدى خِرب قرية القباب، المعروفة باسم كفر طاب، أو خربة سليمان التي تضم مقام الشيخ سليمان، الذي سميت أحدى العيون المائية في القرية على اسمه.

وذكر اسم قرية القباب في كتاب ي. هـ. بالمير "فلسطين الشرقية -أبحاث الكتاب المقدس في فلسطين وجبل سيناء والعربية والبتراء" عام 1881.

على نفس الصعيد، ذكر الكتاب أن الرحالة والمؤرخ التوراتي جيرارد سانتين وصل إلى قرية القباب صباحا، حيث شاهد أشجار الزيتون والصبر الملتف حول القرية لحمايتها من الهجمات والوحوش المفترسة، وقدر عدد سكانها بـ 500 نسمة. وأضاف سانتين، أنه شاهد خلال تجواله مخازن تضم القش والشعير، وحدائق ومزارع وأكياس القمح وغيرها من المؤن، وعددا كبيرا من قطعان الأغنام والأبقار.

ورجح سانتين أن تكون القرية بنيت مكان قرية قديمة، لكنه لم يشاهد منازل قديمة تشير إلى ذلك. وأضاف، أن اسم القرية هو "كهاب" (المحمص).

وادعى عالم الأثار والمؤرخ بريمر توم، الذي مر على قرية القباب، أنه التقى بفلسطيني من القرية يحمل اسم الحاج مصطفى عام 1862، الذي أخبره بأن السكان يحفظون أسطورة، تقول أن الملك سليمان ،عليه السلام، طلب من سكان القرية ممن يملكون أكثر من 30 ثورا و 40 خروفا دفع ضريبة عليها، لكن سكان القرية قاموا بالتهرب من هذا القرار، بواسطة توزيع ثروتهم الحيوانية على بعضهم البعض، بما في ذلك على النساء والأطفال لتصل إلى الحد الذي لا يمكن دفع الضريبة عليها .

لكن الملك سليمان الذي أدرك الحيلة، غضب كثيرا وأرسل إليهم الجن على شكل ذئاب سمراء تقذف ألسنة اللهب من أفواهها، وبدأت تحوم في المكان مُحولة إياه إلى نيران مشتعلة، وقاذفة الثيران والأغنام إلى مركز حكم الملك سليمان، بينما أُلقيت جثث المتمردين في القرية على التلة -التي سكنها أهل القباب فيما بعد .

وأضاف الكاتب أن الحاج سليمان استخدم كلمة "كباب" لتسمية القرية وليس "القباب". وفي نفس الوقت، اتهم بريمر المؤرخ مجير الدن الحنبلي العليمي بالتضليل عندما استخدم اسم قرية القباب التعريف على القرية.

واعتمدت الروايات التوراتية بخصوص منطقة اللطرون بما فيها قرية القباب، على قيام الحشمونئيم باحتلال مملكة جَازِر، وضمها لمملكة يهودا. لذلك كانت قرية القباب محطة زيارات تاريخية وحفريات أثرية قامت بها مجموعات ورحالة من مؤيدي الرواية التوراتية، لإثبات حق لليهود في فلسطين. لكن، لا الروايات ولا الحفريات الأثرية أثبتت أي وجود لليهود في فلسطين التاريخية، بما في ذلك قريتي القباب وأبو شوشة .

أما سجلات السكان الصادرة عن حكومة الانتداب البريطاني منذ عام 1922 وحتى خروج بريطانيا من فلسطين، وانتهاء الانتداب عليها، فقد استخدمت اسمalqubab وفق تسميتها العربية.

أما العين، التي أطلق عليها اسم "عين يردا" فتفيد المصادر التاريخية أن كلمة يردا أرامية تعني: عين المياه التي أقيم فيها سوق تجاري سنوي لتبادل البضائع ، ما يؤشر أن الآراميين العرب، إما سكنوها أو كانت سوقا سنوية لهم، نظرا لوقوع قرية القباب وعين المياه في موقع متوسط مهم جدا من ناحية تجارية، نظرا لمرور الشارع الذي يربط القارات الثلاث -أسيا وأفريقيا وأوروبا من أراضيها وأراضي القرى المجاورة.

أسماء أخرى لقرية القباب موجودة في جمهورية مصر العربية، حيث توجد هناك قريتان باسم القباب الكبرى والصغرى، وهناك أيضا قرية في مملكة المغرب تحمل نفس الاسم، وقرية في العراق ومدينة قديمة في روسيا، ولا ندري إن كان هناك ترابط بين الأسماء، لكن المشترك بين هذه القرى والمدينة هو وجود القباب.

إجمالا يمكن القول، أن اسم القرية لم يأت به العالم مجير الدين الحنبلي أو غيره من الرحالة أو المؤرخين، أو حتى من الكتب الدينية خاصة كتاب التوراة، بل هو اسم نشأ عليه أبناء القرية وتوارثوه أبا عن جد منذ نشأتها على يد الكنعانيين والفلسطينيين من بعدهم حتى اليوم، علما أن توثيق الأسماء جاء بعد حكم العثمانيين لفلسطين.

جيوغرافيا المنطقة

تقع قرية القباب فوق رقعة متموجة قليلاً في الجزء الشرقي من أرض السهل الساحلي الفلسطيني، وطبيعة الأرض تفيد بأنها منطقة انتقالية بين البيئتين الجبلية شرقاً والسهلية غربا،ً لذلك سميت القباب من قرى العرقيات، أي أن أراضيها مشتركة بين السهل والجبل ومعدل ارتفاعها عن سطح البحر يصل من 150-280 مترا. وتبعد عن جنوب شرق الرملة 10 كم، وعن مدينة القدس 33 كم، وهي كما وصفها المرحوم يوسف عبد الحميد هندي حين قال :"بين السهل والجبل - قرية القباب" .

تتميز المنطقة بما فيها قرية القباب، بوجود الصخر الرسوبي وعدة انواع من الصخور البركانية والجير. وتعتبر المنطقة معتدلة من ناحية طبوغرافية، وهي منطقة مريحة للسكن. في وسط هذه المنطقة تنبع عين يردا وهي من أغنى المصادر المائية وأكثرها استقرارا في المنطقة. والقباب منطقة سهلة للتحجير وبناء المغارات والمقابر .

من الناحية الجغرافية، تتوسط قرى اللطرون، ومن ضمنها قرية القباب، السهل الساحلي الأوسط من فلسطين التاريخية، وتعتبر موقعا استراتيجيا مُهما لكل من يرغب بالمحافظة على وجوده فيها. لذلك، منذ وجود الكنعانيين، حرصت كل الحضارات والشعوب التي عاشت في فلسطين، على السيطرة على هذه المنطقة، مندمجة مع سكانها السابقين، باستثناء دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي رفضت الاندماج ومارست القتل والتدمير والتشريد بحق سكانها الأصليين.

إضافة لذلك، يمر من قرية القباب، ذات الموقع الاستراتيجي المهم، شارع يافا-القدس وشارع اسدود-القدس التاريخيان، اللذان كانا ممرين مهمين للتجارة وتنقل البشر والإمدادات العسكرية والمدنية لكل الحضارات التي حكمت فلسطين، بما في ذلك الاحتلال البريطاني والعصابات الصهيونية، التي استغلت هذه الطرق للحرب والقتل بعد أن كانت ممراتٍ وطرقا للحياة.

الموقع الاستراتيجي المهم، دفع قادة العصابات الصهيونية، مبكرا، ومن بعدهم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم دافيد بن غوريون إلى السيطرة على تلك القرى، وكان مُصرا على احتلالها، حيث أمر، على عكس مطالب قادته العسكريين، بشن ستة عمليات عسكرية صغيرة وكبيرة للسيطرة عليها هي: نحشون وهريئيل ومكابي ويورام وبن نون (اسم لمستعمرة أقيمت على أراضي قرية القباب) وأهمها عملية "د" أو حرب الأيام العشرة، لتأمين السيطرة الصهيونية المطلقة على منطقة اللطرون وقرية القباب والشوارع المحيطة بها، لضمان بقاء "الدولة الجديدة"، التي أقيمت على انقاض مدن وقرى وأراضي الشعب الفلسطيني .

وحسب المصادر الإسرائيلية، فقد قتل خلال معارك السيطرة على قرى مناطق اللطرون وباب الواد وراس العين، من أفراد العصابات الصهيونية أكثر مما قتل منهم في احتلال الجليل الغربي .

من الناحية التجارية، اُعتبر موقع المنطقة، خاصة قرية القباب، ممرا إجباريا للقوافل التجارية القادمة من يافا واسدود، والمتوجهة إلى أسيا وأفريقيا، ومن المنطقتين إلى القارة الأوروبية، منذ أن سكنها الكنعانيون حتى عام 1948، عندما عملت دولة الاحتلال الإسرائيلي على تغيير شبكة الطرق التجارية فيها، حين شقت شارعا يمتد من مستعمرة تل ابيب إلى مدينة القدس المحتلة، الذي يمر من قرية اللطرون وعمواس، في حين حولت الميناء الأساسي لها إلى مدينة حيفا المحتلة.

علاوة على ذلك، تعتبر أراضي القرى الفلسطينية الواقعة في منطقة السهل الساحلي الأوسط من فلسطين، ومن ضمنها قرية القباب، من أخصب الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب على مختلف أنواعها.

إضافة لذلك تقع قرى منطقة اللطرون، ومن ضمنها قرية القباب، فوق حوض المياه الغربي (يضخ من 350-400 مليون متر مياه سنويا) الممتد شمالا من جنين حتى الخليل في الجنوب، ما جعلها قرية متقدمة زراعيا، إضافة إلى تحول وديانها إلى ما يشبه الانهار شتاء، نتيجة الامطار القادمة من شمال شرقي القدس وقضاء رام الله، التي شكلت رافدا من روافد نهر العوجا. ووجود المياه فيها، وسهولة استخراجها، جعلها محل اهتمام خاص من قبل الامبراطوريات التي حكمت فلسطين.

كذلك شكل موقع قرية القباب ممرا للاجئين الذين طردتهم إسرائيل من قرية عنابة والرملة في 14\7\1948 بعد أن اعتقلت 3 ألاف منهم، وقامت بتحميلهم في حافلات، رغم الاتفاق على عدم ترحليهم بموجب وقف إطلاق النار وتسليم المدينة .

المساحة والملكية

بلغت مساحة أراضي قرية القباب عام 1945 حسب خريطة فلسطين ووثائق الانتداب البريطاني (القوة المحتلة) 13169 دونم ، يملك الفلسطينيين منها 12235 دونم كأملاك خاصة ، بينما استملكت دولة الانتداب 63 دونم كأراضٍ عامة، كما خصص 326 دونما كطرق وشوارع من مجموع المساحة الكلية للقرية.

تضم القرية ستة وديان هي: وادي المطامير ووادي الخب ووادي سليمان والوادي الكبير والوادي الصغير ووادي إبراهيم، ووادي أبو سكير أو صقير . إضافة إلى التلال، يوجد في القرية جبلان هما جبل الكيكب وجبل المَطَينة.

الحدود

تحيط بقرية القباب تسع قرى، حيث يحدها من الشمال قرى بيت شنه والكنيسة وعنابة، ومن الشمال الغربي قرية البرية، ومن الغرب قرية أبو شوشة (تل جَازِر)، ومن الجنوب قرية الخلايل، ومن الجنوب الشرقي قريتا اللطرون وعمواس، ومن الشرق قرية سلبيت.

الشوارع والطرق

حبا الله قرية القباب بثلاث مزات لم تتوفر لبقية القرى في المنطقة، ففي الأولى كانت القرية جزءا من مملكة جَازِر الكنعانية. وفي الثانية، جثمت القرية على حوض مائي ضخم كانت تنبع منه عين يردا. والثالث، الطريق التاريخي القدس - يافا وأسدود - القدس، ومنها إلى قارتي أسيا وأفريقيا، وبالعكس. الوضع المذكور، تطلب إقامة الحصون وشق الشوارع، حيث أشارت الحفريات الأثرية أن الكنعانيين هم أول من شق طُرقا في المنطقة، توالت على أثرها الشوارع والطرق، كلما جاءت أمة على المكان .

وأشارت المكتشفات الأثرية، إلى وجود شبكة طرق قديمة جدا تمر عبر قرية القباب إلى الرملة واللد ويافا وإلى اسدود وعسقلان وغزة، كما تبين من الحفريات الأثرية أن بعض هذه الطرق تم رصفه بالأحجار المستوية.

وتشير المعطيات التاريخية والجغرافية، أن الطريق كانت تبدأ من باب يافا "باب الخليل" في القدس وتمر بقرية قالونيا وبيت نوبا وساريس وأبو غوش واللطرون وتعبر القباب من منتصفها مرورا إلى مدينة الرملة وتدخل قرية يازور إلى مدينة يافا، وبالعكس. واستخدمت نفس الطريق من القدس إلى أسدود وبئر السبع إلى قارة أفريقيا .

كانت الامبراطورية العثمانية تطلق اسم "الدروب" على الشوارع والطرق، لكن أُطلق على طريق يافا - القدس اسم "طريق البغال"، وفي أحيان أخرى طريق العربات أو العجلات، نسبة إلى عجلات العربات .

ونظرا لأهمية الشارع، ولتصريف البضائع وتسهيل تنقل المسافرين، من وإلى القدس، أوكلت الامبراطورية العثمانية إلى شركتين (فرنسية وانجليزية) شق شارع لعربات النقل عام 1868، وطلب من سكان القرى في مساحة قطرها 50 كم، بمن فيها القرى المار فيها شارع مثل قرية القباب، تقديم مجموعة من العمال للعمل في شق الشارع، كعمال سخرة، أو دفع غرامة بدل العمل، وعُينَ من كل قرية تطل على الشارع، مسؤول عن تنفيذ أبناء قريته العمل في شق الشارع.

انتهي العمل في الشارع عام 1886، وأصبح صالحا لتنقل العربات وسُمي طريق القدس. وبعد انتشار السيارات قامت الامبراطورية العثمانية بتعبيد الشارع ، وحافظ الشارع على أهميته بعد التعبيد، لذلك كانت قرية القباب مدخلا مهما من وإلى القارات الثلاث، حيث كانت تمر البضائع والبشر ،في الاتجاهين، من مينائي يافا وأسدود إلى فلسطين وإلى أفريقيا وأسيا (المشرق العربي بشقيه الأسيوي والأفريقي) ومن هاتين القارتين إلى أوروبا عَبر نفس الشارع .

لذك كانت السيطرة على شارع يافا - القدس، الذي يقسم قرية القباب إلى نصفين، مهمة لكل من حكم فلسطين منذ الكنعانيين ،الذين شقوا الشارع، حتى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الذي فضل تدمير القرى الواقعة على هذا الشارع مثل قرية القباب وعنابة واللطرون وعمواس والنعاني وساريس وغيرها من القرى، وتحويل الشارع إلى طريق فرعي، بواسطة شق طرق جديدة من مستعمرة تل أبيب إلى القدس .

عبر من هذه الطريق العالم المصري القياني عام 1885، الذي قامت بنفيه بريطانيا من مصر لتأييده الثورة العرابية، حيث ذكر أنه مر عبر القرية بكروسة "عربة" مخصوصة بليرة انجليزية تجرها ستة خيول والسائق، بينما كنا نحن خمسة أشخاص، وكانت الطريق سهلة إلى أن وصلنا هدفنا .

لذلك حرصت الممالك والامبراطوريات التي حكمت فلسطين قبل دولتي الاحتلال، بريطانيا وإسرائيل، على التحكم بالطريق والمحافظة عليه بطريقتين، الأولى: الاتفاق مع سكان القرى لحماية الطريق مقابل امتيازات معينة. والثانية: هو الاحتلال الدائم مع إقامة القلاع المختلفة لحماية هذه الطريق، من دون التعرض للسكان .

كذلك لا بد من الإشارة، إلى الساحة الموجودة في وسط قرية القباب قرب المسجد، التي كانت تتفرع منها بقية الشوارع داخل القرية، والتي سميت بـ "الدروب"، وهي مسارات ضيقة لتنقل البشر والماشية ولحماية البيوت من السرقات ومن هجمات الحيوانات البرية .

وسميت الشوارع في قرية القباب بأسماء الأماكن المتجهة إليها، مثل شارع عين يردا، المسمى باسم العين، الذي تشير المصادر التاريخية والأثرية إلى رصف جزا منه بالحجارة، وإلى شارع المَطيَنة، مصنع أواني الفخار والصحون والطوب للبناء لسكان القرية، وطريق النحلة وطريق البابور (مطحنة القمح التي كانت تسمى باللغة العامية بالبابور).

إضافة إلى ذلك، تواجدت طرق فرعية أخرى ،غير معبدة، متجهة إلى القرى المجاورة مثل النعاني وعمواس واللطرون وعنابة وبيت شنه والكنيسة والبرية وأبو شوشة (تل جَازِر) والخلايل وسلبيت ودير محسن، وقد سميت الطرق بأسماء القرى المتجهة لها الطريق .

خلال العهد العثماني، تم رصف (تعبيد) الطريق التاريخي يافا - القدس، الذي يمر وسط القباب، في حين شق الاحتلال البريطاني طريقا جديدا لربط التجمعات اليهودية ببعضها البعض، مع المرور بالحد الأدنى من القرى الفلسطينية، حيث تم شق طريق رقم واحد لربط مدينة تل أبيب (الشيخ مونس) بالتجمعات اليهودية في القدس. وخلال شق أحد الشوارع، ونتيجة لاحتراق "الاسفلت"، هرب العمال من الموقع إلى الشارع، حيث صدمتهم حافلة ركاب يهودية تتبع شركة "ايغد" ما تسبب باستشهاد مواطنَين، أحدهما من قرية أبو شوشة، والثاني احمد عبد الفتاح مصطفى من قرية القباب .

لكن نعمة الشوارع التي تمتعت بها قرية القباب على مدار التاريخ، تحولت إلى نقمة في عهد العصابات الصهيونية ودولة إسرائيل فيما بعد، حيث أشارت المعطيات إلى دهس الكثير من ابناء القرية والقرى المجاورة من قبل الحافلات الصهيونية، وإطلاقها النيران من أسلحتها الخفيفة على مواطني القرية كلما مرت من الطريق.

الفصل الثاني

السكان واحوالهم

عدد السكان

تفتقر الدراسة إلى المعلومات عن عدد سكان القرية، في العهود التي سبقت العهد العثماني، خاصة أن دفاتر التحرير العثمانية، التي كانت أول إحصاء لأعداد السكان، كانت تقديرية، ولم تكن دقيقة، حيث كانت الخانة هي الأساس لهذا الإحصاء، والخانة هنا، حسب علماء التاريخ، تعني أن المنزل سكنه ما يقارب من 5 أفراد ، حيث تواجد في القرية 44 خانة، ما يعني أن عدد سكان قرية القباب بلغ ما يقارب من 220 نسمة عام 1526. وازداد العدد خلال خمسين عاما بنسب ضئيلة جدا، لكنه في أخر إحصاء بعد الخمسين عاما، تراجع عدد السكان إلى أقل من 200 نسمة بقليل، ولا يوجد تفسير لتراجع عدد السكان خلال تلك الفترة، سوى وقوع زلزال في المنطقة، أو انتشار الأمراض أو الجفاف الناتج عن قلة الامطار، الذي أدى إلى حركة تنقل للسكان، خاصة أن القرية مشهورة بتنقل السكان منها وإليها.

وأشارت وثيقة عثمانية أخرى، أن عدد سكان القباب عام 1870 بلغ 381 نسمة من دون إحصاء عدد النساء . وذكر البروفيسور تشارلز كليمنت-جانتو الذي زار القرية أنه يعتقد أن عدد سكان قرية القباب عام 1886 بلغ 500 نسمة .

وفي إحصاء السكان، الذي أجرته سلطات الاحتلال البريطاني عام 1922 تبين فيه أن عدد سكان قرية القباب وصل إلى 1275 نسمة. في حين أشار سجل عام 1931 أن عدد سكان القرية وصل إلى 1502 نسمة، أما الاحصاء الذي أجرته سلطات الاحتلال البريطاني عام 1945، فقد تبين منه أن عدد سكان القرية بلغ 1880 نسمة، في حين أشار أخر إحصاء ،الذي أجري عام النكبة 1948، أن عدد سكان القرية وصل إلى 2297 نسمة .

ووفق المعطيات الفلسطينية الرسمية، ضاعف الفلسطينيين أنفسهم 5 مرات منذ نكبة فلسطين عام 1948، ما يعني أن تقدير عدد سكان قرية القباب اليوم يصل إلى أكثر من 50 ألف نسمة، مشردين في مختلف أنحاء العالم، لكن الغالبية العظمى منهم لاجئون في المملكة الأردنية الهاشمية.

التركيبة السكانية للقرية

تكونت قرية القباب من نسيج ديموغرافي متنوع ضم في صفوفه كل القبائل والمجموعات البشرية العربية (الإسلامية والمسيحية) التي سكنت فلسطين حتى عام 1948، حيث تشير دفاتر التحرير العثمانية الصادرة عام 1930 والوثائق المختلفة الصادرة عن سلطات الاحتلال البريطاني، إلى وجود عائلات كثيرة في قرية القباب منها: حمولة الهندي ومن عائلاتها: عطا وعلي وسليمان وعلي سالم والشيخ إبراهيم واحمد حمد. وحمولة آل سمرين ومن عائلاتها: محمد ومحمود وعلي وعيد ومصلح وعليان وحمد. والنبابتة ومن عائلاتها: نوفل والمغير ومحمود وحسين صالح. وحمولة علي حمد ومن عائلاتها: علي حسين وأبو روفة والبيك والأعرج وأبو صبحية والبيك وحامد.

وحمايل المصاروة أو المصريين ومن عائلاتها: منصور أبو جميل وأبو اسماعيل وجبرين وأبو حطب وأبو ظلام وأبو شندي ومنصور وجبرين وخميس والقطاوي وأبو شحادة وشامية وخليل وأبو شعيب ونجم وأبو عمارة وشلباية والسيد والغرباوي والشريف والمصري والدسوقي والطيارة. الكثير من العائلات المصرية جاءت إلى فلسطين خلال الحكم المملوكي لفلسطين، وخلال حملة إبراهيم باشا على فلسطين وعدد قليل جاء بعد هروبه من مصر خلال حفر قناة السويس .

وعائلة شعبان ومنها: جاد الله ونجمة ومصطفى ونصر. وعائلة رضوان ومنها محمود وشيخة ومرتضى واسماعيل. وعائلة الطويل ومنها: أحمد سالم وحسن ذياب وجراد وعبد العزيز. وعائلة أبو اشتية ومنها: مطر وعاصي وشلون ودخان وبولص. وعائلة النجار: ويتفرع عنها مراد وحوسة والعكاوي.

وعائلات خليفة والعموري والخطيب وياسين والعجوز وأبو تاية ومطاوع ياسين والبيك وأبو غوش والترمس والفتياني وناصر الدين وأبو صبحة وأبو غالية وصراصير وحزين (إحزين) وأبو ميالة (مايلة) وخليل طه والسمايدة وبدرة ونجم وعودة وبلوط والهرمان .

كما ضمت قرية القباب مجموعة من أبناء قبائل البدو وهم: عرب الرماضين وعرب البشاتوه وعرب الكعابنة، حيث سكنت هذه المجموعة في أطراف القرية. إضافة لذلك، يوجد عدد من عشائر بئر السبع وأطلق عليهم أسم السبعاوية ، وهم من القبائل التي كانت تعسكر، خلال عبورها لسوق البرين السنوي في اللد لتسويق الماشية.

يشير انتشار نفس أسماء العائلات القبابية في أكثر من قرية ومدينة فلسطينية مثل عائلات النبابتة وخليفة وشلباية والهندي (حتى أن هناك عائلات مسيحية تحمل اسم هندي) وشعبان والخطيب، إلى حالة التنقل والترحال التي مرت بها العائلات القبابية لأسباب عديدة منها: الانتقال بسبب عمليات الثأر العائلية أو بسبب الخلافات الحزبية مثل الخلاف التاريخي بين القيسيين واليمينيين، وانتشار الأمراض أو الأوبئة مثل مرض الكوليرا، الذي انتشر في غزة، وامتد إلى مناطق اللد والرملة ويافا وقراها، حيث قتل هذا المرض العشرات من أبناء قرية القباب، عام 1902، في حين أشارت مصادر أخرى أن المرض انتشر من عام 1865-1866، أو الزلزال الذي وقع في عام 1927 وأدى إلى تدمير العديد من منازل القرية واستشهاد شخص واحد.

لكن من الواضح، ونظرا لخصوبة أراضي قرية القباب، وسهولة الحصول على المياه فيها، أن القرية كانت أكثر منطقة استقبال، مثل استقرار المصريين من فترة حكم المماليك وفترة حكم إبراهيم باشا واندماجهم مع السكان الأصليين الذين استقبلوهم بحفاوة، وبعض القبائل البدوية من جبال الخليل والسبع فيها، ما أثر على التركيبة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

نتيجة ذلك، لا يمكن الجزم، أن عائلة بعينها هي أصل قرية القباب، نظرا لافتقار الناس للأرض وملكيتها، إلى أن صدر قانون الأراضي عام 1856، الذي وزعت خلاله الأراضي بين السكان وتم تقييدها في دفاتر الطابو .

لكن الأهم من كل ذلك، أن قرية القباب، لم ينقطع عنها السكان العرب الفلسطينيون الكنعانيون، منذ أن وطأت أقدامهم فلسطين قبل أكثر من 5000 عام حتى احتلالها عام 1948.

عادات وتقاليد

تميزت قرية القباب بتنوع في العادات والتقاليد والثقافة، على عكس الكثير من القرى المجاورة، نظرا لكون قرية القباب مركز استقبال المهاجرين من خارج وداخل فلسطين. فكل حملة إن كانت عربية أو إسلامية، وإلا وأحضرت عادتها وتقاليدها معها لكل فلسطين، ما أوجد تنوعا ثقافيا وحضاريا فيها انعكس على الثقافة والعادات والتقاليد وحتى على الأغذية، بإستثناء الغزوات التي شنها الغرباء من ضمنهم اليهود الصهاينة، الذين رفضوا الاندماج، وبحثوا عن إحلال أنفسهم وعاداتهم وتقاليدهم بدل ومكان الشعب الفلسطيني وعاداته وتقاليده العربية والإسلامية والمسيحية.

ففي المجال الديني، مارس سكان قرية القباب معتقداتهم الدينية، التي رافقها عادات اجتماعية حسنة مثل الافطارات الجماعية في رمضات للعائلات الممتدة، التي كانت تقام في الساحات والمضافات التي انتشرت في القرية، والدروس والمواعظ الدينية التي قدمت من شيوخ القرية وخارجها ومن شيوخ الأزهر الشريف الذين كانوا يحضرون خصيصا إلى فلسطين لتقديم مثل هذه الدروس والمواعظ، إضافة إلى زيارة الأرحام خلال الأعياد، وهي عادة متواصلة حتى هذا اليوم عند كل المسلمين. أما عيد الأضحى، فقد كان يشهد ذبح الأضاحي الذي مارسها معظم أبناء القرية القباب التي تميزت بالزراعة وتربية الماشية.

أما تأدية فريضة الحاج فقد كانت تتم بواسطة البحر والبر، فالأشخاص القادرين ماديا اتجهوا إلى مصر عبر صحراء النقب، ومن هناك إلى مكة المكرمة عبر الباخرة، في حين قام الاشخاص الأقل قدرة من الناحية المادية بالسفر بواسطة الابل، الذين امتدت رحلتهم من 4-6 أشهر.

ونظرا لوجود مقامات وأضرحة صحابة في قرية القباب، انتشرت بعض الظواهر الصوفية والشخصيات المتصوفة، الذين اهتموا بإحياء المناسبات الدينية وإقامة الموالد في ذكرى مولد الحبيب محمد عليه السلام، وبمناسبات مثل النذور أو تطهير الأطفال، التي كانت بالعادة تشهد تقديم الطعام والحلويات والعصائر على مختلف أنواعها.

كما شارك سكان القرية في الاحتفالات الدينية في مدينتي اللد (بمناسبة مولد النبي روبين) والرملة (بمناسبة مولد النبي صالح) حيث كانت تشارك كشافة البلدة وفرقها الصوفية في هذه الاحتفالات ضمن وفود رسمية تحمل خلالها شعاراتها وبيارقها المختلفة.

ورغم إنشاء نادي شباب في قرية القباب، حافظ سكان القرية على وجود المضافات التي كانت بمثابة مقر إداري واجتماعي للعائلة ومكان تسلية ولهو ومركز ضيافة للغرباء من خارج القرية، وعلى الساحات العائلية العامة التي كانت تشهد إقامة المناسبات المختلفة، وأنشأت ساحة عامة لكل سكان القرية لمناسباتها العامة.

وسميت الساحات على أسماء العائلات، وعرف منها ساحات دار هندي وسمرين وصوالحة وحمد والمصاروة.

ولم تختلف عادات الزواج في قرية القباب عن غيرها من القرى، ولا حتى عن مدينة الرملة، حيث كانت تمتد الأفراح لعدة أيام تبدأ بالطُلبَة، التي لا يمكن أن تتم قبل مشاورة العائلة كي تخرج المرشحة للزواج من بيت العائلة، لاعتبارات عديدة من بينها عدم تفتيت الإرث بعد الوفاة بين أبناء العائلة وبين أبناء العائلات الأخرى.

بعد الطلبة، تجرى الخطبة التي تشمل التلبيسة، التي تشمل عادة "هدم العم والخال" الذي هو عبارة عن مبلغ من المال يقدم لعم وخال العروس، الذين بدورهما يقدمانه للعروس يوم زفافها، التي كانت تلبس فيه الثوب الأبيض المطرز بخيوط من حرير. وكان يرافق العروس إلى منزلها الجديد صندوق من الخشب تُحَمل فيه ملابسها المختلفة التي تم شراؤها خصيصا ليوم العرس، أما العائلات الغنية فقد كان الصندوق يضم زخارف متنوعة، تضفي نوعا من الجمال عليه.

أما عائلة العريس فلها الكثير من العادات والتقاليد يوم العرس من أهمها وجبة الغذاء التي تشارك في صناعتها كل نساء عائلة العريس وجيرانه، حيث كانت تحمل كل إمرأءة صينية الطحين وعليها أنواع متعددة من الورود، لتجهيز وجبة العرس، الذي قدم بعضه لأهل العروس لانشغالهم بالعرس.

كما الأفراح، شهدت الأحزان، خاصة الوفيات طقوس خاصة، تبدأ بعد الإعلان عن الوفاة في الجامع أو عن طريق الساحات والمضافات، حيث يجتمع رجال القرية ونساؤها للمشاركة في التشييع وفي تقديم العزاء الذي كان يستمر لمدة ثلاثة أيام، تقدم فيه الأطعمة لأهل المتوفى لمدة يومين، في حين تقدم عائلة المتوفى الغذاء لأهل القرية في اليوم الثالث رحمة وشكرا وتقديرا لسكان القرية على مشاركتهم أحزانهم.

عدد المنازل

تشير المعطيات أن الحياة بدأت في قرية القباب منذ فجر التاريخ. لكن الحفريات الأثرية، أشارت أن الكنعانيين ومن بعدهم الفلسطينيين، ومن تبعهم من أبناء الحضارات الأخرى من رومان وبيزنطيين ومماليك وعباسيين وعثمانيين الذين عاشوا في المنطقة، وبنوا منازلهم وبيوتهم من الحجر، هم أول من سكن المنطقة بعد تدوين التاريخ. وأشارت الحفريات الجديدة، أن الأبنية الفلسطينية في قرية القباب، كانت تشبه البناء في القرى الشرق أوسطية، التي بنيت منذ مئات السنين، حيث يقام البناء على أرض لا تصلح للزراعة، ومكان أبنية أثرية، وتتميز بالاكتظاظ .

تكونت بيوت قرية القباب، كغيرها من بيوت القرى الفلسطينية من أربعة أنواع من المساكن هي:

الأول: السقيفة المبنية من الطين والحجر وتضم غرفة واحدة.

الثاني: الحوش، المكون من طابقين، يستخدم الطابق السفلي منه لمبيت المواشي، أما الطابق العلوي، فهو سكن للعائلة، وتنتشر في المنزل الخزانات الطينية والطاقات ،التي سميت بـ "الخوابي" لحفظ الادوات المنزلية. يضم الحوش خزانات لحفظ الشعير والقمح والزيت، وقنا للدجاج وطابونا وموقدة خارجية، وتبلغ مساحة الحوش ما يقارب من 250 مترا.

الثالث: العِلية المكونة من طابقين، والتي تضم في كل طابق أكثر من غرفة، وتتقدم المنزل ساحة وغرف على شكل مخازن للغلال على مختلف أنواعها، وهذا النوع من الأبنية حديث، ومن امتلكه كان يعتبر من الأغنياء.

الرابع: وهو البناء الحديث، الذي جاء مع الانتداب البريطاني، المتكون من شقة أمامها ساحة كبيرة جدا من الأرض من أجل الزراعة البيتية ومخازن غلال، وهي أيضا أبنية امتلكها اغنياء القرية.

في أواخر القرن الثامن عشر، وبعد شق الشارع وتعبيده، انتشر البناء في الجانب الغربي من القرية، حيث أصبح الشارع التاريخي يمر من وسط القرية، ما اعتبر تغييرا، خاصة أنها خرجت عن السياق التقليدي للأبنية في القرى .

لكن أول إحصاء لعدد المنازل في فلسطين كان في بداية العصر العثماني، حيث أظهر أنه وجد في قرية القباب عام 1526 ما عدده 44 منزلا معمورا ، من بينهم اثنان مؤهلان للزواج وغير منفصل عن العائلة وإمام جامع، ما يعني أن القرية كان فيها جامع . وحسب احصاء عام 1549، تبين أن القرية فيها 42 منزلا واثنين غير مؤهلين للزواج ، أما إحصاء 1577 فقد أشار إلى وجود 56 منزلا ، بينما أشار إحصاء عام 1596 أن القرية تضم 42 منزلا . ووفق الاحصاء المذكور، لا يوجد تفسير معين لماذا نقص عدد المنازل خلال خمسين عاما، وبالتالي عدد السكان. لكن على الأغلب، أن التراجع في عدد المساكن مرده إلى إحدى الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو أحد الأمراض المعدية التي اجتاحت المكان، أو ربما حدثت نزاعات في القرية دفعت بعض عائلاتها للهجرة، وتبديل مسكنها .

على نفس الصعيد، أشارت وثيقة عثمانية أن عدد المنازل في قرية القباب عام 1870 بلغ 144 منزلا . وتشير المعطيات أن عدد المنازل في القرية وصل إلى 222 منزلا بين عامي 1905-1917. أما المعطيات حول عدد المنازل قبل نكبة الفلسطينيين وتهجير قرية القباب عام 1948، فقد بلغ 584 منزلا .

ذكر البروفيسور تشارلز كليمنت-جانتو الذي زار قرية القباب، في أواسط القرن الثامن، أنه وجد منازل مبنية من الطين، ولم يشر ما إذا كانت البيوت حجرية أم لا. وفي حال كانت البيوت مبنية من الطين ،في تلك الفترة، فربما يعني ذلك أن القرية والمنطقة مرتا بزلزال مدمر، لم يتمكن أبناء القرية من إعادة بناء مساكنهم بالطريقة والشكل الذي كان قائما قبل زيارة البروفيسور تشارلز.

الأراضي واستخداماتها

أشارت الاحصائيات التي اجراها الاحتلال البريطاني لفلسطين، ولقرية القباب عام 1945 أن مساحة الأراضي المسموح البناء فيها بلغت 54 دونما. وأفادت نفس المعطيات أن الفلسطينيين يزرعون 238 دونما مرويا . إضافة إلى زراعة 50 دونما من أراضي الدولة. وأوضح الاحصاء أن هناك 163 دونما أخرى صالحة للزراعة المروية ولا تُزرع. ونوه الإحصاء، أن الأراضي التي تدفع الضرائب في قرية القباب تصل مساحتها إلى 226 دونما، في حين يدفع دونم واحد من أراضي الدولة الضريبة، الذي يبدو بأنه مؤجر لأحد سكان القرية.

فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، أظهر احصاء الاحتلال البريطاني، أنه خصص لقرية القباب 54 دونما للبناء، وهي مساحة كبيرة نسبيا مقارنة مع القرى المحيطة بها، بينما خصص 326 دونما للوديان والشوارع بما فيها الشارع الرئيسي الذي يربط يافا والرملة واسدود وعسقلان وغزة بمدينة القدس وببقية أنحاء الوطن العربي بريا .

سميت الأراضي، كما هو متعارف عليه في معظم قرى الريف الفلسطيني، باسماء مثل الخلة (الواقعة بين تلين وهي أرض ناعمة ومنبسطة) والكرم والنجمة (الأرض المشجرة ومحيطها غير مشجر) والحبلة والتعميرة والمراح والخلايل (التي تضم أراضي منبسطة من عدة قرى مثل اللطرون وسلبيت ودير محسن وبيت جيز وسوسين وصيدون وأبو شوشة والقباب. وبلغ مساحة هذه الأراضي، أو الخلايل 12127 دونما مقسمة على 33 بلوك . إضافة إلى ذلك، أطلقت أسماء خاصة على الأراضي في قرية القباب، بلغ عددها 32 اسما .

وفي عام 1932 أعلنت سلطات الاحتلال البريطاني عن بداية تسجيل الأراضي في قرية القباب وبغيرها من القرى، وطلبت من السكان تسجيل أراضيهم فيها .

أما المعطيات العثمانية ، فقد أوضحت أن دافعي الضرائب عن المنتوجات الزراعية في قرية القباب بلغ 56 مزارعا ، حيث بلغت قيمة الضرائب على الحنطة 8 غرارات وقيمتها (3840) أقجة ، أما خراج الأشجار الصيفي والقطن وخراج الأشجار فقد بلغت قيمة الضريبة (4508) أقجة، بينما بلغت ضريبة الشعير 10 غرارات وقيمتها (3400) أقجة، أما السمسم فبلغت ضريبته (400) أقجة.

وقف أراضي من قرية القباب

أوقف السلطان العثماني سليمان القانوني نصف قرية القباب لخدمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس ، في حين خصص من بين تلك الأراضي خربة طاب (أو خربة سليمان أو كفرتا) لخدمة الحرم الإبراهيمي الشريف، وكان يقوم على فلاحتها أهالي دير دبوان . ولم تتحدث المراجع إن كانت خربة طاب من ضمن هذه الأوقاف أم لا، لكن المؤكد هو أن نصف قرية القباب موقوف لصالح المكانين المقدسين في مدينتي الخليل والقدس.

الفصل الثالث

التعليم والإدارة

التعليم في قرية القباب

انتشرت الكتاتيب في قرية القباب أسوة بقرى قضاء الرملة، وهي مدرسة صغيرة مكونة من غرفة واحدة، موجودة في مقامات الأولياء، تضم معلما ومساعده (أحد الطلاب المتفوقين) يدرسان الطلاب القراءة والكتابة وحفظ القرءان الكريم والحساب (الرياضيات)، وبعد تزايد عدد الطلاب انتقلت المدرسة إلى المسجد. وكان الاستاذ في القرية يتلقى بدلا من التعليم المواد الغذائية على مختلف أنواعها.

أما في العهد الاحتلال البريطاني، فلم تقدم للطلبة أو المدارس أي اهتمام، لذلك ظل التعليم في مسجد قرية القباب حتى عام 1921، حين أعلنت أن كل قرية تضم معلم سينشأ فيها مدرسة. ونظرا لتوفر معلم في قرية القباب، أنشأت مدرسة شرق القرية على تلة تبعد عن القرية كيلوا متر، وذلك عام 1921 بمدرس واحد و 15 تلميذ . ومع اهتمام سكان القرية بالتعليم ازداد عدد الطلاب إلى 40 طالبا، يدرسون فيها حتى الصف الرابع، ثم أخذت المدرسة تتقدم حتى أصبحت عام 1947- 1948 مدرسة ابتدائية كاملة (حتى الصف السابع) تضم 233 طالب من القرية ومن القرى المجاورة، يشرف على تدريسهم 8 مدرسين تدفع القرية رواتب 4 منهم. ومن مدرسي القرية يوسف منصور والشيخ حسن الفالوجي وحسن الكسواني وعلي الأميركاني من العباسية ومحمود فضة من جمزو وحسن أبو كمال من يافا.

علاوة على ذلك، سمحت إدارة المدرسة، لمن لم يتح له التعلم في سن مبكرة، الالتحاق بالمدرسة في سن متأخرة، خاصة الذين لم يسمح لهم ،حسب قوانين الانتداب البريطاني، التسجيل في المدرسة قبل أن يتم إلغاء هذه القوانين لاحقا.

وبعد إنهاء الصف السابع يتجه الطلاب إلى استكمال دراستهم الثانوية في الرملة. أما الدراسة الجامعية فكانت تتم بالجامعة الأميركية في بيروت التي درس فيها الشهيد احمد محمد منصور.

بالنسبة لتعليم البنات، حالت العادات والتقاليد دون ذلك، إلا أن بعض الأسر القبابية التي كانت تعيش في مدينة اللد أرسلت بناتها إلى المدارس، ما شجع أهل القرية في منتصف عام 1947 على تأسيس مدرسة للاناث، لكن ظروف الحرب واحتلال القرية حالت دون افتتاحها.

إضافة إلى المرافق المدرسية المتوفر فيها ساحة ألعاب، ضمت المدرسة مكتبة بلغ عدد الكتب فيها 282 كتابا. إضافة إلى مكتبات خاصة مثل مكتبة عبد القادر نبابتة الذي حمل بعضا من كتبها بعد طرده من القرية على يد العصابات الصهيونية.

كذلك لا بد من الإشارة، أن قرية القباب، ضمت في تلك الفترة 488 رجلا يحسنون القراءة والكتابة.

التركيبة الإدارية

لم تتحدث المصادر التاريخية كثيرا، عن التركيبة الإدارية لقرية القباب، خاصة في العهود التي سبقت الحكم العثماني، لكن ما هو متوفر من المعلومات، يفيد بأنها كانت تتبع قصبة الرملة إداريا، ومن ملحقات قضاء يافا خلال العهد المملوكي عام 1483، الذي أعلنها ضيعة، أسوة بـ 4 ألاف ضيعة منتشرة في فلسطين .

ونظرا لكون أراضي قرية القباب، كغيرها من القرى الموجودة في السهل الساحلي الأوسط، أراضي زراعية، يمكن تحصيل ضرائب كثيرة منها، حصلت منافسة ومنازعات على ضمها لنفوذ بعض الحكام، مثل محاولة ضمها لقضاء القدس بدلا من وجودها كإحدى نواحي الرملة التابعة لغزة. ومع بداية حكم الامبراطورية العثمانية على فلسطين، أُلحقت قرية القباب بمديرية الرملة عام 1877 وفق السجلات الرسمية.

من حيث الأمن وفرض هيبة الدولة وجمع الضرائب وإدارة القرى، فقد منحت لجنود السباهية، الذين طلب منهم، إضافة إلى المهام المذكورة، تلقي رواتبهم من الضرائب التي يجمعونها من القرى. وتشير الوثائق العثمانية إلى تخصيص عنصرين من جنود السباهية للاقامة في كل قرية فلسطينية. في أواسط القرن الثامن عشر، تغيرت الإدارة في قرية القباب، وفي غيرها من القرى من السباهية إلى شيخ الحارة لتمثيل سلطة الدولة وحفظ النظام وفض المنازعات والمشاكل بين أفرادها.

كان يتم انتخاب شيخ الحارة من قبل العائلات، وكلما كانت العائلات أكبر من حيث العدد، كان حظها في الحصول على هذا المنصب أعلى. وكان يتنافس مشايخ كل قرية فيما بينهم للحصول على لقب شيخ مشايخ.

أصدرت الحكومة العثمانية عام 1864 قانون نظام الولايات، الذي نص على تشكيل مجلس اختيارية (كبار السن) لكل قرية، وأصبح لقب المسؤول الإداري هو المختار، وفق بعض الشروط منها أن يكون قد بلغ من العمر أكثر 30 عاما، وأن يكون من أصحاب الأملاك في القرية، وأن يدفع بدل المخترة 50 قرشا للدولة ضريبة سنوية .

كان المختار في القرية، يمثل أعلى هرم السلطة الحاكمة، ومهمته إدارة أحوال السكان وتحصيل أموال الدولة والتبليغ عن الولادات والوفيات ومعاقبة المذنبين وإعطاء التعليمات حول استخدامات الأراضي، وغيرها من المهام .

بالإشارة إلى ما سبق، ضمت قرية القباب مجموعة من المخاتير، حيث تشير المصادر التاريخية أنها تعرفت على المختار حسين علي حمد عام 1853 م والمختار محمود حسين أبو سرية كمختار أول لقرية القباب عام 1893، بينما كان حسن علي سليمان الهندي مختارا ثانيا لقرية القباب في نفس الفترة.

استمرت قرية القباب بالارتباط إداريا بلواء الرملة في عهد الانتداب البريطاني. وعرف من مخاتير القرية في تلك الفترة السادة: عبد الرحيم الهندي وحسين سمرين، وحسن محمد، وعبد الرحيم الحاج سليمان، وعبد الرحمن وعلي محمد علي كمختار ثالث .

المؤسسات العامة

ضمت قرية القباب مجموعة من المؤسسات العامة التي تقدم خدماتها، لكل السكان مثل الجامع، الذي لم يقتصر دوره على العبادة فقط، بل كان المدرسة الأولى، وفيه ألقيت الدروس الدينية والوطنية، كتلك التي قدمها الشيخ كامل السوافيري حول خطورة الانتداب على وجود الفلسطينيين. وطالب في خطبه، الاقتصاد في المصاريف وتخفيض المهور، وهي إشارة إلى غلاء المهور في قرية القباب قبل النكبة، وإلى الغنى الذي تمتع به سكان القرية .

كذلك من مؤسسات قرية القباب ،كانت المدرسة التي ضمت العديد من الصفوف وساحة لممارسة الألعاب لطلاب المدرسة، وعيادة امتلكها الدكتور يعقوب سعيد أبو غوش ، ونادٍ تضمن ساحة للألعاب، وقدم خدمات كشفية ورياضية ووجود تنظيم النجادة فيه بعد عام 1946 ، وكان الشيخ علي حسن ذياب الهندي رئيسا للنجادة في قرية القباب، الذي شغل إلى جانب ذلك إمامة المسجد .

النادي الذي ساهم المرحوم الدكتور جورج حبش بطرح فكرة تأسيسه، وضع عدة أهداف له هي: فض الخلافات والنزاعات في القرية، وتثقيف أهل القرية في قضاياهم الوطنية، وفتح مركز لمحو الامية، وتعليم اللغة الانجليزية خلال العطلة الصيفية، وسحب خط مياه من عين يردا إلى القرية.

وبعد تأسيسه عقدت فيه ندوات سياسية وتوعوية حول مخاطر المشروع الصهيوني على فلسطين بشكل عام وعلى القباب بشكل خاص، وتنظيم رحلات كشافة إلى القدس وغيرها من المدن. كما شارك أعضاء النادي في الحراك الوطني ضد المستعمر البريطاني والعصابات الصهيونية التي استمدت القوة منه . كذلك أقيمت في النادي الامسيات الشعرية وغيرها من النشاطات.

تعود ملكية النادي إلى عمر منصور وأخيه الدكتور احمد منصور، وهو النادي الوحيد في القرى المجاورة. وكان مزودا بمحطة إذاعة تبث من القدس من قبل المذيع يوسف رضوان.

إضافة إلى المذكور أعلاه، ضمت القرية مجموعة من المضافات والساحات العائلية، التي بلغ عددها 7 مضافات وساحات من بينها ساحة لكل سكان قرية القباب، حيث حرصت العائلات الكبيرة على ايجاد مضافة خاصة بها، تستقبل فيها ضيوفها، وتحتفل بالمناسبات العامة فيها كالاعياد والأفراح وما شابه ذلك .

كما ضمت القرية مقر دائم للشرطة في العقار الذي امتلكه مختار آل هندي علي محمد أبو اسكندر، يقوده سعيد أحمد رشيد من قرية البرية ومعه ستة أفراد. ومن مهمامه الحفاظ على الأمن وحل النزاعات وفض المشاجرات في حال استعصت الحل العشائري. وممن عمل في مقر الشرطة في قرية القباب يونس حوسه وحامد ابو جميل وزهدي عبد القادر وعلي ذياب سمرين وسلامة محمد سلامة، وسعيد الهندي.

كما ضمت القرية، فرن وستة ملاحم امتلكها كل من محمد العبد الطويل ومحمود ابو جميل الحاج محمد حسين علي سالم الهندي وعبدالحميد الهندي ومحمد سلامة الهندي ودعموس الصوالحة. أما البقالات فقد عرف منها سبعة بقالات يمتلكها كل من: محمد مبارك والشيخ علي عبدالله نجمه والحاج موسى ومحمود حسن نبابتة وحسين منصور وحمدون وسعيد أمينة. وكانت جميع البقالات والملاحم في المنازل نفسها، ويتم البيع والشراء نقدا وبالدين، الذي كان يسدد أحيانا بتبادل البضائع أو السداد عن حصد المزروعات.

وجهاء ومناضلون

تشير المعطيات التاريخية أن ابن قرية القباب الشيخ سراج الدين بن عمر القبابي المتوفى عام 1354، كان من علماء بيت المقدس، وعندما توفي دفن في باب الرحمة. كما ينسب للقرية الشيخ عبد الرحمن بن عمر القبابي المقدسي، الذي توفي في القدس عام 1234.

في حين شهد العهد العثماني، بروز الشيخ عبد الحميد حسن صالح نبابتة ككتاب (موظف حكومي) غير رسمي، انتدبه الباب العالي محصل دار (مجمع ضرائب) وسلمه كتابا (وظيفة في وزارة الاوقاف) بذلك ولابنه عبد القادر من بعده. إضافة لذلك، ضمت قرية القباب شخصيات مؤثرة في المجتمع المحلي مثل محمد علي بن سليمان وعلي حسين بن سليمان ومحمود نمر حسين بن علي وإبراهيم عبد الرحمن خليل، وجميعهم برزوا بعد عام 1885.

كما برز بعد عام 1893 كل من كافية بنت مصطفى القطامي ومحمد أبو حسين وعثمان سليم بن عثمان العموري وسلامة محمد رمضان القطاوي ومحمد الحاج بكر وأفندي الكي وعبد الرحيم بن السيد ومحمد علي ابي بكر وعلي محمد الحاج الدمنهوري وسليمان محمد القطاوي وحسين اسماعيل بن احمد .

وأشار كتاب "الرملة في أواخر العهد العثماني"، أن محمد يوسف شاهين وحسين علي حسين وعلي ياسين ابن علي، قد برزوا في بداية القرن التاسع عشر .

وبعد العقد الأول من القرن التاسع عشر، برز حسن بن محمـد إسماعيل (إمام قرية القباب) وعبد الله الشيخ محمد أبو حطب ومحمـود محمـد إسماعيل يوسف ومحمد غيث وحسن بن محمد الطويل ورشيد آغا بن عمر ويوسف ومحمد بن عمر يوسف

ولم تتحدث المصادر، المقتبس عنها الأسماء، عن الأدوار التي قامت بها هذه الشخصيات، لكن اللقاءات مع من تبقى من قرية القباب، واللقاءات التي أجراها الكاتب تفيد بأن قرية القباب كانت تسمي عشائريا بـ "كرسي البلاد" أي المرجعية العشائرية الاولى للحكم العشائري فيما أصبح يسمى منطقة اللطرون حتى قرية أبو غوش، وذلك مؤشر على القوة المادية والمعنوية التي شكلتها القرية في تلك الفترة التي امتدت حتى قيام النكبة.

إضافة إلى الأعلام المذكورة، ضمت القرية الكثير من المناضلين الذين شاركوا في النضال والمقاومة ضد المحتل البريطاني وضد المشروع الصهيوني في أرض فلسطين مثل خليل ويوسف أبو تاية وسلامة محمود محمد خليل وحسن ندا وحسن الحاج هندي الذي عمل على إحضار السلاح من مصر إلى الثوار، الذي نفي بعد إلقاء القبض عليه، وحسين علي أبو عيشة وأخيه إبراهيم علي أبو عيشة، اللذان أحضرا بعض الأسلحة معهم في رحلة اللجوء، ومن المختصين بصناعة الأسلحة، ومن المناضلين الذين ساهموا بقوة في مقاومة المستعمر البريطاني ، ومن النساء زريفة أبو تاية ومعزوزة الغرباوي والدة الشهيد احمد محمد منصور.

إضافة لذلك، برز مناضلون من أهالي قرية القباب في حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين في المناطق الفلسطينية المحتلة الذين قضوا في السجون الإسرائيلية عدة سنوات من بينهم عليان محمد الهندي (مؤلف الكتاب الذي قضى خمسة أعوام) ومحمد إبراهيم علي أبو عيشة وولده مقداد (7 سنوات سجن) وجهاد يوسف شحادة الهندي (حكم بالسجن 28 عام) وعلي عمر الهندي ونائل بكر الهندي وناصر محمد الهندي من مخيم شعفاط الذي تولى منصب أمين سر حركة فتح في المخيم. إضافة إلى عباس الطويل الذي شارك في الثورة الفلسطينية وعاد مع الشهيد ياسر عرفات عند إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية

ومن وجهاء قرية القباب الذين عملوا طويلا في النشاطات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وفي جمعية رابطة أهالي القباب وفي إداراتها المختلفة السادة: جميل شعبان أبو حسان (رئيس جمعية رابطة أهالي القباب الحالي) ومحمود حافظ سمرين وصالح يوسف العجوز (رئيس فرع الرابطة في الزرقاء) وأيوب خميس (النائب في مجلس النواب الأردني) ومصطفى إبراهيم سمرين (مختار آل سمرين) والاستاذ هاني علي الهندي والمهندس جمال الهندي وموسى حامد رضوان والمهندس أحمد محمد نبابته والمهندس محمد حسن الطويل ونائل خليفه وابراهيم شامخ هندي والمهندس طارق ابراهيم هندي والدكتور رشدي حمد ومحمد خميس ابو اشتيه وابراهيم صالح الصوالحه وناصر صبري العموري ومحمود خميس ابو صبحية وأحمد العموري والدكتور علي البيك وعمر أبو مايله والمهندس حامد نبابتة ويوسف جميل محمد سمرين وسمير رجب إبراهيم ومحمود المصري والدكتور عودة النبابتة ومحمد علي ياسين ومحمود على ياسين ومحمد عليان محمود منصور وسعيد محمد سعيد نبابته وطلال أبو حطب ومراد يوسف جبريل وعبد العزيز شعبان وحامد ابو ظلام ويعقوب واحمد عبد القادر ابو إسماعيل وهاني ابراهيم صالح منصور وإبراهيم حسن حمد.

ومن ضمن النشطاء المذكورين: عيد محمد سعيد نبابته وعزيز محمود موسى سمرين ونصر مصطفى أبو شعيب والمهندس جهاد عادل نبابته واسماعيل على السيد وخليل احمد يوسف سمرين وعلي عبد الله عبد الحميد سمرين ويونس عبد العزيز سمرين والدكتور يوسف احمد سمرين والدكتور محمد يوسف نبابتة والدكتور عبد الله جميل نوفل نبابتة والدكتور عبد الإله احمد سمرين وبسام يوسف الحاج حسين سمرين وفرحان علي نوفل النبابتة وعيسى عبد الحميد مصطفى النجار وتيسير على نوفل النبابتة واحمد عبد الحفيظ النبابتة وزايد محمود موسى سمرين وربحي ابو شندي ومنذر ابو عماره وعصام نوفل نبابتة وعلي ابراهيم الهندي وإبراهيم محمد رضوان والشيخ يعقوب الهندي ورسلان محمود حسن نبابته ومحمود حافظ سمرين وموسى حامد رضوان وسمير المصري ومحمود محمد النبابتة وحسين إبراهيم سمرين ومراد هندي والمهندس محمد حسن الطويل وإبراهيم حسن حمد وجازي سمرين وفتحي يوسف محمود الغوج وطاهر الهندي وإبراهيم مطاوع (الشيخ نبيل) وزياد شلبايه وغسان الشريف وسمير حسني محمد شامية وعدنان سعيد أبو شعيب وعبد القادر مراد وعمر الدسوقي ومراد يوسف جبريل وفرحان محمد مصطفى بلوط وكامل جميل إسماعيل سمندور وعادل عبد الرحمن أحمد الغرباوي مصطفى أبو تاية وخالد ذياب نبابتةوعلاء زيدان حزين قطاوي.

كذلك نشطت الكثير من النساء من قرية القباب في الحقل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي، حيث رشحت السيدتان الدكتورة سعاد أحمد محمود علي ياسين وإيزابيل بياتريس (من والدة برازيلية ووالد فلسطيني من قرية القباب) أبو جميل نفسيهما لانتخابات مجلس النواب الأردني دورة 2021، كما نشطت في المجالات المذكورة كل من سارة صالح سمرين ونسرين الهندي واسلام صوالحة وفاطمه أبو حطب ورنا محمد نبابته وانشراح علي عبد الحميد وازدهار نبابته وزينب محمد عبد القادر النبابته وأمل الهندي ونهاية سمرين وسعاد احمد علي ياسين وهدى سمرين.

وضمت قائمة النشيطات النسويات: جمالة محمد يوسف سمرين (مواليد القباب وممن حافظن على التراث القبابي من تفصيل وتطريز الثوب الفلسطيني) وسوسن رضوان وخلود محمد عليان منصور وعنايات محمود شكري حمد وحياة الطويل وعروبة محمود شكري حمد وفاطمه ابو حطب وعزيزة الهندي وانشراح علي عبد الحميد وازدهار نبابته وزينب محمد عبد العزيز النبابته ونادية يونس عبد العزيز سمرين وإبتسام إبراهيم حسين سمرين والدكتورة غادة يوسف إبراهيم سمرين ونداء نبابتة وامل سمرين وراما نبابتة وسعاد موسى رضوان وهنية محمد شيخة ونجوى محمود رضوان.

الفصل الرابع

القباب عبر التاريخ

أثبتت الحفريات الأثرية التي جرت في فلسطين خلال الحقب التاريخية المختلفة، خاصة خلال القرنين ونصف الماضيين أن الانسان عاش في فلسطين منذ مئات ألاف السنين. ولم يشذ عن القاعدة المذكورة مناطق راس العين والسهل الساحلي الأوسط وباب الواد، التي تضم مجموعة من القرى مثل القباب ودير أيوب وساريس وابو غوش واللطرون وعمواس وبيت نبالا وعنابة، وغيرها من القرى، نظرا لوجود المياه وتدفق العيون في تلك المناطق.

لكن أول تأريخ للحياة في المدن والقرى والتجمعات في فلسطين التاريخية، ومن ضمنها قرية القباب، يشير أن الحياة بدأت فيها مع العصر الحجري القديم، الذي شهد وجود الكنعانيين العرب الذين استخدموا الحجارة والكهوف للسكن، والأرض للزراعة في أنماط حياتهم، نظرا لتوفر المياه والأراضي الخصبة القابلة للزراعة .

لكن إنشاء المدن والقرى، بدأ في العصر الحجري الحديث الممتد من 5-10 ألاف عام قبل الميلاد، على التلال والمنحدرات المحيطة بعيون المياه، مبتعدة عنها ما يقارب 1.5 كم، كما هو حال قرية القباب التي تبعد عن عين يردا نفس المسافة.

وأشارت الحفريات الأثرية، أن الكنعانيين وصلوا للمنطقة المذكورة من 2500-3000 عام قبل الميلاد، وأنشأو فيها مملكة أو مدينة جَازِر المشهورة التي أحيطت بسور من الحجارة من الداخل والخارج، بما يشبه القلعة بسمك عشرة أقدام ، والتي أقيمت مساكنها فوق أراضي قرية أبو شوشة الحالية، وامتدت مساحة أراضيها لقرية القباب التي اعتبرت جزءا لا يتجزأ منها، إضافة إلى القرى المحيطة التي يعود تأسيسها إلى الفترة الكنعانية . وبلغت مساحة هذه المدينة 9 هيكتارات، أو ما يقارب 90 دونما.

استخدمت مدينة جَازر عين المياه المشهورة في قرية القباب "عين يردا" ومدت لها القنوات والأنفاق المغلقة لمنع قطع المياه عنها في حال حصارها من قبل أعدائها .

وأشرفت مدينة جَازِر على الطرق التجارية التي تمر من وسطها وقامت بحمايتها، مثل الطريق الرئيس التاريخي الأهم طريق القدس - يافا، المتوجه من الموانئ الكنعانية والفنيقية والأرامية والفلسطينية في أسدود ويافا، إلى قارتي أسيا وأفريقيا، ومن القارتين عبورا من نفس الطريق إلى أوروبا.

ذكرت مدينة جَازر الكنعانية في رسائل تل العمارنة، وفي رسائل الملك الفرعوني تحتمس الثالث، الذي احتلت قواته فلسطين، ومن ضمنها منطقة السهل الساحلي الأوسط ومدينة جَازِر. وورد الاسم جَازر في النصوص الأكادية والرومانية التي اسمتها غازارا (Gazara) .

كما أشارت الحفريات إلى وجود الحياة في العصرين النحاسي والبرونزي قرب عين يردا، التي أكدت الحفريات الأثرية أنها أقدم منطقة اكتشفت فيها مظاهر الحياة الانسانية في المنطقة .

كما دلت الأبحاث والحفريات أن الحياة استمرت ونمت في هذه المنطقة خاصة في منطقة جازر المقامة على أراضي قريتي أبو شوشة والقباب في العصور الحجرية ما قبل العصور الفخارية والنحاسية والبرونزية القديمة والحديثة والعصرين الحديدي والطيني، الذي استخدم فيه الطين لصناعة الاواني والطوب للبناء، ويبدو أن شارع المِطيَنة المذكور في كتاب من "ريحة البلاد" الصادر عن اللجنة الثقافية لجمعية أهالي القباب يشير إلى تلك المنطقة من القرية التي ظل يستخرج منها الطين للبناء.

وتشير المكتشفات الأثرية التي ضمت الحديد، أن الفلسطينيين سكنوا هذه المنطقة، من ضمنها قرية القباب عام 1500 قبل الميلاد، لأنهم من تخصص في صناعة الحديد، إضافة إلى عملهم في التجارة والصناعة، وقاموا بتعيمر المنطقة وسكنوها إلى جانب بقية القبائل الكنعانية في مدينة جَازِر ومحيطها .

لكن الباحثين وعلماء الأثار اليهود رفضوا استخدام مصطلح القبائل الفلسطينية، مستخدمين بدلا منها "قبائل الفليست"، خوفا من انعكاس ذلك على الرواية الصهيونية المتنكرة كليا للرواية الفلسطينية والروايات التي قبلها وبعدها، التي تتعارض كليا مع الرواية الصهيونية المبنية على مجموعة من الأساطير التوراتية المزورة، التي لم تؤكدها الحفريات الأثرية بأي شكل من الاشكال .

عندما سيطرت الامبراطورية الرومانية على فلسطين، حافظت على منطقة السهل الساحلي الأوسط، خاصة قرى اللطرون وعمواس والقباب وأبو شوشة، وعززت قلاعها فيها، من دون أن تجري أية تغييرات في المنطقة، حيث تشير الحفريات فيها إلى تعايش واندماج بين المحتلين الجدد وبين السكان الأصليين.

وشهدت الامبراطورية البيزنطية التي امتد حكمها إلى حين قدوم المسلمين، تطورا كبيرا في هذه المنطقة، رغم منحها مكانة خاصة لمدينة اللد، التي مدت الطرق إليها من القرى المختلفة. وتشير الحفريات المنسوبة لفترة البيزنطيين، إلى كثرة "المداسات" لعصر العنب لصناعة النبيذ والدبس، ما يعني أن المنطقة التي تضم قرية القباب كانت مزروعة في تلك الحقبة بالعنب .

خلال الحكم البيزنطي نمت القرى في تلك منطقة اللطرون ديمغرافيا، ما دفع الامبرطور إلى تثبيت التقسيم الإداري للقرى الكبيرة مثل جَازِر (أبو شوشة) وقرية القباب الواقعة قرب عين يردا.

في المقابل، لم يهتم الفرس، عندما احتلوا فلسطين بتلك المنطقة، ويبدو أنهم توصلوا إلى اتفاقات مع سكان القرى ومن ضمنها قرية القباب، على حماية القوافل التجارية المارة مقابل عدم محاربتهم أو طردهم أو تشريدهم وتدمير قراهم ومدنهم.

بدأ الحكم الإسلامي لفلسطين بشكل عام، وللسهل الساحلي الأوسط الذي يضم قرى اللطرون وعمواس والقباب وغيرها من القرى، بشكل خاص في عهد الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، عندما جَيَش الحملات العسكرية لفتح بلاد الشام، مرسلا الصحابي الجليل أبو عبيدة ابن الجراح ،أحد العشرة الصحابة المبشرين بالجنة، من أجل فتح فلسطين، التي وصلها في الثلث الأول من القرن السادس الميلادي، حيث حطت قواته في بلدة عمواس والقرى المجاورة، من ضمنها قريتي القباب وأبو شوشة، التي عزز وجوده فيها من خلال تحصين القلاع الموجودة فيها. لكن وباء الطاعون داهمه هو وجيشه وكل سكان تلك القرى، ما تسبب بموت ما يقارب 25 ألف نسمة من الجيش وسكان تلك المنطقة ، وبتراجع إعداد السكان الفلسطينيين هناك.

الحدث المذكور، دفع المسلمين إلى الانسحاب من المنطقة، وتركيز وجودهم في مدينة الرملة التي قاموا ببنائها لتكون قاعدتهم السياسية والعسكرية في وسط فلسطين، إلى حين فتح بقية البلاد وفي مقدمتها مدينة القدس.

في السياق المذكور، تبنت الحركة الصهيونية رواية مزورة تشير فيها أن المسلمين الأوائل أتخذوا من مدينة الرملة عاصمة لهم، رغم بنائهم لها، وهي رواية غير صحيحة، ذلك أن وجهة المسلمين الدائمة كانت فتح القدس وبقية بلاد الشام.

خلال العصور اللاحقة في الاسلام، لم تشهد منطقة السهل الساحلي الأوسط أية تطورات ديمغرافية مهمة، لأن المسلمين أعطوا أهمية لأسلمة المدن على حساب القرى التي أسلم معظمها بعد الحروب الصليبية.

خلال الحملات الصليبية، كانت قرى اللطرون، ساحة حرب دائمة بين الغزاة الصليبيين وبين القوات الإسلامية التي قادها صلاح الدين الأيوبي، التي بدأت عام 1177 وانتهت عام 1191 بتحريها من قبل القائد الاسلامي . ونتيجة للمعارك التي وقعت عام 1192 مع القوات الصليبية، انسحبت قوات صلاح الدين الايوبي من المنطقة، وقامت بتدمير القلاع الموجودة فيها، ومن ضمنها القلاع الصليبية المشيدة في قريتي أبو شوشة والقباب .

وأشارت مصادر أخرى، أن قرية القباب كانت مقرا للمفاوضات التي جرت بين القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي وقادة الحملات الصليبة، التي أفضت إلى مجموعة من الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية الرملة .

وذكرت قرية القباب، لأول مرة بإسمها الحالي "القباب" في أواخر القرن الرابع عشر خلال الحكم المملوكي لفلسطين، عندما قيل أنها قرية زراعية غنية، وأن مزروعاتها بيعت في أسواق القدس وبئر السبع ويافا واللد والرملة، وإنها كانت تبيع خشب البوص لسكان قرية صوبا مقابل نصف قطعة مصرية (1\30 قرش) لصناعة السلال، وتسويقها في كل فلسطين .

الغنى الفاحش للقرية، أدى إلى نشوء خلافات بين الأمراء والموظفين المملوكين لضم القرية إلى ولايتهم، خاصة بين والي غزة قاني بيك ووالي القدس جان بلاط .

ويبدو أن جان بلاط كان حاكما مستبدا، ما دفع سكان قرية القباب وأبو شوشة والقرى المجاورة إلى الانضمام للجهات المعارضة للمماليك، حيث قتل خلال أحد النزاعات أحد أنصار الأمير جان في المنطقة، ما دفع بالأخير إلى مهاجمة قرية القباب ونهب كل ما فيها من أموال وممتلكات ومزروعات، متسببا بذلك في إفقار القرية، ما دفع بسكانها إلى الرد من خلال ممارسة عمليات النهب والسرقة وقطع الطرق، ونصب الكمائن للحملات التجارية المملوكية المارة عبر طريق يافا-القدس .

بعد الانتصار العثماني في معركة مرج دابق، فتحت خلاله بلاد الشام ومن ضمنها فلسطين، أولى السلطان سليم الأول اهتماما خاصا بفلسطين بشكل عام وفي القدس ومحيطها بشكل خاص، حيث عملت الامبراطورية العثمانية على تعزيز المدن والقرى التي شهدت نموا ديمغرافيا وعمرانيا، وبدأت خلاله عملية توثيق عدد السكان والمساكن في كل قرية، حيث تشير المعلومات أن أول احصاء سكاني حدث عام 1526.

ظلت القرية تتطور عمرانيا وديموغرافيا إلى أن وصل عدد مساكنها عام 1948 ما يقارب من 548 منزلا، مع وجود الجامع ذي البناء القديم والمضافات، وغير ذلك من المؤسسات العامة، كما بلغ عدد السكان في نفس الفترة 2297 نسمة.

تشير زيادات السكان في قرية القباب وغيرها من القرى المجاورة، إلى حالة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي فيها، وإلى اندماج السكان الأصليين مع الوافدين إليها من مختلف القرى والمدن الفلسطينية، ومن مصر المملوكية ووالي مصر محمد علي باشا ومن الأتراك أنفسهم، الذين حدثت مصاهرة بينهم وبين أبناء القرية.

في عهد السلطان سليمان القانوني أوقفت نصف قرية القباب لخدمة الصخرة المشرفة وخربة طاب (كفرتا أو الشيخ سليمان) وأراضيها لصالح الحرم الإبراهيمي الشريف.

خلال الحرب العالمية الأولى، ورغم رفض شباب القرية التجنيد الاجباري الذي فرضته الامبراطورية العثمانية، وبضغط ومساعدة من المخاتير، انضم بعض شبان القرية لجنود الجيش العثماني وحاربوا في صفوفه، بعضهم عاد والبعض الأخر لم يعد، وعرف من بين المجندين احمد محمد منصور وعلى محمود سمرين ومحمد حسن غالية وابراهيم محمد سالم وعلى سلامة واحمد حسين ونمر احمد وعلى عبد الرحيم سمرين وحسان مصطفى الهندي وعليان ابو اشتية وعثمان العموري وعيسى محمد موسى وصادق العموري واحمد يوسف الطويل ومحمود أبو اشتية، في حين وقع في الاسر كل من مصطفى حسن أبو شندي واحمد جمعة القطاوي وعبدالله نجمة ، الذي أصبح مؤذنا لجامع قرية القباب قبل النكبة .

عندما احتلت القوات البريطانية فلسطين عام 1917، وفرضت انتدابها عليها عام 1922، أُهملت التجمعات الفلسطينية لصالح التجمعات اليهودية قليلة العدد، وبدأت تعمل على تنفيذ وعد بلفور لمنح اليهود وطن قومي في فلسطين، ووضعت البنية التحتية لضمان انتصار العصابات الصهيونية على الشعب الفلسطيني.

عين يردا

تمحور تاريخ قرية القباب القديم والحديث حول موقعين أساسيين هما: مدينة جَازِر (أبو شوشة) وعين يردا المجاورة لها، المقامة على اراضي القرية، التي شهدت تأريخ أول تجمع عربي كنعاني في منطقة السهل الساحلي الأوسط، التي امتد نفوذها إلى المناطق المجاورة.

تبعد عين يردا المقامة عن أراضي القباب عن مساكنها ما يقارب من 1.5 كم كما هو حال القرى العربية بفلسطين، في المنطقة الواقعة غرب القرية، حيث كان يصلها سكان القرية من خلال طريق ترابي متعرج رصف بعضه بالحجارة.

تقع عين يردا على حوض مائي ضخم جدا، سمي بالحوض الغربي، وهو أكبر حوض مائي في فلسطين، الممتد من المرتفعات الجبلية للضفة الغربية المحتلة شرقا وحتى المناطق الساحلية لفلسطين غربا.

وعليه، لم تكن مصادفة استخدام سكان مدينة جَازِر الكنعانية عين "يردا"، الذين قاموا بتشييد محيطها بالصخور، وحفروا القنوات الخاصة المغطاة بالحجارة لإيصال مياهها لمناطق سكانهم ونفوذهم لمنع قطع المياه عنهم في أوقات الحصار والاعتداءات.

لأجل ذلك، حفر الكنعانيون نفقين، الأول بعمق 12 مترا ،بطول يصل إلى 50 مترا، والثاني، بارتفاع 7 أمتار بعرض 4 أمتار، حيث ساعدت قوة تدفق المياه في دفعها عبر القنوات المخصصة وسحبها لمدينة جَازِر .

في العصر الإسلامي الأول، مُدت قناة مياه من العين وغيرها من العيون التي نبعت في القرية والقرى المجاورة لمدينة الرملة لسقاية سكانها .

يعتبر نبع عين يردا، نبعا ناعما، دائري الشكل يبلغ قطره 3 أمتار، وعمقه مترين، يضيق كلما هبطنا أسفل العين، لدرجة أنه يشبه فنجان القهوة. وقبل سقف العين كان سكان قرية القباب يشاهدون مياه الحوض الغربي الجارية كالنهر القادم من الجنوب، كما كانوا يسمعون صوت هدير نهر يجري تحت خربة يردا من طاقة تقع في الجانب الشرقي من العين. وتخرج من العين قناة مياه تتجه شمالا نحو البلاية لسقي الكروم والبساتين والمشاتل المختلفة .

اعتبرت عين يردا مصدر المياه الوحيد في القرية بفصل الصيف قبل عام 1948. مما حولها لمكان استراحة دائم لتجار المواشي القادمين من الأردن وصحراء النقب وعرب بئر السبع المتوجهين إلى سوق "البرين" لبيع المواشي في مدينة اللد ، حيث كانوا يُعَسكرون ويبنون بيوت الشعر قرب العين لتوفر الماء والمراعي الخضراء. كذلك انتشرت في خربة يردا وقرب العين المُكُر التي يرد إليها الرعاة من القرى المجاورة لسقاية ماشيتهم. وفي السياق المذكور، انتشرت بين سكان القرية مقولة مشهورة تقول :"ما أروى بني هلال، إلا عين يردا .

يمتاز المرج المحيط بعين يردا بالرطوبة والنباتات المختلفة مثل برسيم المستنقعات ونبتة البطنج أو السنبلية التي تستخدم في التعقيم ونبتة السّعد الطويل (Cyperus longus) والطيون والقصب أو البوص وعشب الانجيل الذي يتواجد في الحدائق وملاعب كرة القدم، وداخل العين ينبت نبات مائي نادر، تشبه أوراقه الضفدع ويحمل الاسم العلمي (Sagittaria subulata) وورود شقائق النعمان، كما توجد حول العين بعض أشجار التين والعنب وبعض كروم الخروب القديمة التي زرعت من أصحابها الأصليين - العرب الفلسطينيين.

علاوة على ذلك، قال سكان القرية ممن أجريت معهم اللقاءات، أن الخربة والعين، نبت فيها الحنون الأصفر والأحمر والأبيض (الأقحوان) والسميعة والمهندبا، وغيرها من النباتات، وأقيمت فيها المشاتل التي امتلكها الشيخ خليل ومصطفى أبو شندي التي اختصت بزراعة القرع الأصفر والبصل .

توجد في قرية القباب عيون أخرى، وهي عيون صغيرة، تظهر في الشتاء وتختفي أول الصيف، مثل عين البلد التي كانت مخصصة لشرب المياه لأبناء القرية، وعين واد سليمان التي تنبع من خربة سليمان وعين البصة. إضافة لذلك، حفر أبناء القرية العديد من الأبار داخل القرية وفي المناطق الزراعية المنتشرة فيها بهدف سقاية مزروعاتهم في الصيف.

شهدت كل الحفريات الأثرية التي أجراها علماء الآثار البريطانيون والألمان والفرنسيون، ومن بعدهم الإسرائيليون وجود مناطق معمورة قبل الميلاد بالاف السنين قرب العين، ويبدو أن الفلسطينيين هم أول من سكنها، بعد الكنعانيين، لأن الحفريات الأثرية أشارت إلى وجود تجمع سكاني صناعي أو تجاري عاش بالقرب من العين ومجاور للكنعانيين واندمج معهم. وما يؤكد وجود الفلسطينيين في هذه المنطقة هو اكتشاف أدوات الحديد مثل بعض المناجل والأزاميل في المنطقة وأنواع مختلفة من الفخار المستخدم من قبل الفلسطينيين والكنعانيين، التي اختص بصناعتها الفلسطينيون. واكتشف قرب العين مساكن الدولمن أو المناطير وهي طاولات حجرية ضخمة مكونة من صخور صوانية كبيرة، تشبه الغرف الصغيرة.

إضافة لذلك، توجد خربة يردا التي تحتوي على العين المشهورة بنفس الاسم، ويعتقد أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى الآراميين الذين أقاموا في القرية وأنشأوا سوقا سنويا لهم هناك. ويردا هي تحوير لكلمة يريدا في اللغة الارامية. وما انطبق على خربة كفرتا (عين يردا) انطبق أيضا على قرية يردا الفلسطينية القريبة من الحدود السورية.

في المقابل، تقول الأسطورة التي يتداولها سكان قرية القباب المُهجرة، أن اسم يردا يعزا إلى "جنية" جميلة كانت تظهر قرب العين على شكل فتاة اسمها وردة، ومع الزمن تحول الاسم إلى يردا .

توجد على أرض خربة عين يردا، مجموعة من المُغُر من بينها مغارة الدفن التي استخدمت كمدينة لدفن الأموات التي أنشأها في أوقات متقدمة الكنعانيون، والتي أسماها سكان قرية القباب مغارة الجايحة، واحتوى محيطها على العديد من النباتات التي يستخدمها سكان القرية مثل النعنع والعكوب، وغير ذلك من النباتات . كان الكثير من هذه المغر ملجأً للضباع، التي بسببها خشي السكان من الذهاب إلى العين في الليل، كما توجد في منطقة عين يردا "موكرة الضباع" التي عرفت بضباع يردا، نسجت حوله الخرافات والحكايات ، منها أن ابراهيم أبو عيشة الهندي قتل أحد هذه الضباع عندما هاجمه في النهار.

خلال الفترة الماضية، غيرت سلطات الاحتلال اسم العين إلى "فيرد" وهي تعني الوردة، لكنها عادت واستخدمت الاسم القديم للعين "يردا" مستثنية اسم الخربة التي تحمل اسم خربة يردا.

إضافة لذلك، توجد خربة سليمان (كفر طاب أو كفرتا) التي تضم مقام الشيخ سليمان وهو أحد الأولياء الصالحين، الذي سميت أحدى العيون المائية في القرية على اسمه. ووجد في خربة سليمان جدران مهدمة وآبار منحوته بالصخر والكثير من القطع الفخارية، التي تعود لحقب تاريخية مختلفة. وسبق أن ذكر، أن خربة سليمان وأراضيها أوقفت لصالح الحرم الإبراهيمي الشريف.

الفصل الخامس

المواقع والحفريات الأثرية

كانت فلسطين، ومن ضمنها منطقة السهل الساحلي ،التي تضم عشرات القرى ومن ضمنها قرية القباب، محط أنظار الرحالة والمؤرخين والجغرافيين وعلماء الأثار والجهات التبشيرية، من أنصار الرواية التوراتية، الذين تطوعوا للبحث عن المواقع اليهودية لأسباب أيديولوجية، حيث زارها توم بيرمر وإدوار روبنسون المعروف بأبي الجغرافيا التوراتية، وعالم الاثار الفرنسي كلرمون-غانوا الذي زارها مرتين، وراس مكاليتسر الذي أجرى أول حفريات توراتية في المكان عام 1901، شارك فيها المئات واستمرت حتى عام 1902 - بينما ذُكر في كتاب "بلادنا فلسطين، أن الحفريات بدأت عام 1902 وانتهت عام 1909- والتي مولت من قبل الصندوق البريطاني لأبحاث أرض إسرائيل، وهو صندوق يهودي أنشئ في بريطانيا للبحث عن الجذور التاريخية لليهود ،غير الموجودة في فلسطين، التي تبين أنها أساطير وروايات لم تُثَبتُها لا الروايات التاريخية ولا الحفريات الأثرية.

لكن الحفريات توقفت نتيجة انتقال مرض الكوليرا من مدينة غزة إلى القباب مسببة وفاة المئات من سكان القرى، من ضمنهم العشرات من قرية القباب .

كما ذكر كتاب "بلادنا فلسطين"، أنه تم التنقيب مرة أخرى في أراضي قرية القباب عام 1934 من دون أن تحقق أية نتائج وفق رواية التوراة.

في السياق المذكور، دلت الدراسات والأبحاث الأثرية التي أجريت في فلسطين ،من قبل علماء الأثار التابعين لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن منطقة السهل الساحلي الأوسط التي تضم قرى القباب واللطرون وعمواس وسلبيت وأبو شوشة، وغيرها من القرى، شهدت حياة بشرية منذ فجر التاريخ.

في السياق المذكور، أشارت الدراسات والأبحاث المذكورة، أن أول تجمع سكاني حمل اسما معينا في هذه المنطقة هم القبائل الكنعانية العربية التي هاجرت وتوطنت في فلسطين قبل أكثر من 2500-3000 عام قبل الميلاد، وأسست في تلك المنطقة مملكة جَازِر على أراضي قريتي أبو شوشة والقباب.

كما دلت الحفريات الأثرية التي أجريت من قبل علماء الاثار الإسرائيليين في منطقة قرى اللطرون ومن ضمنها قرية القباب، لصالح التحضير لبناء مستعمرة موديعين على أراضي الفلسطينيين المصادرة من عام 1948 و 1967، أن الحياة البشرية في هذه المنطقة استمرت على مدار كل العصور. إلى أن توقفت بفعل القوة العسكرية الإسرائيلية عام 1948 عندما طردت سكان تلك القرى، ومسحت حتى أوائل عام 1967، الجرافات الإسرائيلية عن وجه الأرض أكثر من 100 قرية فلسطينية ومن ضمنها قرية القباب التي أكتشفت فيها بقايا الكنعانيين والفلسطينيين، وغيرها من أبناء الحضارات، باستثناء المستعمرين اليهود، الذين لم تجد الحفريات لهم أثر بناءً على رواية توراتية مزورة.

يُذكر أن قرية القباب، أقيمت على أحد أطلال التلال الأثرية والتاريخية التي لم يُحدد العصر الذي تعود إليه، لكن المكتشفات الأثرية الحديثة في أماكن ردم القرية، أشارت إلى وجود أثار كنعانية وفلسطينية وآرامية ورومانية وبيزنطية وإسلامية من بداية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وعباسية ومملوكية وعثمانية لا غير. وبلغ عدد المواقع الأثرية 8 مواقع من ضمنها خربتا كفرتا (كفر طاب) ويردا وَرُجم سليمان والمسجد الذي أشارت المصادر العثمانية إلى وجوده قبل أكثر من 600 عام.

وقبل عملية هدم القرى الفلسطينية ومن ضمنها قرية القباب، جرت فيها حفريات أثرية في بداية ستينيات القرن الماضي تم خلالها الكشف عن خمسة أماكن للدفن، من بينها مغارة ومحجر وآبار مياه، وأثار لقرية قرب عين يردا وفخار وخزف ومداسات لصناعة الدبس والنبيذ، ما يعني أن العنب كان هو الانتاج الزراعي الأهم في هذه المنطقة، خاصة في العصر البيزنطي، وغيرها من المكتشفات، كما كشفت الحفريات عن استخدام سكان تلك المنطقة أربع لغات، لم يكن من بينها اللغة العبرية، التي تدعي الجهات اليهودية وجودها فيها، لأنه لو تبين وجودها لتم إبرازها بطريقة تعزز من الرواية اليهودية والصهيونية غير الموجودة في المنطقة .

وتجددت الحفريات الأثرية في قرية القباب بداية القرن الواحد والعشرون، من عام 2006-2014، التي بلغ عددها أربع حفريات أثرية، لصالح سلطة الأثار الإسرائيلية، صدر بعد كل حفرية تقرير نهائي يؤكد فيه، أن تاريخ تلك المنطقة، وقرية القباب من ضمنها تعود للعصور القديمة، لعصور الكنعانيين والآراميين والفلسطينيين والأمبراطوريات الرومانية والبيزنطية وإلى العصور الإسلامية الأولى وإلى العباسيين والمماليك والعثمانيين، وبقايا القرية الفلسطينية التي هدمت عام 1948 وهجر سكانها الفلسطينيون منها .

في السياق المذكور، تجاهلت الحفريات الإسرائيلية التي جرت في ستينيات القرن الماضي، وبدايات القرن الواحد وعشرين، المكتشفة في مدينة جَازِر الكنعانية التي أقيمت على أرض قرية أبو شوشة المهجرة، وامتدت إلى القرى المجاورة منها، ومن ضمنها قرية القباب، المكتشفات المتعلقة بالمعادن خاصة الحديد الذي كان الفلسطينيون أول من استخدمه في الصناعة في فلسطين. كما تجاهلت تلك الحفريات الأسماء، الموجودة في القرية مثل عين يردا التي يعود اسمها إلى الآراميين العرب الذين أقاموا في القرية وأنشأوا فيها سوقا سنويا.

جاء ذلك التنكر، خوفا من تضمن الرواية الإسرائيلية أي ذكر للشعب الفلسطيني الذي ترفض الاعتراف به وتتنكر لحقوقه التاريخية والدينية والوطنية والجغرافية في فلسطين التاريخية، ذلك أن الحفريات الأثرية القديمة والجديدة، والأسماء الموجودة في القرية لم تثبت أية صلة لليهود أو الرواية التوراتية التي جرت على أساسها تلك الحفريات .

وكانت المكتشفات الأثرية عبارة عن غرفة، على شكل ثلاثة أنواع من الكهوف، تقع في المنطقة الشرقية من موقع الحفريات، ويعتقد أنها خصصت لحفظ الزيت أو النبيذ الذي امتاز بزراعته، ليس فقط العرب سكان تلك المنطقة، بل كل سكان فلسطين .

وتضمنت المكتشفات سطحا محفورا في الصخر وبقايا مبنى وقَطِعا صخريا مستطيلا وصهاريج بئر إنجاصة ومقلعا وجدار حقل لمنع تسرب التراب إلى الواد في الشتاء، وقطع فخارية .

كما أظهرت المكتشفات الأثرية في المجمع الذي يقع في الجانب الجنوبي من موقع الحفر مدفنا صخريا عائليا بالأساس ولا توجد له مساحة محددة، لكنه على الأغلب بمساحة غرفة عادية، لكنها ليس بنفس الارتفاع. وزُينت مداخل القبر، لأنه يخص أحد الأغنياء، على ما يبدو، إن كان من عائلة واحدة أو من عدة عائلات. واكتشفت في المدفن عظام بشرية متناثرة. وتبين أن القبر فُتح في السابق وتم نهبه . ويشبه مجمع الدفن في قرية القباب مجمعات دفن مماثلة في المنطقة المجاورة في مدينة الرملة والقرى التابعة لها حتى باب الواد، ما يؤكد رواية التاريخ المشترك لكل من سكن فلسطين قبل قدوم الاستعمار البريطاني واليهودي إليها.

كما كشفت الحفريات الأثرية، عن بقايا فخارية وأحجار الصوان، وخزفيات تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والعثمانية، وبقايا الزجاج التي تعود للعصر المملوكي.

واُكتشف جدار استنادي لمنع تسرب مياه الفيضانات التي تحدث في الشتاء. وفي نفس الوقت، منع التربة من الانجراف، وبالتالي إضعاف التربة، ما يشير إلى المعرفة والخبرة العميقة في أهمية المحافظة عليها لأهميتها للزراعة.

وتبين من الحفريات الأثرية في قرية القباب، وجود غرفة لم يتبقى منها سوى ثلاثة جدران، يعتقد أنها استخدمت للسكن.

وأظهرت الاكتشافات وجود نوعين من الصهاريج لحفظ السوائل، ربما المياه أو الزيت أو النبيذ، أحدهما مستطيل الشكل، وهما محفوران في الصخور تحت الأرض.

وكشف عن بقايا سطح مبنى محفور بالصخور، حيث شوهدت بقايا الأرضية من الجبس أو بقايا فراش من الفسيفساء، الذي غطى سطح الأساس الصخري على الجزء الجنوبي منه. وتضمنت الاكتشافات مجموعة ذات أحجام مختلفة من الفسيفساء.

كانت خزانات المياه أو الآبار، جزءا من المكتشفات الأثرية، حيث وضع على باب كل خزان أو صهريج، صخرة كبيرة محفورة من الوسط (المُكر)، بعضها تضمن وجود حوض صغير، لسقاية الماشية والطيور على مختلف أنواعها.

واكتشفت أسطح وقطع صخرية ربما كانت جزءًا من منشأة صناعية (محجر لقطع الاحجار للبناء ولغيره من الاستخدامات).

وأظهرت الاكتشافات الأثرية في المنطقة وجود الكثير من القطع الأثرية المعدنية، التي لم يحدد علماء الأثار الإسرائيليين ماهية هذه القطع، ولا مصدرها، باستثناء المناجل والأزاميل التي استخدمت في الحصاد، وفي قطع الأشجار والتحجير. والمعروف عن الحديد وصناعته، أنها كانت من اختصاص الفلسطينيين الذين كانوا أول المستخدمين له، وهو مؤشر واضح وثابت على وجودهم في هذه المنطقة.

وظهر من ضمن المكتشفات الأثرية في قرية القباب، وجود قنوات مياه محفورة في الصخر، كتلك المكتشفة في قرية أبو شوشة، ما يشير إلى أن سكان تلك المنطقة ورثوا الحضارة التي قبلهم، ولم يدمروها كما قامت إسرائيل بذلك عام 1948، معتقدة بأنها ستمسح هذه المناطق من ذاكرة أصحابها الأصليين.

لم تقتصر المكتشفات الأثرية على المدافن والغرف والخزف وغير ذلك، بل كشفت عن شبكة طرق تمر من قرية القباب إلى عمواس ومنها إلى مدينة اللد .

وأشارت الحفريات التي أجريت إلى وجود رماد من بقايا نيران، تبين فيما بعد أنها ناتجة عن حريق عرضي أو مقصود من قبل جهة يهودية في الغابة، التي أقيمت مكان القرية، ما كشف عن بقايا الأثار الموجودة في قرية القباب .

الحفريات الأثرية الحديثة التي أجرتها سلطة الآثار الإسرائيلية في قرية القباب وغيرها، لا تعبر عن أي اعتراف بالتاريخ العربي والفلسطيني للقرية، التي اعتبرتها المصادر الأثرية الإسرائيلية حديثة العهد، وبالتالي يجب هدمها، رغم علمهم بقدم تاريخها، حيث أشارت "ملفات الاستطلاع لمسح القرى الفلسطينية" في أرشيف سلطة الاثار الإسرائيلية أنها قرية مغرقة بالقدم، تتطلب إشرافا صارما إثناء الهدم والحذر من النزول تحت الأرض .

ومع ذلك، اتفقت سلطة الآثار ،ممثلة بعالم الآثار زئيف يفين - أحد أبناء يهوشع يفين رجل العصابات وعضو التنظيم الارهابي "الليحي" الذين حارب الكثير من أفراده في قرى منطقة اللطرون ومن ضمنها قرية القباب المجاورة - مع الجيش الإسرائيلي- والصندوق القومي لإسرائيل (الكيرن كييمت) ودائرة أراضي إسرائيل، على هدم كامل القرية في 22 أيلول عام 1966، ونفذ الهدم في شهر شباط عام 1967 .

يذكر أنه وبعد الحفريات الحديثة، تمت الإشارة إلى الردم على أنه بقايا قرية القباب التي "تركها أهلها" وتوسع في شرح تاريخ القرية الذي حددته الحفريات الأثرية من بداية العصر الروماني وصاعدا، رافضة التعامل مع المكشفات الأثرية والمسميات التي أطلقت على القرية ومعالمها، خشية ذكر العنصر الفلسطيني والكنعاني في راوية هذه القرية. لكن هذه الحفريات، أشارت إلى العصور المختلفة للمنطقة التي بدأت فيها الحياة منذ بداية العصر الحجري.

الجريمة بحق قرية القباب لم تتوقف على هدم القرية الفلسطينية، فبعد 40 عاما تضررت البقايا الأثرية والتاريخية للقرية، عندما شق طريق زراعي في أراضيها.

قرية القباب مثلها مثل 86 قرية فلسطينية تم هدمها وتغطيتها بالغابات في محاولة من دولة الاحتلال لمسحها من الأرض والتاريخ والذاكرة.

لم تتوقف المكتشفات الأثرية على بقايا الخزف والمنحوتات وبقايا الغرف والمدافن، بل كانت فيها خرب قديمة أسوة ببقية الخرب الموجودة في كل فلسطين، التي تعود إلى ما قبل التاريخ مثل:

خربة كفر طاب

يوجد في القرية الخربة الأثرية كفر طاب (كفرتا) أو خربة سليمان التي تضم مقام الشيخ سليمان، التي أوقفت مع أراضيها لصالح الحرم الإبراهيمي الشريف. وهناك خربة أخرى تحمل نفس الاسم (كفرتا) في مدينة شفا عمرو شمال فلسطين التاريخية.

وجد في الخربة جدران مهدمة وآبار منحوته بالصخر والكثير من القطع الفخارية، التي تعود لحقب تاريخية مختلفة .

خربة يردا

تحتوي الخربة على عين يردا المشهورة، حيث يعتقد أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى الآراميين الذين أقاموا في القرية وأنشأوا سوقا سنويا لهم هناك، وأشارت المكتشفات الأثرية في الخربة أنها كانت مسكونة في العصور الأولى، قبل قدوم الكنعانيين إليها، حيث اكتشف فيها مسكن الدولمن أو المناطير، وهي طاولات حجرية ضخمة مكونة من الصخور الصوانية الكبيرة وتشكل ما يشبه الغرف الصغيرة. وما انطبق على كفرتا انطبق أيضا على قرية يردا الفلسطينية القريبة من الحدود السورية.

إضافة إلى الأثار والخرب، تواجد في القرية مقامات دينية إسلامية لم يحدد تاريخها، لكن من المقامات الموزعة في القرى المجاورة مثل عمواس واللطرون، يتبين أنها تعود للحقب الإسلامية الأولى، ومن هذه المقامات:

مقام الشيخ تميم

يقع مقام ومزار الشيخ تميم شرق القرية داخل شقيف (شبه مغارة) بجانب القبور، تزوره النساء ليلة الجمعة لإضاءته بسراج الزيت تقربا لله تعالى، وايفاء لنذورهن، وإقامة صلاة الاستقساء فيه. وكان ،بالعادة، يرافق الأطفال أمهاتهم والمشاركة في أعمال التنظيف واللعب أمامه، ما غرس في وعي الأطفال أهمية الموقع الدينية. ويعتبر مقام الشيخ تميم من الأثار الإسلامية في قرية القباب.

مقام الشيخ سليمان

يقع مقام الشيخ سليمان، الذي يعتبر من المواقع الأثرية الإسلامية، قرب بيت شنا في أرض (غياضة) سهلية، بعيدة عن مساكن القرية، بالقرب من وادي أبو سكير، كان يضاء يوم الجمعة بالزيت. ويتميز البناء بقبته الصغيرة وبعض الأقواس القديمة.

ويتبين من طريقة بناء المقام ،المتميز بالقباب والأقواس المختلفة ووجوده قرب شجر السدر، كما هو الحال في الكثير من المقامات في فلسطين، انه يعود إلى الفترة المملوكية، حيث أشارت المصادر التاريخية أن الشيخ سليمان ،وإلى جانب امتهانه الوعظ والارشاد، كان يعمل طبيب ومطهر .

كما تحتوي القرية على مغارة الشيخ صالح عبد الكريم، التي يبدو أنها كانت تستخدم للتعبد من قبل سكانها، أسوة بمقامي الشيخين تميم وسليمان. كما يوجد في القرية مقام الشيخ موسى جنوب البلدة.

واستخدمت المقامات كزوايا لبعض أصحاب الطرق الإسلامية المختلفة، ومزارات لسكان القرية ولغيرها من سكان القرى المجاورة، وكموقع لايفاء النذور، ولحلف اليمين في حل المشاكل والنزاعات بين السكان.

واهتم سكان القرية من رجال ونساء وأطفال، بتنظيف المقامات وإضاءتها بقناديل الزيت، خاصة أيام الجمعة.

الفصل السادس

مقاومة الاحتلال البريطاني